获奖等级:高等教育国家级教学成果二等奖

获奖时间:2022年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:吴启晖、雷 磊、王成华、张小飞、洪 峰、黎 宁、江爱华、皮德常、李雪飞、昂海松、潘时龙、刘伟强、臧春华、孔莹莹、黄 彬、牛臻弋、徐燕明、张 璐

一、教学成果的背景

(一)时代背景

当今世界正面对百年未有之大变局,经历中华民族伟大复兴背景下的大国战略博弈。空天科技是国家战略性、基础性、先导性科技,对政治、经济、社会、金融、军事等各领域影响深远,是中西方竞争对抗的关键领域和焦点之一。

空天科技竞争的核心是人才之争,探索培养能够跨界结合空天和电子信息的复合创新人才成为时代亟需。现当代科技革命均与电子信息技术变革密不可分。北斗系统、火星探测、载人探月等重大工程均是复杂巨系统,电子信息日益成为空天科技主导技术之一。为解决复杂巨系统工程问题,有效推动创新和科技进步,人才融会贯通电子信息与空天科技的重要性愈显。一个值得注意的现象是,大国重器总师中已有相当比例出自电子信息类专业。例如,国家重大航天工程领军人物、“人民科学家”叶培建院士,中国探月工程总设计师吴伟仁院士本科均毕业于无线电系;嫦娥系列探测器系统总设计师孙泽洲本科毕业于南京航空航天大学电子工程专业。为争夺空天科技竞争优势地位,亟需培养更多空天信息领域总师型和领军型人才。

总师型和领军型人才培养亟需打破传统的从单一学科视角进行培养的局限。作为新中国自己创办的第一批航空高等院校之一,南京航空航天大学持续致力于为国家特别是空天领域培养具有责任意识和创新精神的工程英才,注重以空天领域重大科研项目引导人才培养方向,开展科教融合式教学实践。通过参与“嫦娥工程”、“火星探测”、C919大飞机等重大工程实践,以及自主研制“天巡一号”小卫星实践,成果团队发现并分析了项目对电子信息与空天复合创新人才的需求和人才供给不足间的矛盾,凝练总结出空天行业与电子信息人才培养“跨界融合不足”这一核心问题。该问题体现在以下方面:

1.面向大国空天战略竞争,急需人才首先具备主动融入空天行业的报国志向,而空天报国情怀融入电子信息专业教育不足。

2.面向空天行业学科交叉,急需人才构建电子信息与空天科技交叉知识结构,而空天科技知识融入电子信息专业培养不足。

3.面向空天信息产业升级,急需电子信息人才深入空天行业磨砺创新能力,而空天科研院所融入学生创新能力培育不足。

该问题可进一步上升为学校行业特色需求与电子信息人才培养“跨界融合不足”的共性问题——根据对农、林、矿、医、文等高校的调研分析,众多高校电子信息人才培养方案、知识结构、实验实习存在同质化现象,或者说在一定程度上存在“千校一面”的现象。

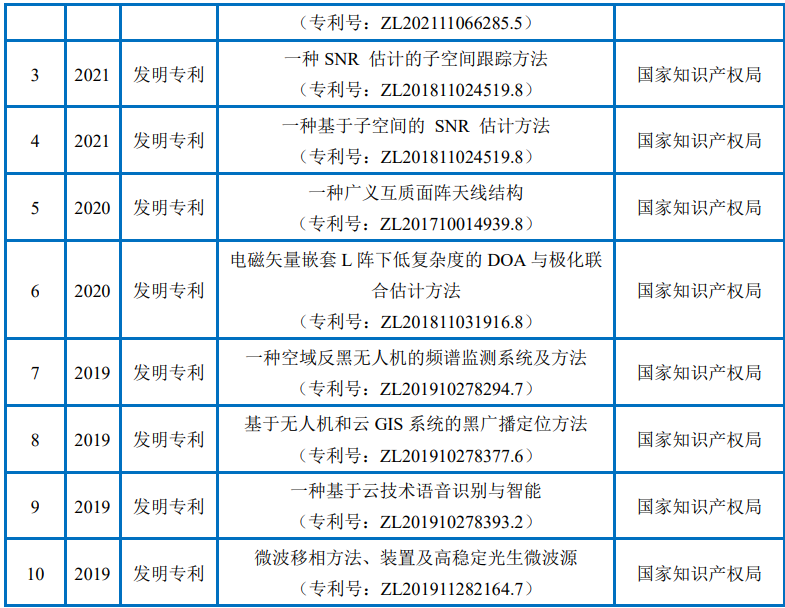

(二)建设历程

2010年起,以国家教育体制改革试点项目“人才培养模式改革”立项为契机,结合“嫦娥探月”、“火星探测”、C919等重大工程实践,成果团队致力于探索专业教学与行业特色需求有机融合的新模式:与工信部新兴交叉类重点学科建设、国家级一流本科专业建设、国家级工程实践教育中心建设、以国家级优秀教学团队为代表的基层教学组织建设并力同行,持续开展教育部首批新工科研究与实践项目等课题的教学改革研究,通过课程体系、课程内容、教学模式等方面的教学改革实践,将空天科研给养和空天思政要素融入电子信息人才培养,持续发展空天院企协作,建立以国家级一流本科课程为代表的课程群,出版国家级规划教材6部,实践创新了电子信息人才培养体系。

图1 成果建设历程

成果改革实践与“新工科”教育“人才跨界培养”这一重要内涵不谋而合;在成果建设历程中,“新工科”教育思想又推动了改革探索引为深入。

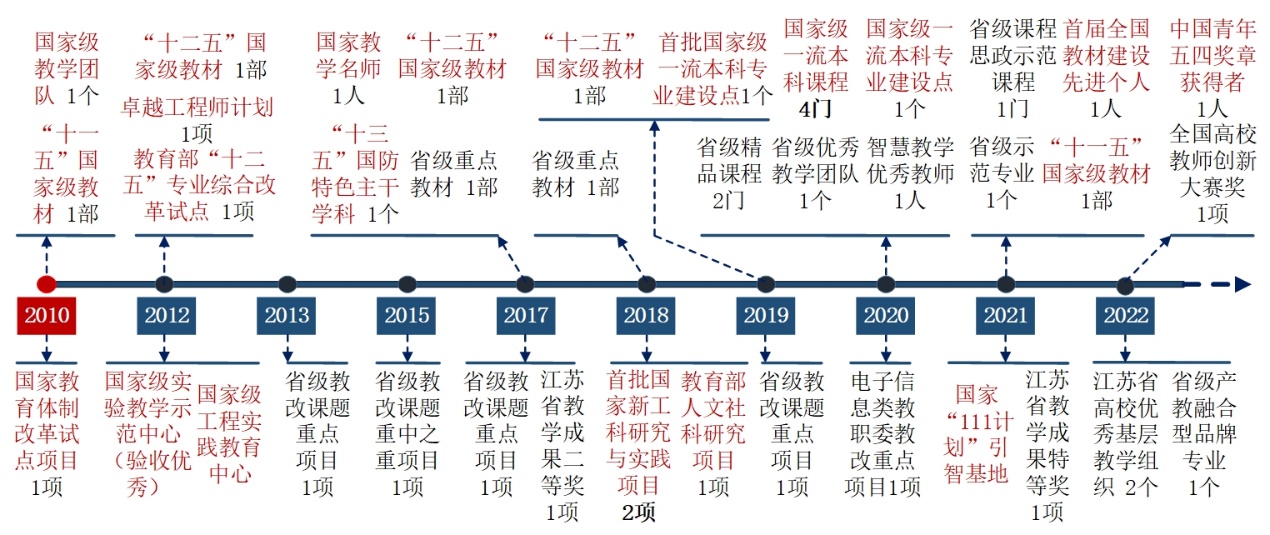

二、改革思路

本成果瞄准总师型、领军型复合创新人才培养,借鉴教育生态学理论,秉承“科教融合、产教融合、专创融合”理念,提出以“空天报国情怀、交叉专业知识、实践创新能力”为主体、以育人生态环境为支撑、育人生态机制为驱动的电子信息人才培养生态体系并开展教改实践。

构建三层递进通道,培养复合创新生态主体。将空天报国情怀、空天与电子信息交叉知识结构和复合实践创新能力作为学生培养的三项具体目标,为学生构建情怀、知识、能力三层次耦合递进式的成长通道。

营造三个生态环境,保障复合创新资源支撑。将空天思政素材、空天知识给养和空天院所协同分别融入情怀教育、专业教育和创新教育,创立成才生态基础环境、进化环境和系统环境,为建立学生、教师、学校、企业协同进化提供支撑。

设立三项生态机制,驱动学生复合创新发展。以“思政教师-专业教师-企业导师”三方协力为特征的德智共育互促生态,铸造空天报国情怀;以“课程交叉、教材交叉、团队交叉”三类交叉为特征的空天信息交叉生态,培育交叉知识结构;以“创新基地、创新项目、赛课融合”三域融合为特征的校企实践融合生态,磨砺实践创新能力。

三、解决问题的方法

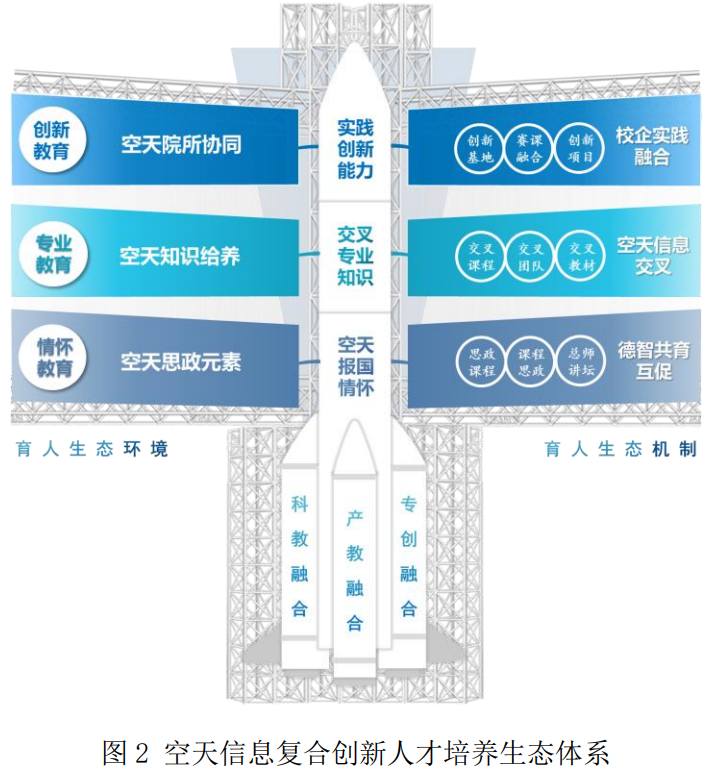

(一)融入空天思政元素,打造德智共育互促生态,铸造空天报国情怀

依托学校行业特色,将空天思政元素深度融入专业教育,建立协力教师队伍,将“国之大者”融入各类课程教学全程,激发学习动力,提升思想境界。

“川流不息”思政课程:寓情于理,全国优秀思政导师徐川领衔开设以“关注学生疑惑、学生特点、学生需求、学生获得”为核心的“川流不息”系列思政课程,含信仰公开课、梦想公开课和毕业生素养公开课等。

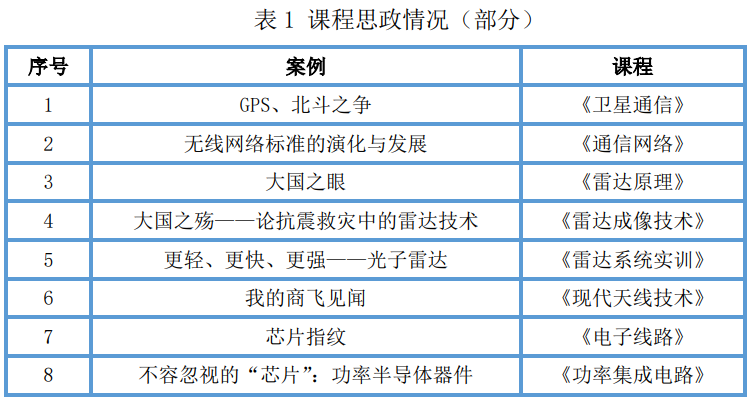

“空天报国”课程思政:寓情于事,贲德院士等学者领衔全体教师以真实事迹为主题的“空天报国”课程思政涵盖理论、实验、实践、实习全课程,融入航天报国梦、天地一体电磁频谱战、深空探测之旅、GPS-北斗之争、5G标准与中美关系等空天思政元素。

“大国重器”总师讲坛:寓情于史,中国绕月探测工程总指挥叶培建院士、“嫦娥三号”“嫦娥四号”“天问一号”总设计师孙泽洲总师等大国工匠领衔航空工业、航天科工、航天科技、中电科技的30余位杰出校友,每年开设“大国重器”总师讲坛10余场,讲坛主题包括“中国的航天系统工程”“嫦娥三号探测器与中国探月工程”“中国月球探测工程”“中国首次火星探测任务”“未来深空探测技术展望”等。

![]()

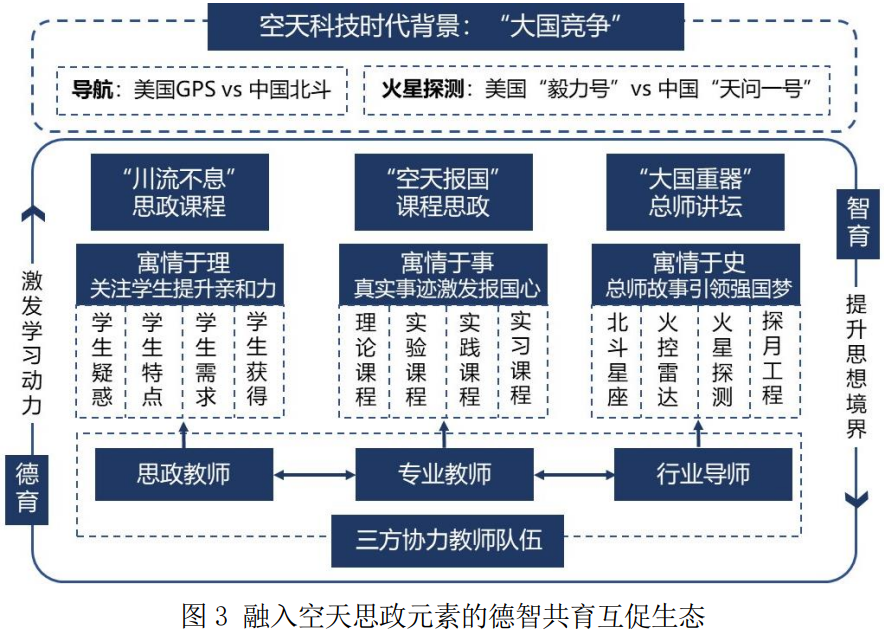

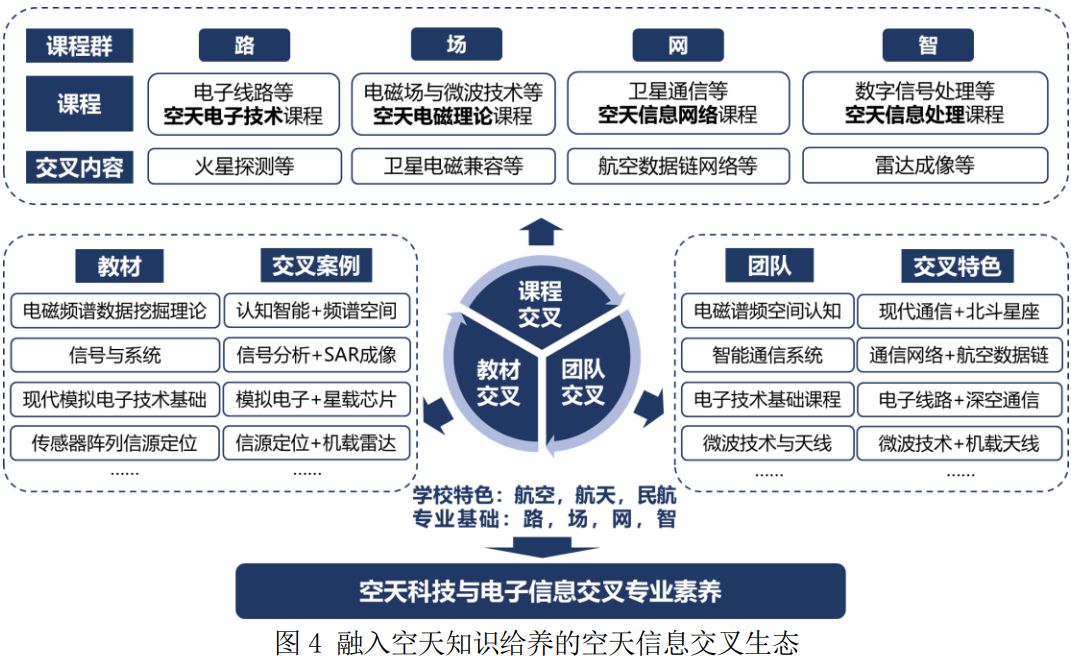

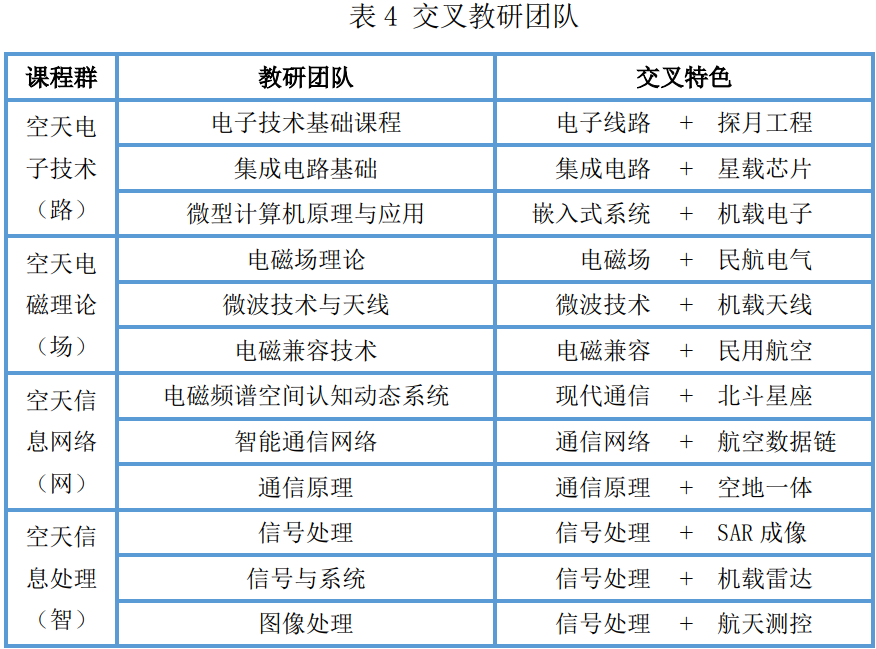

(二)融入空天知识给养,打造空天信息交叉生态,培育交叉知识结构

面向空天信息领域总师型领军型人才交叉专业知识结构需求,构建横跨产教之界的教师教学创新团队,引入空天电子信息交叉前沿最新成果,推进以“课程交叉、教材交叉、团队交叉”为特色的专业培养体系重构。

“路场网智”课程交叉:以5门国家级一流课程为引领,建设了“空天电子技术(路)、空天电磁理论(场)、空天信息网络(网)、空天信息处理(智)”四个课程群。空天电子技术课程群包括《通信电子线路》等17门课程,主要将月球和火星探测器电子线路在抗辐照等方面的特殊性融入教学;空天电磁理论课程群包括《电磁场理论与实验》等8门课程,主要将飞机电磁兼容技术等融入教学;空天信息网络课程群包括《卫星通信》等15门课程,主要将北斗星座等科研成果融入教学;空天信息处理课程群包括《雷达原理》等14门课程,主要将机载雷达图像处理等科研积淀融入教学。

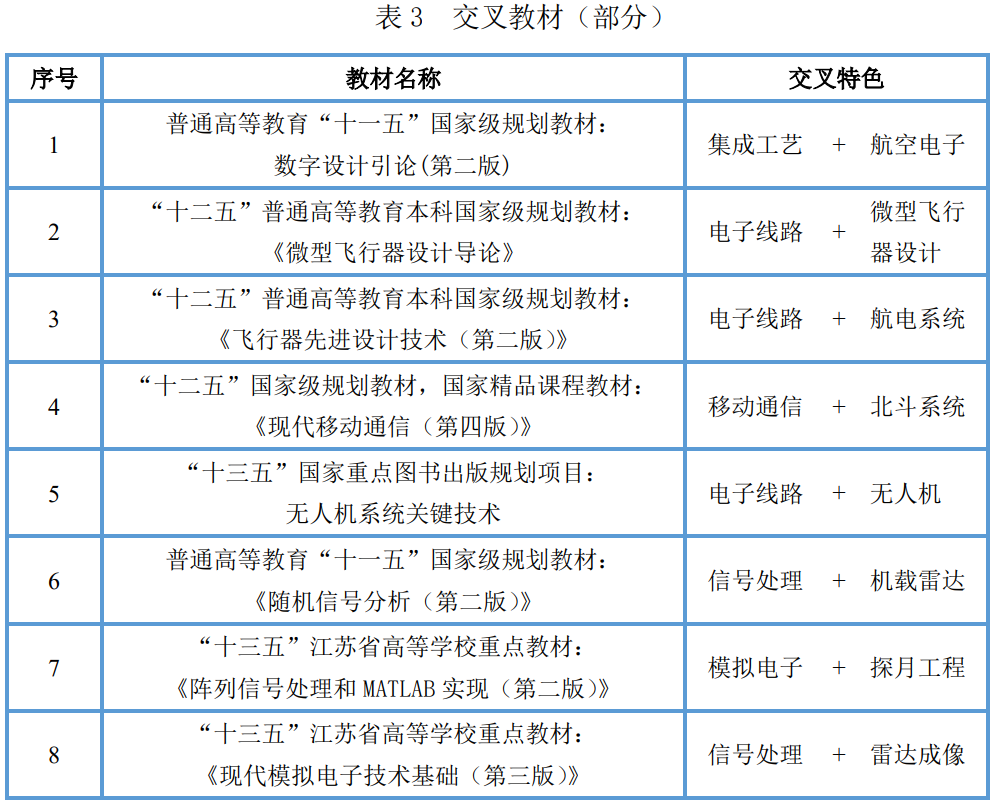

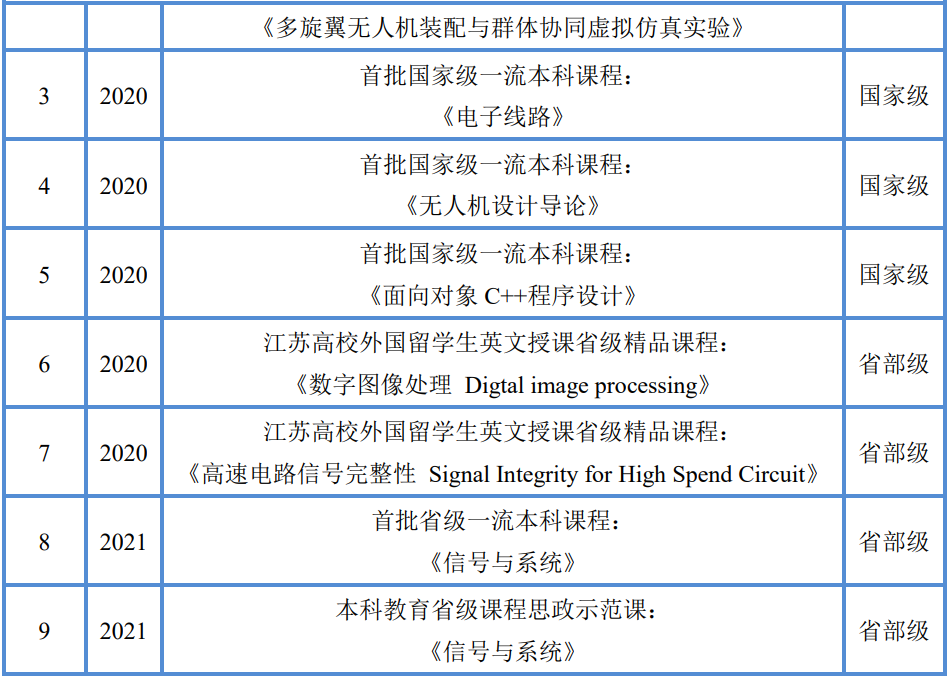

“空天信息”教材交叉:以星载芯片融入模拟电子的《现代模拟电子技术基础》为代表,将电子信息专业基础知识和星载芯片等科研成果深度交叉,编撰含6部国家级教材和2部省级重点教材在内的15部交叉教材。

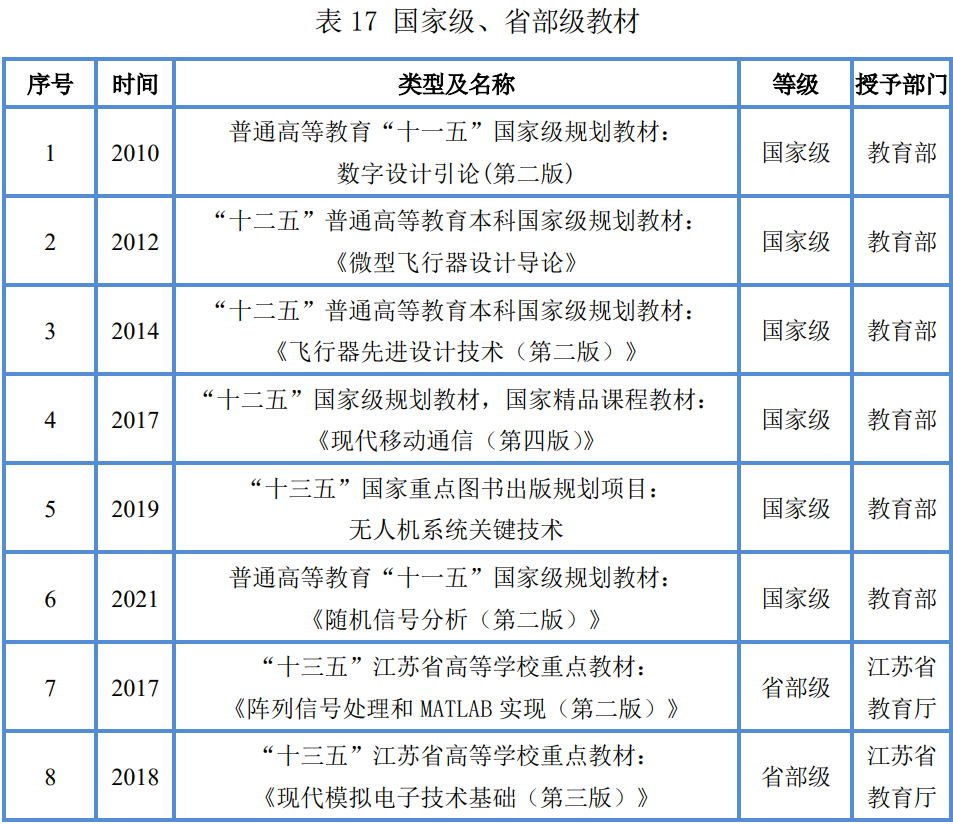

“空天教研”团队交叉:以专业基础教师与探月工程科研教师交叉组成的“电子技术基础课程”国家级教学团队为示范,打造了路、场、网、智四方向与空天科技交叉的12支教研一体团队,完成前述课程交叉、教材交叉的建设工作与教学实践。

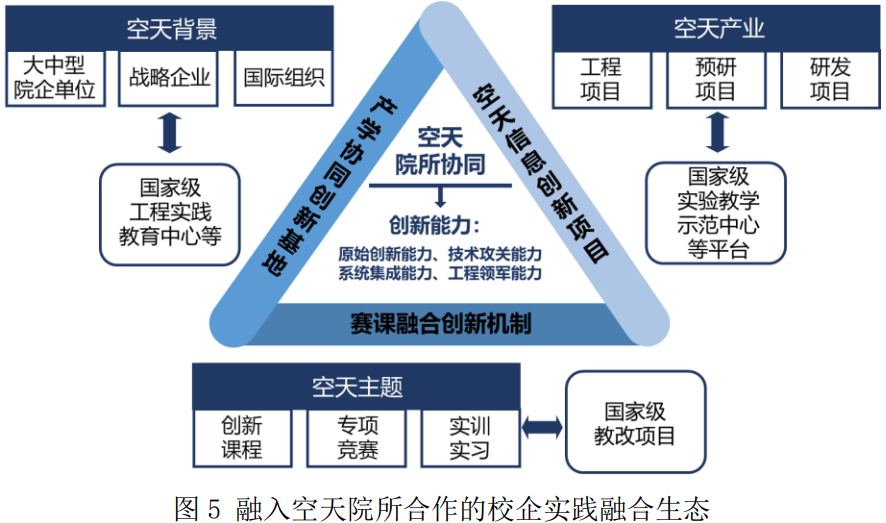

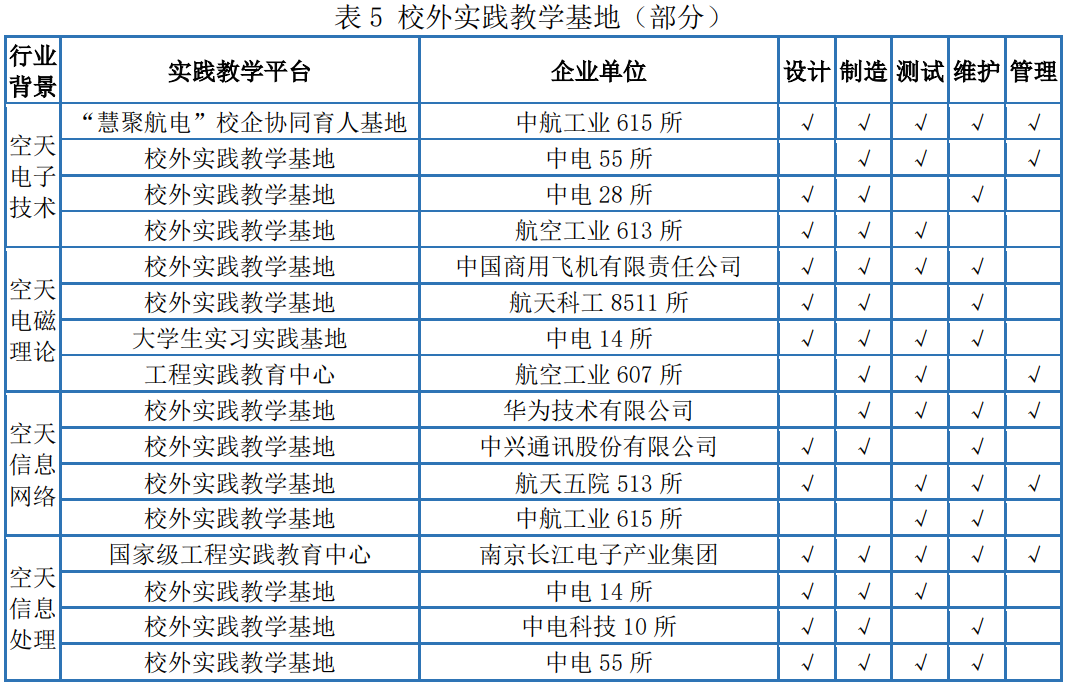

(三)融入空天院所协同,打造校企实践融合生态,磨砺实践创新能力

瞄准空天电子信息产业升级需求,构建“协同创新基地、协同创新项目、赛课深度融合”的三域融合机制,将航空工业、航天科工等军工集团优质资源与实践教学融合,培育学生“原始创新、技术攻关、系统集成、工程领军”四方面创新实践能力。

“空天背景”共建基地:精准联合中航工业、航天科技、航天科工、中国商飞的20余家空天背景国家大中型院企单位和战略企业,共建包含国家级工程实践教育中心在内的21个校企协同基地,企业实习涵盖空天科技电子信息相关设计、制造、测试、维护、管理各环节。

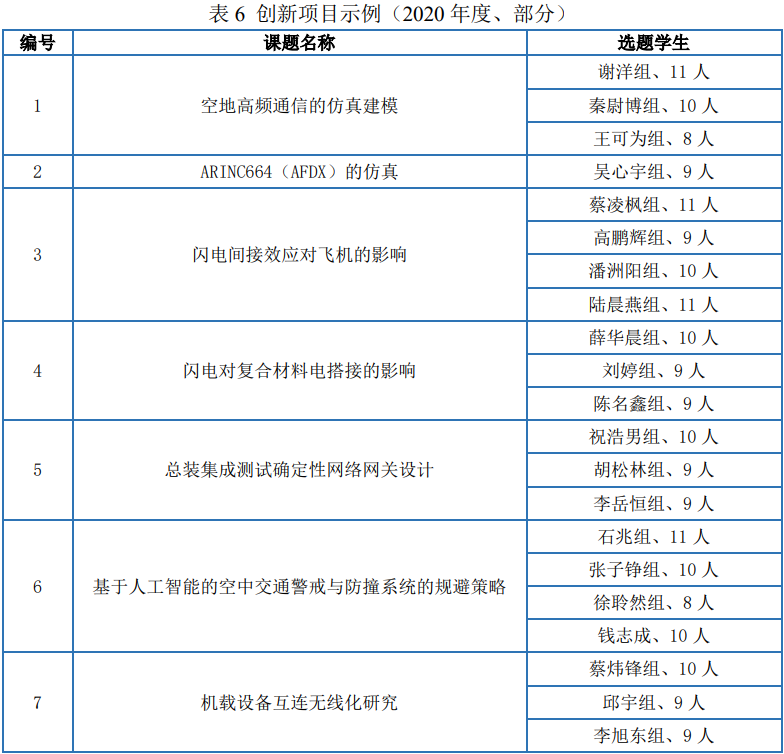

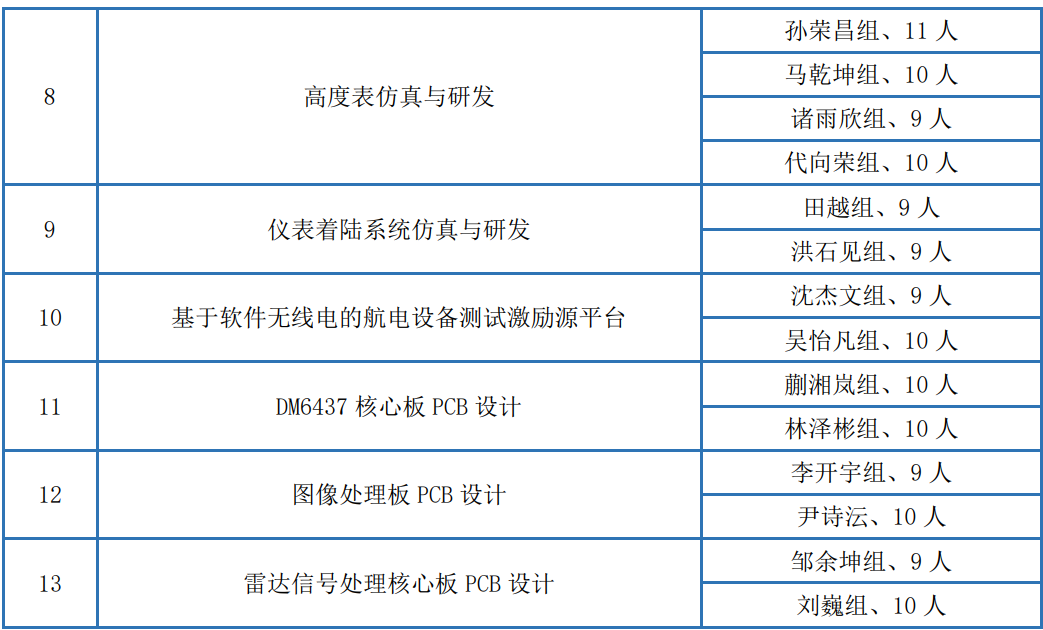

“空天产业”创新项目:源自合作单位在空天科技电子信息所面临的工程问题,面向学生联合发布和指导创新项目12-20项/年。

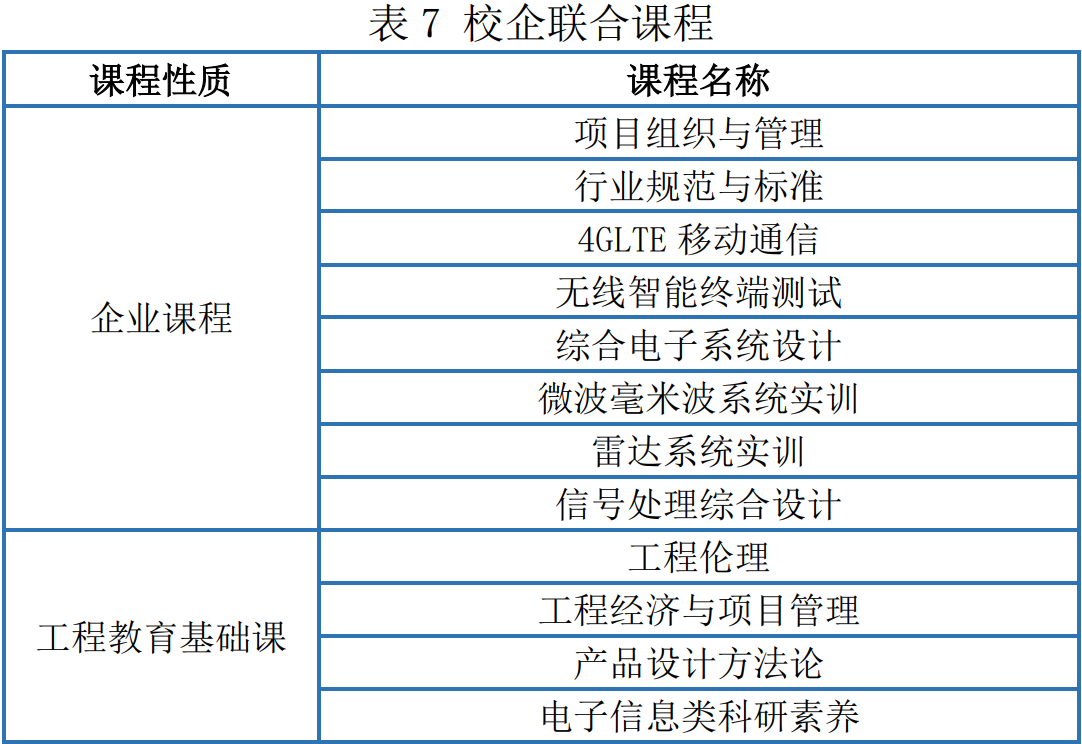

“空天主题”课赛融合:深度协作《工程创新实践》等空天主题的创新课程和专项实训,建成《工程伦理》等12门企业课程和工程教育基础课。对标“互联网+”等创新创业顶级竞赛,在课程目标、课程考核等方面参考大赛精神、竞赛规则等;吸纳竞赛题目和成果为课程素材;创新基础锻炼和创业基础教学与竞赛培训相融合。

四、取得的成效和推广应用

毕业学子、用人单位、在校学生、本科竞赛四方面的分析表明,本成果在空天与电子信息复合创新人才培养方面成效显著。

毕业学子报国热:电子信息类本科毕业生就业于中航工业、航天科技、航天科工、中国商飞等院所的比例从成果实施前的22%提升至45%。不完全统计表明,约4成其他单位就业毕业生从事工作与空天科技关联,升学学生3成以上在研究生毕业后仍进入空天产业工作。成果累计为我国空天电子信息领域输出3000余名行业中坚。用人单位调研表明,多名近年来毕业学子已承担关键子系统和部件的研制工作,在大型客机电子系统、卫星地面站、电子侦察等方面的型号或装备预研项目中崭露头角。

空天院所评价高:对航空工业607所、613所、615所、637所、航天科工8511所、航天四院066基地、航天五院513所、中电科技10所、14所等用人单位的回访表明,毕业生因素质高、能力强受到普遍好评。招聘信息表明:空天院所和关联企业对本成果培养人才的引进意愿呈现总体增长趋势。

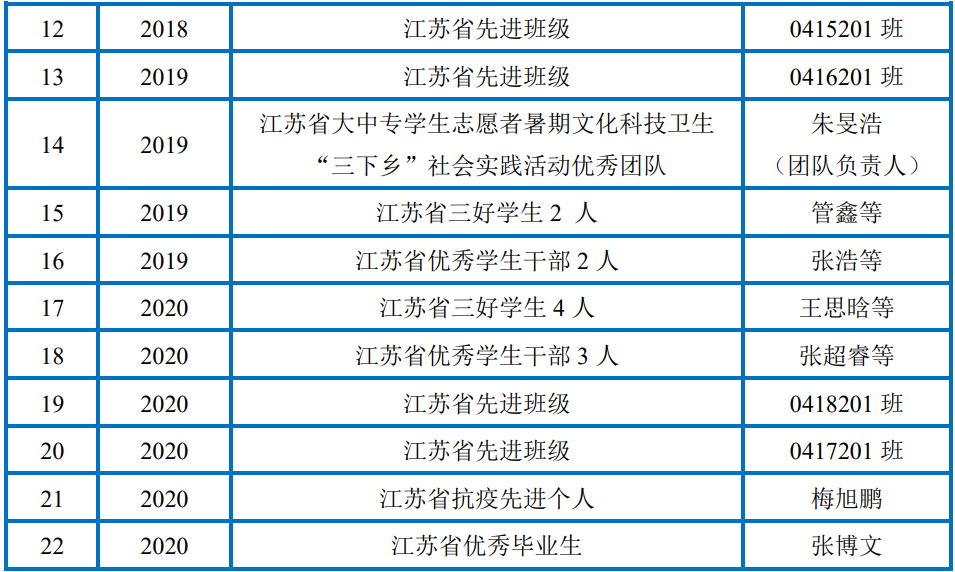

在校学子荣誉多:学生团队或学生获首批全省党建工作样板支部、践行社会主义核心价值观先进个人、中国大学生自强之星、江苏省三好学生等国家级、省级荣誉60余人次。

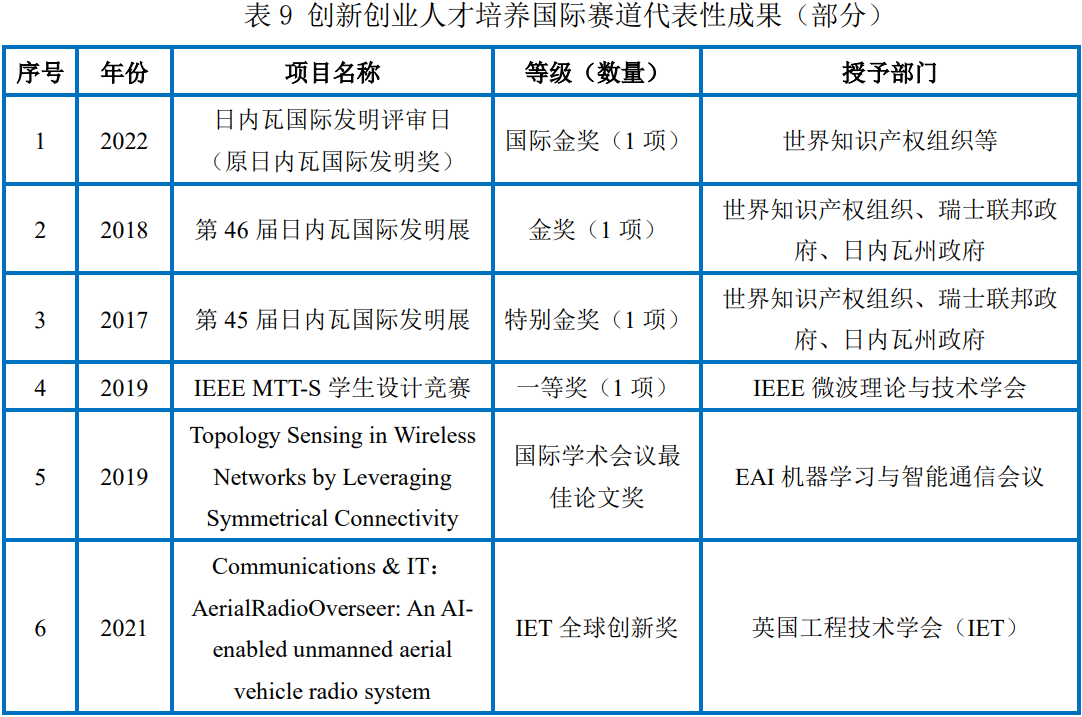

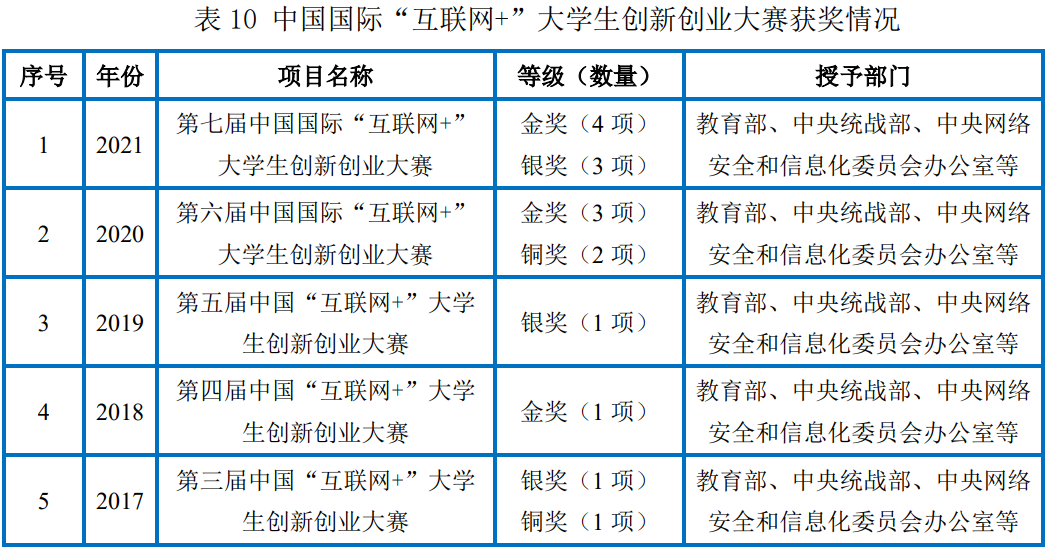

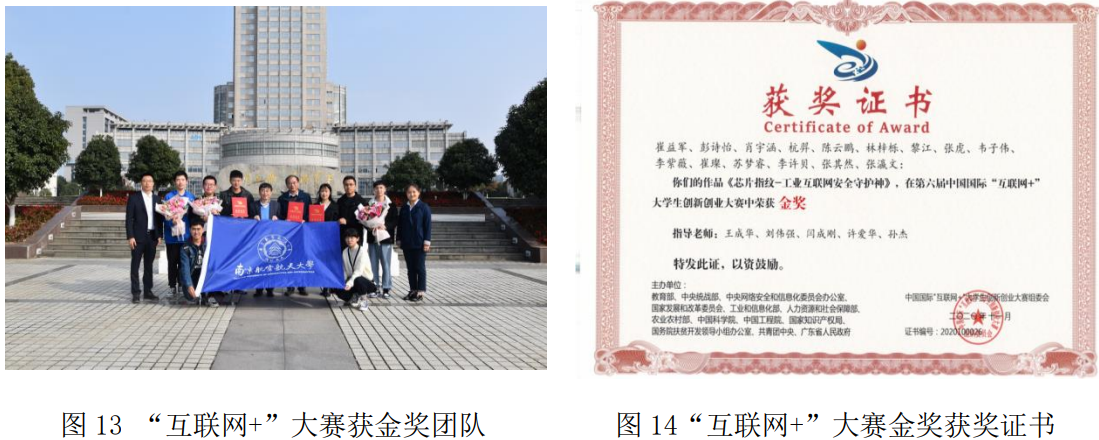

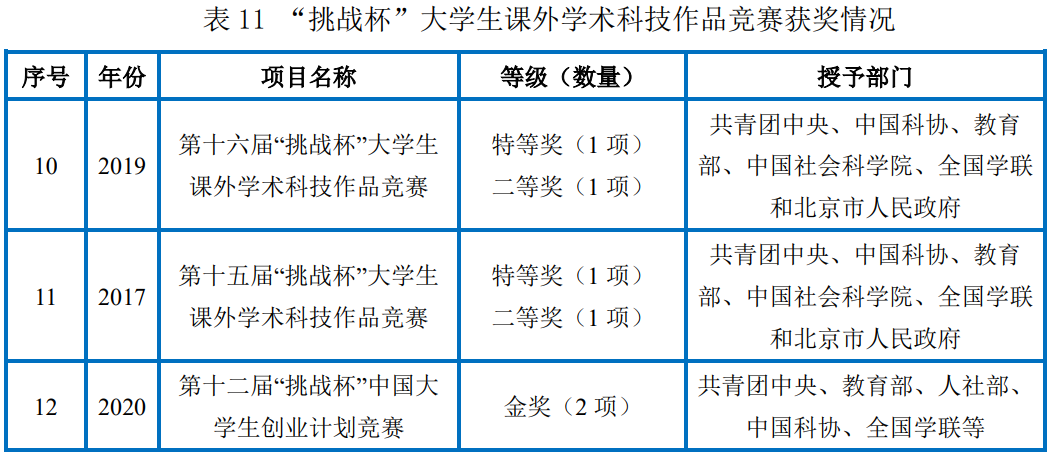

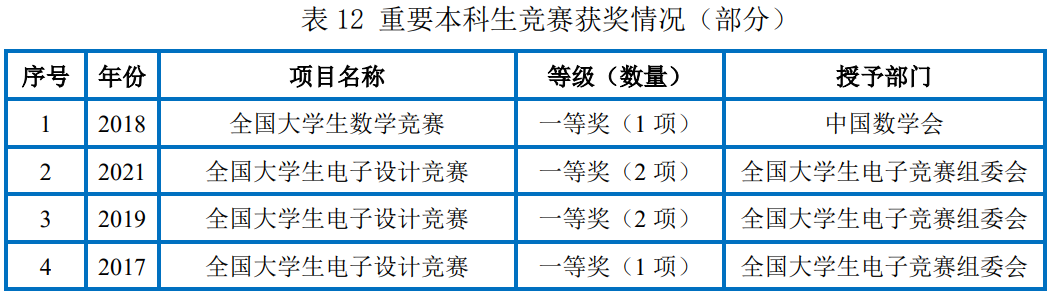

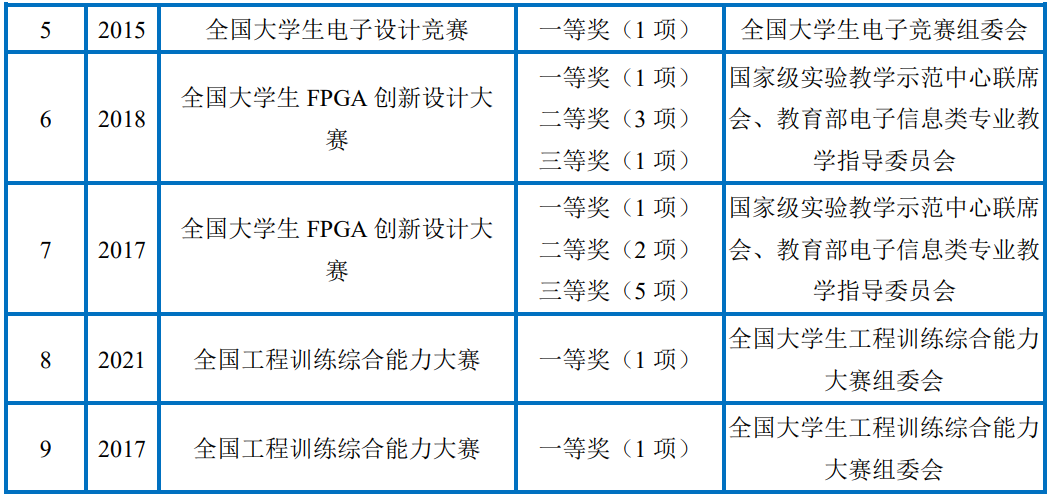

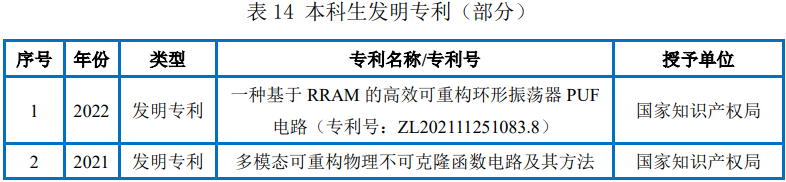

本科竞赛成绩佳:本成果所培养本科学生近四年来获得国内外重要本科生竞赛奖项50余项。其中,在国际赛道,获日内瓦国际发明展金奖3项、IEEE微波理论与技术协会年度本科生奖等荣誉多项;在综合国赛,获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖8项,“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛金奖2项;在专业大赛,获得全国大学生数学竞赛等重要本科生学科竞赛全国奖30余项。近四年来还发表论文29篇,申请发明专利16项。

(二)专业建设成绩斐然

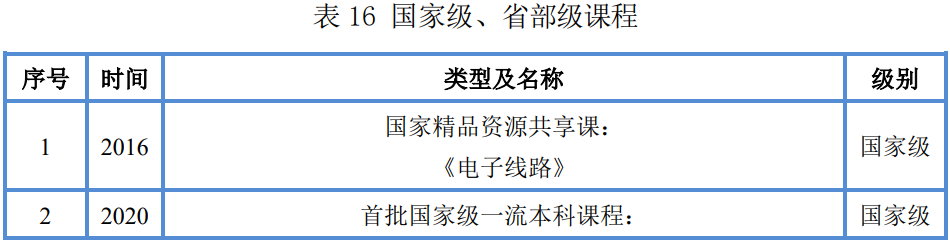

本成果建设与专业特色建设并力同行,获批国家级一流本科专业建设点2个:“信息工程”“电子信息科学与技术”,江苏省产教融合品牌专业1个,首批江苏省课程思政示范专业1个,在一流课程、教材、团队等方面的建设成绩显著。

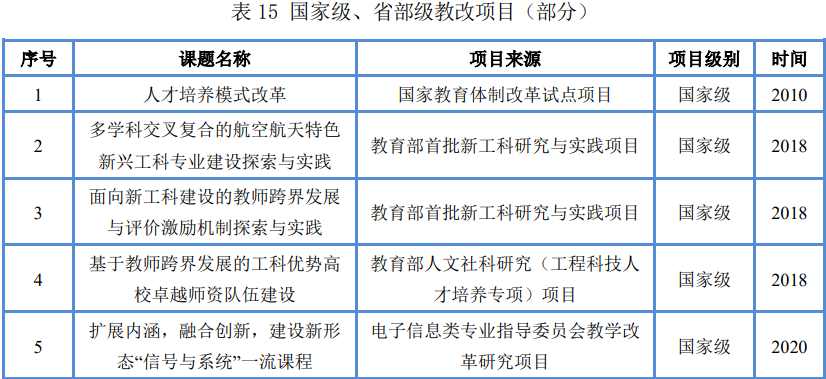

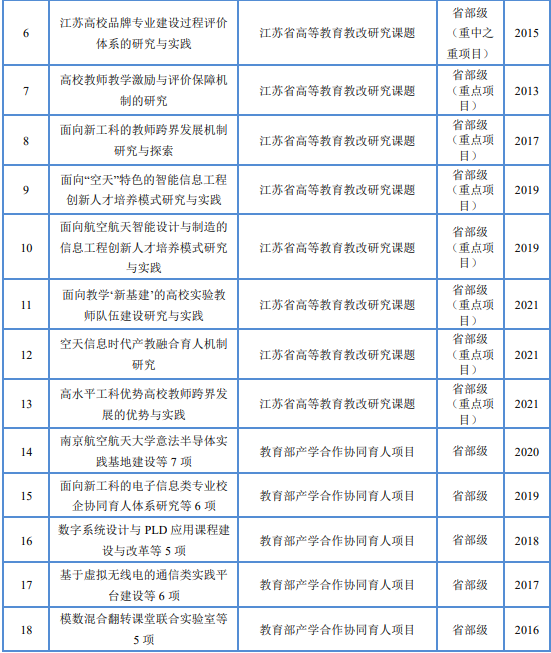

教改实践为先锋:通过主持包含2项首批国家新工科研究与实践项目在内的5项国家级教学改革研究项目、8项省级教改研究课题重中之重和重点项目等项目,对人才培养生态体系开展了全面实践。

教材课程创一流:建成以5门国家级一流本科课程和4门省级精品课程为排头兵的“路、场、网、智”课程群;出版含6部国家级教材和2部省级重点教材的教材15部。课程与教材校内受益面涵盖电子信息类等专业;平均单门线上课程的社会受益面超3000人次/学期。

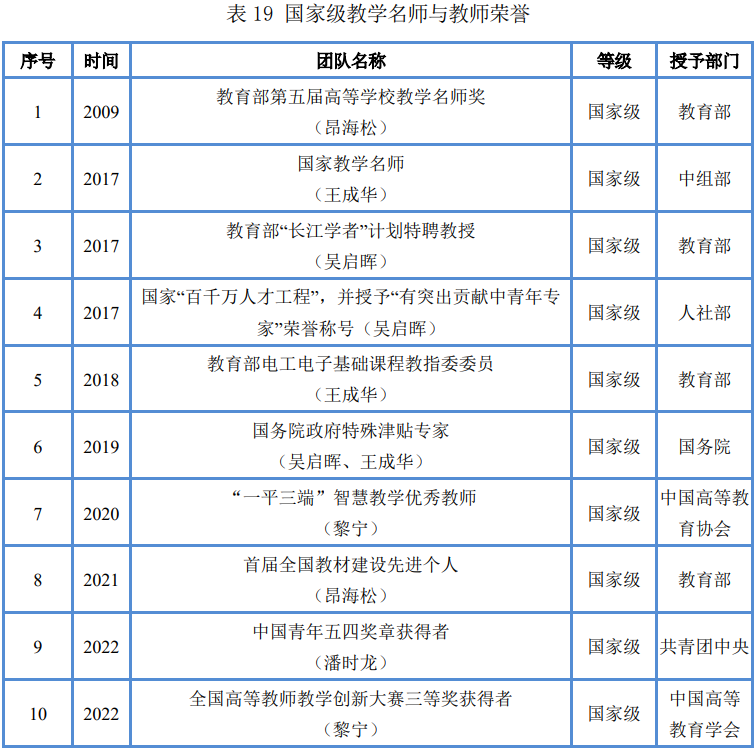

教师团队建设强:教育部长江学者特聘计划教授、国家教学名师领衔建成含1个国家级教学团队和3个省级教学团队的教学团队12个,团队教师获得首届全国教材建设先进个人、中国青年五四奖章等国家级荣誉多项。

教学平台支撑牢:建设包含3个国家级教学平台和2个省部级平台的校企协作平台50余个,涵盖实验、实践、创新各方面,为空天院所协同提供牢固支撑。

通过与百余所国内外高校的交流合作、重要教学会议特邀报告等形式,成果取得广泛影响。

全国应用示范强:举办全国大学教学思想研讨会等会议、论坛、研修班等20余场;在国家级实验教学示范中心联席会等重要教学会议做特邀报告30余场;年均接待访问和受邀赴外校讲座超150人次;在一流课程建设等方面,成果为北京理工大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、中国矿业大学等国内高校借鉴。应用高校评价成果:示范性强、推广价值高。

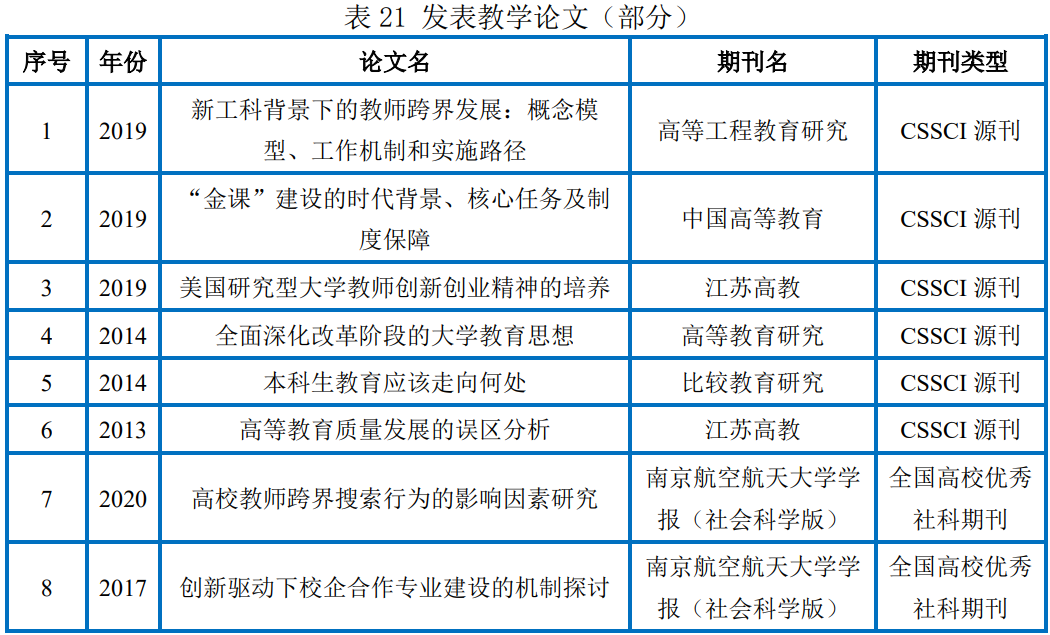

研究论文影响广:在《高等教育研究》等重要期刊发表教学论文50余篇,在中国知网下载量和引用数在同期论文中名列前茅。

媒体报道反响好:成果社会关注度高,长江学者吴启晖,国家教学名师王成华、昂海松,“五四青年奖章”获得者潘时龙,省优秀教学管理工作者江爱华的事迹被《光明日报》《中国科学报》等主流媒体报道。

专家鉴定评价高:多位院士学者、同行专家对成果给予了高度评价。由何友院士、王金龙院士主持的成果鉴定委员会认为成果“理念先进,内容丰富,实践效果好,人才培养质量高,创新性和示范性强”,“达到了本领域国内领先水平,具有重要的推广应用价值”。