获奖等级:高等教育国家级教学成果奖

获奖时间:2018年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:高存法、邓宗白、唐静静、沈 星、史治宇、陈建平、张 丽、严 刚、金栋平、刘先斌、史志伟、蒋彦龙、顾蕴松、孔垂谦、王中叶

一、教学成果的背景

南航工程力学的前身是创建于1952年的飞机结构力学专业。1962年,开始招收振动和强度方向的研究生;2003年,成为首批江苏省品牌专业和国防重点专业;2004年,被教育部批准为“国家工科基础课程(力学)教学基地”;2006年,因教育部专业目录调整,更名为工程力学专业;2007年,成为首批国家特色专业(飞机结构力学方向);2008年,设置本-硕(博)连读工程力学“钱伟长班”;2012年,成为首批工业和信息化部重点专业;2015年,入选江苏省A类品牌专业。专业依托的力学学科为国家“双一流”建设学科、一级学科国家重点学科、江苏省高校优势学科一期和二期建设学科。

力学是航空航天科技的基础性支撑学科,航空航天力学问题更是被国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)列入亟待解决的16个关键技术问题之一,作为航空类院校,南航工程力学专业长期肩负着为我国航空航天事业培养创新人才的使命。专业的培养目标是紧密围绕我国航空航天科技发展需要,培养具备深厚的数理、力学理论基础和扎实的航空航天工程技术专业知识,能够创造性地解决现代航空航天工程力学问题的创新人才。围绕此目标,我们在6项国家和省部级教改项目的支持下,坚持工程力学专业人才培养模式改革10余年,获得了多项教学成果奖,推动了专业建设的发展,提高了学生的培养质量,取得了显著的成效。

二、改革思路及解决的问题

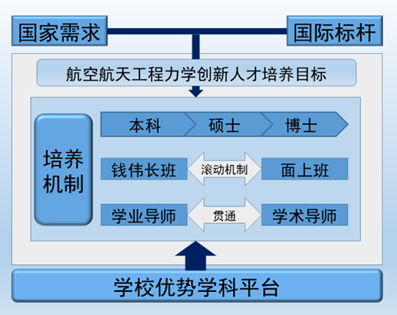

我们的改革思路是:依托优势学科,坚持学科建设与专业建设协同、理论与实践贯通、科研服务教学的理念,深化教研融合、产教协同与教学改革,构建并实施了工程力学专业创新人才培养新体系。我们主要解决的教学问题是:

1.学科建设与专业建设不同步,学科优质资源向教学转化不够充分;

2.培养环节不够优化,本科、硕士、博士等培养阶段贯通不够;

3.理论教育与实践训练体系科学性、先进性不够,挑战度不高,科教融合与产教结合协同机制不健全。

三、解决问题的方法

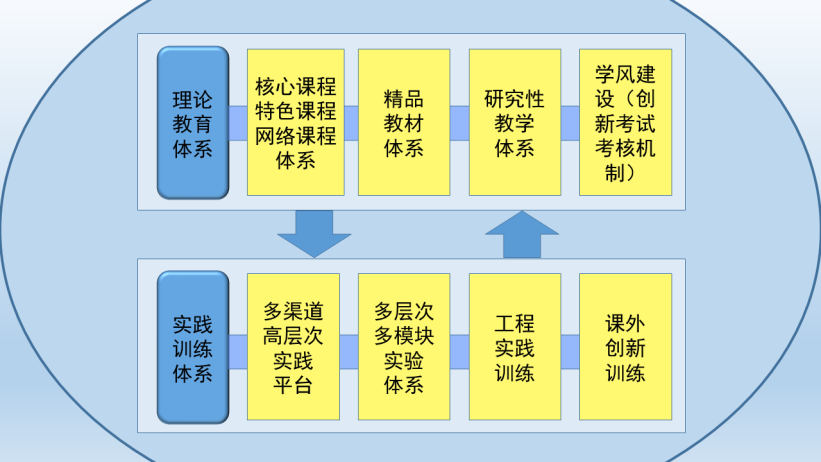

(一)构建了符合创新人才成长规律的理论教育体系和实践教育体系

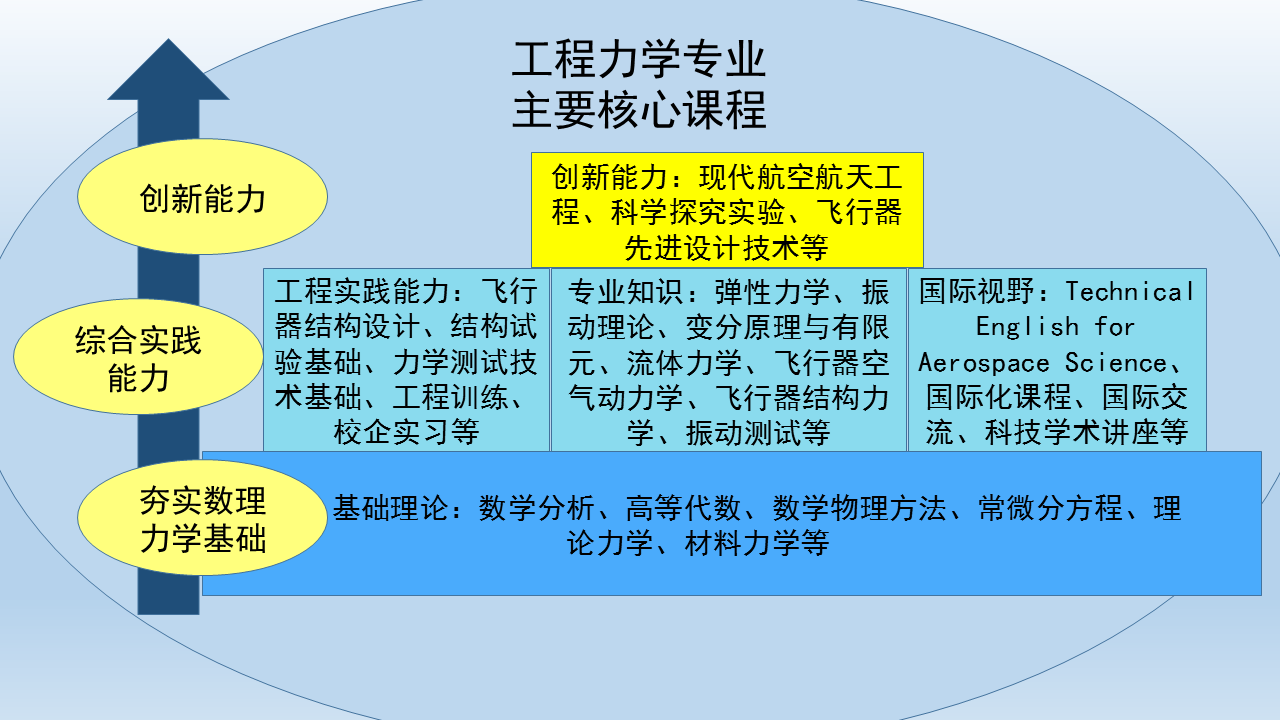

1.整体优化、集成创新的理论教育体系:遵循工程力学创新人才成长规律,素质教育、力学教育、工程教育与创新教育有机结合,强调因材施教、理实结合,建设整体优化、集成创新、航空航天特色鲜明的核心课程体系,夯实学生的数理和力学基础,强化培养综合实践能力和创新精神。突破了本科、硕士、博士分阶段制订培养方案的局限,统筹安排专业核心课程,建立本-硕(博)贯通的人才培养方案和课程体系。

围绕专业核心课程,基于典型工程案例、研究型问题,开展研究型教学,形成了在国内有影响力的研究型教学体系,获批了“材料力学”等13门次国家级、省部级精品课程,以及《飞行器结构力学》等11部国家级、省部级教材;多渠道引进国际著名力学大师开设国际化课程或讲座,建设了Solid Mechanics/Mechanics of Composite Materials等一批特色明显、优势互补的共享课程;利用信息化手段,建设了“理论力学”“空气动力学”等5门国家级、省部级在线课程。

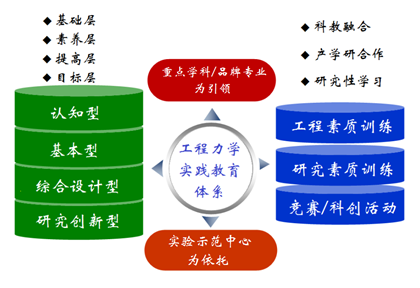

2.课内与课外、校内与校外贯通的实践教育体系: 以校内外实践教育平台为依托,突出学生主体,坚持创新导向,构建了具有航空航天特色的“四大模块、四个层次、两项训练和一项活动”的贯通式实践教育体系,力学实验涵盖63个基础实验项目、34个创新实验项目。开展个性化力学实验教学,率先开展“总师制”团队实践模式,培养学生的全局观念、协作精神和协调能力。实施本科生科研助理制度,吸纳本科生深度参与导师科研项目,开展高水平科技创新训练。

在主要航空航天企业、科研院所建立实践基地15个,如在中航工业空气动力研究院(沈阳)建有国家级气动工程实践教育中心,用前沿的真问题锻炼学生,实现了校内外的贯通式培养。在本科低年级阶段,以工程参与式学习为主,通过与工程实际的零距离接触,结合课程学习分析工程实例,了解工程内涵,加强对理论知识的理解;在本科高年级阶段,以工程嵌入式学习为主,参加企业工作团队,承担实际任务,增长才干,锻炼综合运用力学知识的能力;在研究生阶段,以工程顶岗式学习为主,在校企导师的指导下独立开展工作,进一步提升综合和创新能力。

(二)实施了本-硕(博)贯通式创新人才培养新机制

针对航空、航天、国防科技工业对于高水平力学人才的迫切需求,系统制定人才培养机制,打通各个培养环节,制定了“贯通式培养方案”和实施贯通式培养机制,促进创新人才脱颖而出。

1.“本科-硕士-博士”培育贯通

从优质生源基地选拔优秀高中生开始,到优秀本科生、优秀硕士生、优秀博士生,力争每一个层次都有创新人才脱颖而出,形成了“本、硕、博”贯通的培养模式。

建“苗圃”选好“苗”。在全国重点中学建立了300多个具有力学与航空航天特色的 “高中-高校”合作课程基地,定期开设科普课程和专题报告会,举办科技夏令营,设立实验室开放日等,吸引优秀生源报考。工程力学专业高考第一志愿率高达5:1,录取分数线全校最高。超省控线50分以上省份达28个,江苏理科最低录取分位在全省排名3500名左右,录取学生“百里挑一”。

率先设立“钱伟长班”。每年面向全校3000名理工类专业的新生,通过严格筛选,选拔30名学生组建“钱伟长班”,实行独立建制、单独管理,每名学生配备学业导师和学术导师;聘请国家教学名师范钦珊教授、周又和教授和著名力学家朱位秋院士担任“钱伟长讲座教授”和首席导师,主讲力学课程,开设力学讲座,指导教师开展研究型教学;各级实验室、教学基地和实验教学示范中心等校内优质教育资源对“钱伟长班”学生开放,优先资助创新性实验训练计划项目、创新基金项目,支持开展形式多样的课外科技活动、学科竞赛等。

2.“钱伟长班”与面上班学习贯通机制

实行学年和分阶段的考核选拔,“钱伟长班”与面上班学生“能进能出、流动管理”。“钱伟长班”学生资格考核不合格者自动退出,同时,尊重学生的学习特长和发展需求,允许学生根据自己的学习情况自愿退出;面上班从二年级初,每学年从工程力学专业择优选拔学生进入“钱伟长”班学习,为有潜力的学生提供更加自由广阔的发展空间。

制定“调整培养方案”贯通学习过程。退出“钱伟长班”学生按照普通本科学生继续培养,可申请继续在工程力学专业或航空宇航学院其他指定专业进行本科学习。退出学生在“钱伟长班”已取得的学习成绩给予以下认可:已获得的学分均予以认可;“钱伟长班”专设课程成绩在50-59之间的可加10分记载成绩,按普通班课程计算绩点;对已修的“钱伟长班”专设课程可申请取消成绩、学分记载;对已修读的研究生课程可申请本科课程学分转换或取消成绩记载。

3.学业导师与学术导师接力贯通机制

指导机制四年贯通。从大一开始实行导师制,进行学业指导,使学生一踏进南航校门,就能够受到导师的学术思想与治学方法的熏陶;学生在大三年级起通过互选确定学术导师,实行学术指导,加强研究能力的培养。

师生共同制定“学习-科研-实践”计划。导师根据人才培养方案,指导学生根据自己的学习基础、兴趣、特长,科学选课,并在每学年开学两周内制订“学习-科研-实践”计划。

首创导师组制。导师组成员由学院推荐,学校聘任。导师组会同有关任课教师,在每学期开学一周内制定本学期的专题研讨(Seminar)主题和计划,交流学习成果,展示创新才能;负责做好任课教师与学生之间的沟通,由导师组安排导师听课,及时了解学生的学习情况;导师与辅导员、教学督导小组和教学管理人员及时沟通交流,分析学习中出现的问题,提出改进措施;导师组负责资格考核和评优评奖。

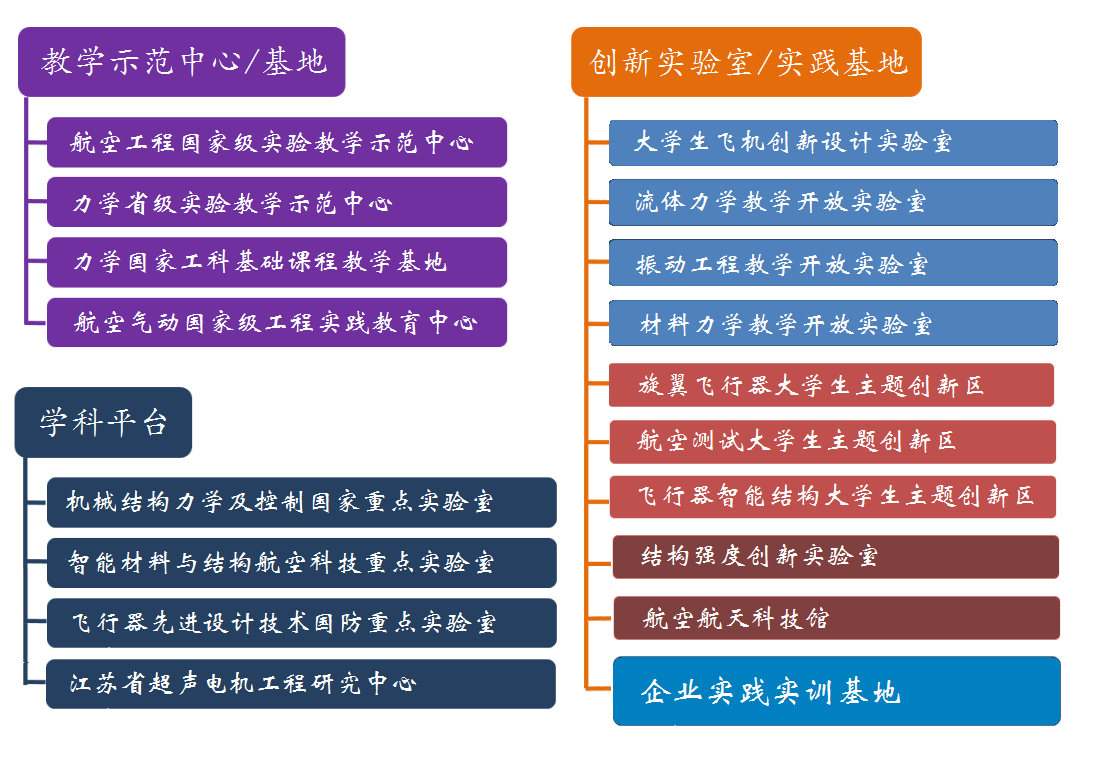

(三)构筑了以优势学科为支撑的创新人才培养条件保障体系

力学学科是一级学科国家重点学科、国家211工程、国家985优势学科平台、高等学校学科创新引智计划、国防特色主干学科、江苏省高校优势学科等重点建设的学科,2017年力学学科入选国家“双一流”建设学科。坚持“学科-专业”一体化建设,成立了学科-专业共建委员会,学科带头人担任专业负责人,统一制定专业和学科规划,将优势学科资源转化为优质教学资源。

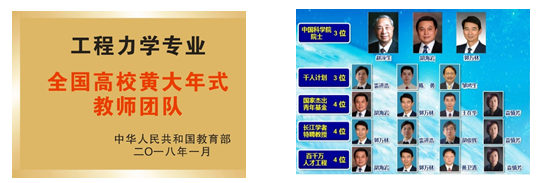

1.高水平学科队伍组成高水平教学团队

学科师资力量雄厚,拥有一支由院士、教学名师领衔的本科教学队伍,其中中国科学院院士、国家级教学名师、千人计划、“长江学者”、“杰青”等国家级人才15人。2014年教师团队荣获中央组织部、中央宣传部、人力资源社会保障部、科学技术部四部委联合颁发的“全国专业技术人才先进集体”,2017年工程力学专业教师团队入选首批“全国高校黄大年式教师团队”。依托一流的师资队伍,组建了“工程力学课程群”等3个高水平教学团队,实行课程群教授负责制,统筹课程建设、教材建设、课程设计、研究型实验项目建设等;建立高年级学生进入教授团队制度,要求教授科研团队每年必须吸收一定数量的本科生进入团队,从事科研和力学实践训练。

2.学科平台建设统筹科研和教学需要

整合校内外资源,多渠道结合,将“机械结构力学及控制国家重点实验室”等一批国家、省部级实验建设,与教学实验条件建设统一规划,在设备功能、实验场地和人员配备上协调好科研和教学的共同需求,建设了一批高层次实践教育平台:

3.科教紧密结合,培养创新人才

教师团队承担了973、863、国家自然科学基金等大批国家级、省部级科研项目,注重把科研过程和科研成果融入教学。及时提炼科研成果,更新专业主干课程和前沿课程的教材内容,使教材内容紧跟学科前沿。例如,将2006年度国家自然科学奖关于振动控制系统的非线性动力学科研成果引入到《振动理论》和《振动控制》课程,将2007年度国家自然科学奖关于断裂力学的科研成果引入到《疲劳断裂》课程。转化科研内容,将具有普遍性的典型科研内容转化为专业教学范例,如将国防预先研究关于大展弦比机翼转化为工程梁案例,将歼15全机气动弹性控制模型转化为经典振动控制范例等。把科研项目作为学生课外科技创新活动的内容,提升学生课外科技活动的层次和覆盖面,同时吸引学生加入教师的科研团队,如学生参与了大展弦比无人机的机翼优化、飞翼布局对战略轰炸机的纵向稳定性影响分析、舰载机阻拦系统强度分析、飞船回收系统的动力学分析等科研项目。

四、成效

培养质量显著提高。近年来学生获国际奖、国家级奖以及省部级奖140多项。如在2015年举行的第十届周培源力学竞赛中,在全国2万多名参赛选手中,获特等奖1名、一等奖5名,二等奖12名,总成绩全国第一;由工程力学专业学生周茜悦、陈金、张健喃、程旭等组成的代表队获得了全国唯一的团体特等奖;在2010年举行的第二届亚洲区飞向未来太空探索创新竞赛中,专业学生王辰获亚洲区三等奖及全国一等奖。 2011年,本科生“凤凰之翼”团队设计的“喷气客机的尾流利用”荣获第二届空中客车FYI全球大学生航空创意竞赛全球总冠军; 2013年、2015年、2017年,学生团队连续获得第二届、第三届、第四届“中航工业杯”国际无人飞行器创新大奖赛创意大奖;2014年,本科生“长空”团队荣获首届大学生“小平科技创新团队”这一全国青少年科技创新最高奖励。

推动了专业的建设与发展。在促进国家级省部级精品课程与教材建设的同时,教师教学团队也得到了发展,教学论文与专利数显著增加。例如,青年教师张丽获第七届工科基础力学青年教师讲课竞赛一等奖,唐静静获首届全省本科高校青年教师教学竞赛二等奖,张丽、唐静静分别获全国微课比赛一等、三等奖;邓宗白获江苏省教学名师;专业教师团队被中央四部委授予“全国专业技术人才先进集体”荣誉称号和教育部首批“全国黄大年式教师团队”;2012年,建成“航空工程国家级实验教学示范中心”;2015年工程力学专业获“江苏省品牌专业”(A类);2017年,“工程力学专业拔尖创新人才贯通式培养体系的构建与实践”获江苏省教育成果特等奖。

引领教学改革。近几年来,主办承办了4次全国基础力学实验教学改革研讨会暨培训班、4次全国力学实验教学改革学术会议、第九届全国周培源大学生力学竞赛“基础力学实验”团体赛等,多次受邀做大会报告介绍专业实验教学改革经验,特别是工程力学“钱伟长班”精英化培养模式在全国产生了广泛的影响;自主研发的力学实验教学设备,丰富了力学实验教学的资源,同时也辐射到全国。

专家评价高。工程力学专业贯通式培养的经验成果获得专家的高度认可,国家教学成果奖特等奖获得者南京大学谈哲敏教授领衔的鉴定专家组和由方岱宁院士、朱位秋院士主持的鉴定委员会都对成果给予了高度评价,认为:“该成果教学理念先进,人才培养体系完备,实践效果好,人才培养质量高,获得了国内外高校和行业企业的高度评价和认同,具有很好的示范作用和推广价值,在国内处于领先水平。”