获奖等级:江苏省高等教育教学成果二等奖

获奖时间:2021年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:王晓琳、姜 斌、阮新波、陈 谋、王 勤、刘 闯、张绍杰、陈 杰、李韪韬、朱永凯、唐超颖、黄旭珍、张 跃

2006年以来,随着大飞机、载人航天等航空航天重大专项研制攻坚任务的深入推进,以及机载系统向多电化、智能化、综合化方向发展,对电气自动化类专业创新型人才培养提出了新要求。本成果以培养具有“报国奋斗、追求卓越”精神的创新型人才为目标,立足航空航天精神引领、依托航空航天载体实践、面向航空航天行业需求培育,开展电气自动化类专业实践培养体系教学改革与实践,取得了显著成效。

一、面临问题

近年来,我国航空航天领域立足自主创新,依托信息技术,不断取得新突破,实现跨越式发展。“大飞机”“探月”“北斗导航”等国家重大工程的高度自动化、综合化,迫切需要工程技术人才具备强烈的责任意识、实践精神和优秀的创新能力,高校航空航天人才培养面临新的挑战。

电气自动化类专业课程涵盖了我校自动化、电气工程及其自动化、飞行器设计、飞行器制造、空间科学与技术等21个工科专业,既要面对人才培养的新要求,同时也要解决实践课程教学改革所长期面临的问题:

1.实践课程内容与国家航空航天重大需求联系不紧密,实践创新能力培养缺乏系统性;

2.实践资源形式单一,专业与学科、行业融合深度不够,难以有效发挥资源的支撑作用;

3.传统实践教学注重技能和知识点的传授,缺少“报国志”和“航空航天”精神的传承和熏陶。

为此,电气自动化类专业实践课程确立了以思想引领、培养学生实践创新能力为目标,突出航空航天特色、创新思政教育模式、创建新型实践课程培养体系,系统推进实践课程教学改革与实践。

二、建设内容

(一)创建多维递进的航空航天特色实践课程体系

精选航空航天工程案例融入实验设计环节,改变重验证、轻设计的实验教学定式。创设《航空电源技术》等5门科学实验探究课程,启发学生自主探索航空航天科学原理。

与航空航天类科研院所和企业深度协同,增设多种类型的专项实训、实践课程和项目,设立《导航定位与智慧生活》等7门专项研讨课和10余家企业项目式实习,全方位培养解决复杂工程问题的能力,激发创新意识。

融入航空电气系统、舰载机着舰控制等前沿科研成果,线上线下结合开设3类14门特色综合课程设计,培养创新思维。

增设创新创业导学课程,结合各类科创项目设立科创实训项目,建立科创竞赛和科创训练学分制,激发学生创新创业实践积极性,强化创新能力培养。

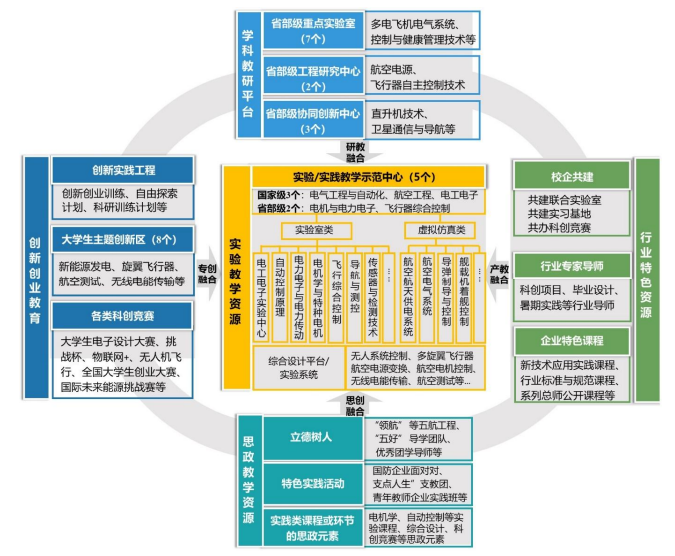

(二)建立多元融合、协调联动的综合实践资源

依托电气工程与自动化国家级实验教学示范中心等5个优质专业教学平台,专业教育与创新实践融合,构建涵盖“基础教学、专项仿真、科创实践”等系列化递进式的实验室和创新实践基地,建成了航空供电系统、飞行器综合控制、多电飞机供电管理与故障重构等实验室、仿真虚拟平台和创新实践基地。

依托工信部多电飞机电气系统等12个省部级重点实验室/工程研究中心/协同创新中心,积极推进科研与教学实践的深度融合,广泛开放科研项目和学科平台,创建航空特色大学生创新基地和旋翼飞行器等8个主题创新区。

以行业需求为牵引,深入推进产教融合,与航空工业、中船重工等国防单位共建校企协同育人平台和实践基地、共办科创赛事、共设企业课程、共立科创探索项目,创新资源整合和实践培养模式。

以行业问题为导向,在创新实践中融入思政教育,推行“主题探讨、专题应用、项目驱动、以赛促练”等实践培养方式,落实立德树人,实践育人。构建不同类型实践资源之间的协调联动,充分挖掘资源的运行效率和潜能,建成高效运管机制,师生全员参与,提升育人成效。

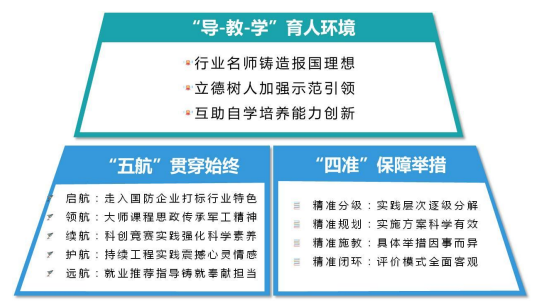

(三)构筑四准驱动的“导-教-学”实践育人环境

立足南航鲜明的航空航天精神,在实践人才培养过程中形成“精准分级、精准规划、精准施教、精准闭环”的四准举措,贯彻培养学生精益求精、追求卓越和勇于超越的“五航”实践育人形式。

深入航空航天企业,打造“三航记忆”、国防企业面对面、项目式工程实践实训等品牌活动,感受国防文化,传承军工精神,夯实教师队伍行业基础和工程化特色,树立学生报国梦想,铸就团队协作、攻坚克难、开拓创新的科学素养。

夯实行业对创新型人才培养的全方位引领根基,构建行业导学团队、督导团队、教师团队和学生团队的“导-教-学”深度融合方式。聘请火箭军研究院院士肖龙旭、航天科技集团包为民院士等20余位行业总师和知名校友担任兼职课程教师和企业导师,新设航空航天类大师“公开课”,打造师生行业实践能力提升的“启明工程”。

三、应用成效

本成果所建立的多维递进的实践课程体系、多元融合的实践能力培养机制和航空航天特色鲜明的育人环境,在提升教育教学水平和学生培养质量等方面成效显著,取得了良好的示范效应。

(一)人才培养质量突出,学生实践创新能力显著提升,社会认可度高。

毕业生质量高,70%左右学生进入航空、航天、新能源等国家战略性新兴领域单位,行业内涌现多位优秀杰出校友,如胡云中,航天科技集团一院战术武器事业部型号总设计师;李浩敏,中国商飞公司CR929-600副总设计师。成果覆盖面广,每年面向近4000名学生,每年组织实验实践项目320项,参加科创项目的学生人数占比超过50%,每年各类国际、国家级竞赛获奖人次均超过百人。高水平竞赛屡创佳绩,在“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“互联网+”大学生创业大赛等全国重要比赛中获得特等奖、金奖等8项。多次在航空航天领域竞赛中获最高奖,如“中航工业杯”“国际空中机器人大赛”等竞赛中获得特等奖及一等奖34项。

(二)专业建设一流特色鲜明,品牌及标杆效应突出。

自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术4个专业成功获批国家级一流专业建设点,其中前3个专业通过工程教育专业认证。自动化、电气工程及其自动化获批江苏省品牌专业、国防特色重点专业,自动化专业获批教育部卓越工程师教育培养计划。建设了一批具有航空航天国防特色的新型教材和线上线下一流课程,促进了理论与实践教学的密切联系,获批《电机学》《自动控制原理》《多电飞机供电管理与故障重构》《制导与控制系统》等4门国家级一流课程,完成《航空电机学》《航空航天供电系统》等8本国家级及省部级规划教材出版。深化资源共建模式,改革实验仪器设备共享资源管理机制,建设高水平实验室。

(三)校企合作深入密切,实践教学整合优化,资源丰富。

整合航空航天行业内优质资源,与中航工业、中国商飞等多个航空航天国防单位共建5个教学实验室、2个大学生创新基地、1个联合实验室(航空综合机电系统智能控制与健康管理)及20多个校企实习基地。与上海商飞公司合作成果转换“多电飞机供电管理与故障重构虚拟仿真实验项目”获批国家级虚拟仿真实验项目。新增国家级实验教学示范中心3个和“飞行器综合控制”江苏省实践教育中心(与中航工业南京机电液压工程研究中心联合共建)。聘请行业大师参与实验实践教学,创设科学实验探究、专项研讨等实验课程模式,学生培养效果显著。根据行业对人才培养的需求,自制综合性实验教学设备及教研结合实践平台32套,建成了虚拟仿真实验项目3项。

(四)高水平实践教学团队逐步形成,立德树人典范突出。

新增教育部教指委委员2人,王晓琳获评江苏教育人物“2018最美高校教师”、全国万名优秀创新创业导师、特等奖挑战杯优秀指导教师等荣誉称号。阮新波获2020年全国优秀科技工作者候选人。姜斌、刘闯等负责的课程组已建设多门国家级一流课程,并联合组建电气工程与自动化国家级实验教学示范中心。团队在全国高等学校青年教师电工课程教学竞赛、江苏省微课竞赛等省部级教学竞赛中获奖13项。联合创建“工信部高校自动化类专业课程思政创新联盟”,在校课程思政教学竞赛斩获一、二等奖多次,受到江苏省电视台的报道。

(五)教学成果服务社会,示范引领性强。

建成的多个省级和国家级虚拟仿真项目还服务于中国商用飞机公司、航空工业成都飞机工业公司等单位,近两年内使用人次超过了40000人,为C919等多种型号飞机研发及航空航天员工培训提供了平台支撑,也为国防科技大学、中国民航大学、南昌航空大学、中国民航飞行学院等高校人才培养提供了平台。接待来自哈尔滨工业大学、北京航空航天大学等国内40余所高校教师团队访问交流,多次承办和参加工信部自动化类专业课程思政联盟会议、控制类国家级教学团队联盟教学会议。我校在电气自动化类专业建设和实验实践创新体系建设方面的经验和成果广泛获得同行好评,如工程教育认证专家申功璋教授认为“以行业需求为牵引,丰富了实验实践教学的内涵和外延,强化了学生实践创新能力培养”;教育部电气类教指委主任胡敏强教授评价本单位在“多层次递进式实验实践教学体系内涵方面做出了开创性的工作,在国内同类本科专业的人才培养中处于先进水平,产生了重要的示范辐射作用和显著的社会影响”。