一、专业概况

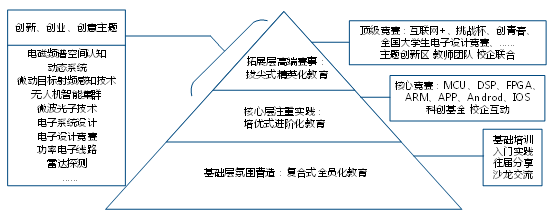

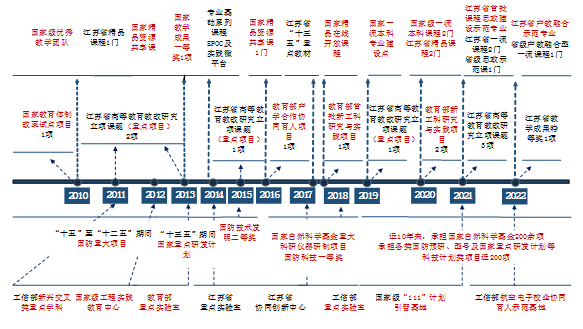

南京航空航天大学信息工程专业(080706)属于工科学科(08)电子信息类(0807),为服务航空、航天、民航和国防军工企业及江苏地方经济,培养“思想素养高、专业基础牢、综合素质优、创新意识强、发展潜力大”的信息工程领域的社会栋梁和工程英才。专业可追溯到建校初的上世纪50年代,前身为航空雷达、航空无线电通讯专业。本专业2006年获批江苏省品牌专业,2009年获批国家级特色专业,2011年入选教育部卓越工程师计划,2012年入选教育部专业综合改革项目、首批国家级工程实践教育中心建设点和江苏省重点专业类建设点。

图1.1 发展历程

专业积淀了鲜明的航空、航天与国防特色。在国家重点研发计划、国防重大项目等支持下,承担了高分辨率机载SAR、无人机频谱认知仪器等研制任务,成果用于JZ-8、Y-8等型号,获国家技术进步二等奖1项;国防科技一等奖等奖项6项。专业构建了由院士学者、教学名师领衔的国家级教学团队。近年来,获批了国家一流本科专业建设点、江苏省首批课程思政建设示范专业、江苏省产教融合示范专业,获得了国家级教学成果奖1项。建成了教育部电工电子实验中心等国家级平台、工业和信息化部校企协同育人示范基地、高等学校学科创新引智基地等省部级基地。专业开设以来,为我国“三航”和电子信息等领域输送了以嫦娥四号总师孙泽洲为代表的一批科技英才,以原信息产业部副部长吕新奎为代表的一批执政精英,以及6000余名高素质优秀中坚人才。

二、专业建设的创新举措、特色做法

(一)人才培养模式创新

强化思想引领,坚定理想信念。落实立德树人根本任务,将思想政治教育贯穿于学生教育管理服务全过程。邀请中国工程院院士贲德、中国青年五四奖章获得者潘时龙等专家开展“教授工作日”、信仰公开课等,引导学生传承红色基因,赓续红色血脉。丰富思想政治教育形式,以训促学、以学提能、以评促强,提升学生政治素养与能力水平。

搭建实践平台,提升育人实效。利用长期以来与研究所合作的优势,从生产实习、科创团队、联合毕设、科研协作四方面全面开展实践平台建设,建立校企联合实验室、产业园等,以合作科研成果丰富教学内容。鼓励学生积极参与“挑战杯”“互联网+”等双创竞赛,以赛促学、以赛促教、以赛促创,聚焦“四个面向”,不断提升学生的创新能力。

选树先进典型,发挥榜样力量。持续挖掘、培育国家级、省级先进人物,树立青年学子中的先锋模范,举办“慧通学长说”等典型事迹分享会,以榜样力量激发广大青年向先进看齐、向优秀学习的热情,形成强大正向能量。邀请优秀校友开展“创业校友母校行”“凤回巢”等品牌活动,发挥示范带动作用,引导学生树立正确世界观、人生观、价值观。

汇聚多方资源,形成育人合力。充分利用空天信息科技企业、研究院所、地方政府资源,促进教育链与产业链充分融合。共建教学队伍、优化教学内容,完善学生“校内导师+企业导师”的双导师配备机制。指导企业导师参与课程教材编撰、课程内容安排等,形成高质量的产学研一体化教学教材。组织学生走进科研院所、重点企业,树立正确择业观念。

(二)教学模式改革

创立“围绕三航主题、三层循序提升”的以赛促学培养机制。围绕雷达探测、电磁频谱空间认知、无人机智能集群等“三航”主题,创造出一套“基础层氛围营造、核心层注重实践、拓展层高端赛事”的创意、创新、创业培育体系。以赛促学,有效激发学生学习兴趣和潜能,着力提升学生工程意识、工程素质和实践能力,形成以学生为中心,以科研创新需求为导向,以高校育人为目标的高素质、创新型以赛促学培养机制。

与三航特色企业搭建校企联合的师资发展中心,形成产教融合育人的可持续发展机制。面向企业人才需求和南航培养要求,实施“青年教师教育培养计划”和“在职人员新技术培训实施计划”,推进师资人才培养队伍建设整体战略。建立师资发展中心,优化师资梯队结构发展。聘请企业专家作为行业导师和专业建设指导委员会委员,参与制定专业人才培养方案,落实社会责任教育、提升实践教学和专业建设条件,全方位地优化师资发展环境。

打造产学融合的校企协同育人联盟。依托校企合作的长效机制,拟继续开展与南京长江电子信息产业集团、中国航空无线电电子研究所、中国电子科技集团第十四研究所、中兴通讯股份有限公司等国家大型企事业单位的深度合作,推进人才培养与专业建设工作,共建校企合作实践/教育基地,构建产教融合一体化的创新人才持续培养机制。在资源共享、企业课程建设、项目式实习、学生竞赛、企业导师等方面开展全面长期合作,形成稳定的校企导师队伍、完备的校企互补教学实验条件和完善的实践学习体系。

(三)教学团队建设

1.师资队伍

面向新体制雷达、“空天地一体化”信息传输等国防战略需求,引培师资力量;关注本专业与光子、人工智能方向的交叉融合,引培复合人才;围绕机载雷达、航空通信、航天测控等特色方向,强化教师的军工项目背景。建成一支结构合理的师资队伍,含院士1人、长江学者1人,获评国家、省部级专家/人才工程51人次,28人具有1年以上企业经历。长期聘用企业导师32人。

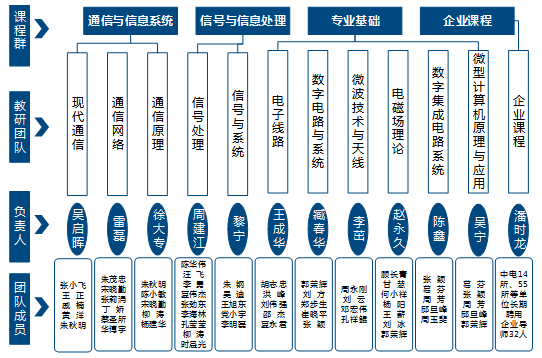

2.基层教学组织

构建了由教学指导委员会-专业-课程群-教研团队所构成的教学组织架构。课程群由教学名师或专家学者挂帅,形成现代通信、信号处理、电子线路等11支教研团队。围绕资源、激励、监督三重推动,初步建立了教研团队任务立项、激励等制度。定期开展教学研讨。结合党组织活动强化师德师风建设。发布《助教工作管理办法》,促进青年教师快速提升教学水平。制定《教学成果分计算办法》,作为教师年度考核、岗位评聘和职称评定的重要依据。基层教学组织建设中,涌现国家级优秀教学团队1个、国家级教学名师1人、江苏省教学名师2名。

图2.1 基层教学组织

(四)教学资源建设

1.实验室建设及管理

学院从经费投入、制度建设等方面采取了切实有效的措施,保障了本专业教学对教室、实验室及设备的基本需求。实验室采用信息化的管理平台,实现对实验室及相关设备使用的预约与查询。建有教学类实验室,包括雷达探测与成像实验室、阵列信号处理实验室、遥控遥测实验室、目标特征控制与识别实验室、现代通信实验室、EDA教学实验室等。在科研实验室建设方面,获批建设微波光子技术国家级重点实验室、电磁频谱空间认知动态系统工信部重点实验室。

图2.2 专业教学资源

2.实习实训基地建设

专业重视学生实践能力培养,依托校企合作的长效机制,已与南京长江电子信息产业集团共同建成国家级工程实践教育中心,与中航工业上电所、14所等国家大型企事业单位合作,共建校企合作实践/教育基地30个。在师资培训、资源共享、企业课程建设、项目式实习、学生竞赛、校企导师等方面开展了全面长期合作,形成了稳定的校企导师队伍、完备的校企互补教学实验条件和完善的实践学习体系。

3.专业建设经费

每年投入教学组建设经费312万元,主要用于师资培训费、助研津贴和教研学术出版等方面。经费使用向教学一线教师的培养、人才引育等方面倾斜。结合经费实际情况,投入力度逐步加大,增加教师发展专项经费,强化学科建设资金支撑。

4.社会资源的利用

专业长期坚持以培养卓越工程人才为目标,以工程教育专业认证标准为指导,面向空天信息行业需求开展产教融合人才培养工作。与南京长江电子信息产业集团有限公司、中国航空无线电电子研究所、中兴通讯股份有限公司等20余家空天背景国家大中型院企单位、战略企业开展人才培养与专业建设工作,构建了产教融合一体化的创新人才持续培养机制。与企业合作建设了TI-DSP、ALTERA-FPGA、DIGILENT-数模混合翻转课堂等多个专业特色共享实验室。TI公司先后向实验室捐赠教学设备和教学软件,价值440多万元,形成了校内外相互合作、促进与补充的良好格局。

专业的培养计划包含大量的企业课程和工程实践课程,学时占总学时的35.8%。聘请企业优秀工程师为产业教授讲授课程,形成了企业“认知实习-生产实习-工程实践-毕业设计”贯穿四年本科学习的企业实习体系,协作模式包括而不限于课程开发、校内实训、基地共建、企业实习、项目实习、创新创业等。

三、专业建设成效

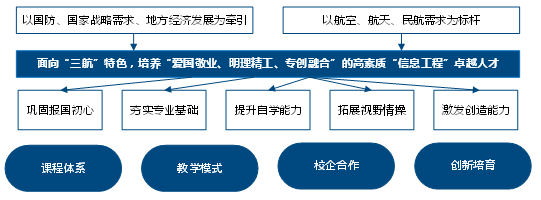

(一)打造“科教融合、产学融合、专创融合”的人才培养体系

立足本专业的航空、航天、民航(简称“三航”)背景,始终坚持“以本为本”,依据新工科要求,持续提升本科教学质量。

图3.1 改革举措

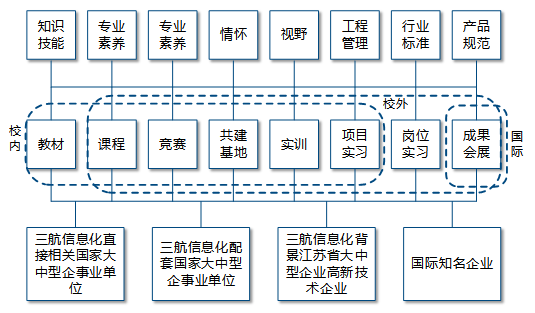

重视校企合作,开展深度产学融合。与中航工业615所,中国电科28所、14所等一批“三航”特色国防企业强强联合,建设了一套“分类实施、优势互补、全面覆盖”的“立体化”协同育人体系。

图3.2 校企协同育人

共建国家级工程实践教育中心1个、校企合作教育基地12个,合作中航工业“慧聚航电”等校企协同育人项目多项,本专业学生受益面达100%。

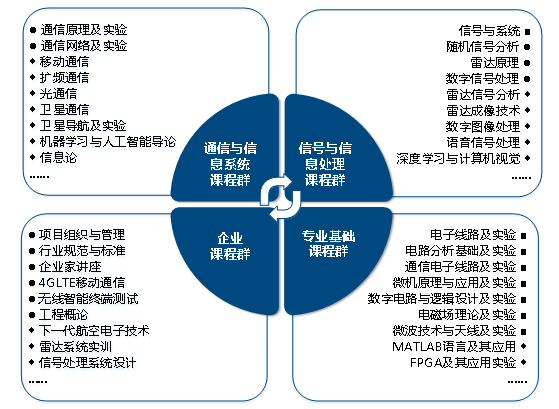

(二)建设“融汇三航特色、提升两性一度”的课程体系

建设了信号与信息处理、通信工程、专业基础和企业课程群,设置科学探究课、前沿实验课、信息化与人工智能交叉课程、互联网+等实践课程、项目组织等企业课程。强化《雷达原理》等专业课程内容的“三航”、国防背景,增加“挑战度”;强调“三航”复杂工程问题解决能力培养,提升“高阶性”;通过国防特色课程内容反映前沿性、时代性,提升“创新性”。通过全员协力,将机载雷达等方面的国防军工实际故事融入课程思政。

图3.3 课程体系

图3.4 思政工作

专业获批教育部首批新工科研究与实践项目1项,主持教育部及省级教改项目21项。建有国家精品课程1门,江苏省优秀课程群1个、精品课程3门。2000年以来获国家教学成果一等奖1项、江苏省教学成果奖12项,出版各类教材49部。

(三)推行“突出自主研学、强调过程考核”的教学模式

建设了专业基础课程群的理论SPOC和实践微平台,全面改革教学方法,强化教师引导,增加过程考核比重,形成了突出自主学习的新型教学模式,增强教学互动性、探究性和个性化,助力课程发展为金课。

图3.5 教学模式

专业建有国家精品资源共享课1门、国家精品在线开放课1门、江苏省精品在线开放课程1门。2017年,该教学模式获江苏省教学成果二等奖。

(四)创立“围绕三航主题、三层循序提升”的以赛促学培养机制

围绕雷达探测、电磁频谱空间认知、无人机智能集群等“三航”主题,创造出一套“基础层氛围营造、核心层注重实践、拓展层高端赛事”的创意、创新、创业培育体系。以赛促学,有效激发学生学习兴趣和潜能。

图3.6 大赛培育

本专业70%的学生得到该机制的培育,近3年来获得包括“互联网+”金奖、“挑战杯”特等奖在内的本科生竞赛国家级奖项23项。