一、专业概况

物联网工程专业是全国首批(2010年)设立的31个物联网工程专业之一,由南京航空航天大学整合校内优质资源,打造具有“航空、航天和民航”特色的物联网研究和教育平台,同时助推蓬勃发展的地方物联网产业,着重物联网关键技术的研究与设计,服务物联网产业的高端市场。该专业为工业和信息化部重点专业(全校8个重点专业之一),入选教育部卓越工程培养计划,是江苏省重点专业类建设点、江苏省卓越工程师教育培养计划2.0专业建设点和国家级一流本科专业建设点。

专业授予工学学士学位,学制四年。最早一届学生于2015年毕业。现有教师23人,其中专任教师18人,外聘教师5人,教师中博士学位率为96%。目前在校人数237人,其中,大一59人,大二55人,大三62人,大四61人。近三年来,2021年毕业生共66人,其中升学20人,占比29%;2022年毕业生共79人,其中升学36人,占比46%;2023年毕业生共66人,其中升学32人,占比49%。

专业依托计算机学院计算机科学与技术和软件工程两个一级学科,旨在培养具有物联网关键技术(例如大数据处理、嵌入式系统、人工智能、云计算、数据挖掘等)开发能力、物联网应用项目组织和实施能力,并在创新和创业意识、竞争和团队精神以及外语运用能力等方面具有良好素养,能适应技术进步和社会需求变化,为我国工业化和信息化融合、为信息产业服务的高层次、高素质的复合型和创新型技术人才。

专业于2021年1月通过工程教育认证,认证结论为:通过认证,有效期6年,认证结论有效期从2021年1月至2026年12月。

二、专业建设的创新举措、特色做法

专业面向国内一流本科专业建设目标,围绕“系统能力、创新精神、国际视野”的专业人才培养目标,坚持立德树人,从优化课程体系、变革实践教学模式、坚持质量管控等角度开展专业建设。

(一)以物联网系统能力培养为中心的课程体系

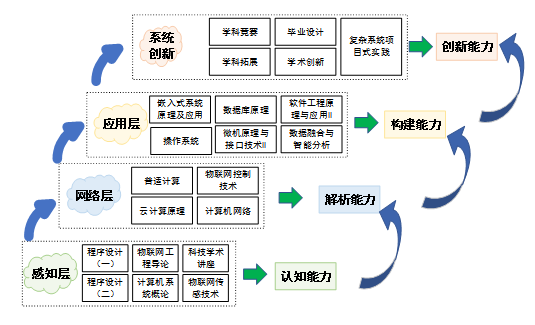

围绕“系统能力”这一核心培养目标,通过国家战略分析,行业分析、前沿跟踪以及企业调研等多种形式,跟踪物联网行业的迫切需求,总结凝练关于物联网系统能力的核心诉求。针对这些诉求,我们将其体现在人才培养目标中,用以指导毕业要求。针对物联网系统能力的培养过程,围绕物联网系统的整体性、关联性、层次性、动态性和开放性等特征,本专业建设形成了“系统认知→系统解析→系统构建→系统创新”的四层次递进式课程体系(图1)。

图1 围绕物联网系统能力培养的递进式课程体系

感知层开设程序设计、物联网导论等课程,建立起学生对物联网工程的概念;网络层开设计算机网络、普适计算等课程,训练学生解析能力;应用层开设操作系统、数据融合与智能分析等课程,进一步增强学生系统构建能力;创新层通过课程综合设计、复杂系统项目式训练、毕业设计等培养学生的系统创新能力。全程贯穿物联网系统能力培养并结合教授月导航、学术导师制等育人机制帮助学生建立系统观,实现物联网系统能力培养。

(二)产学研深度融合的实践教学模式

根据行业需求,基于需求牵引、产出导向的反向设计原则,物联网工程专业实践教学体系设计按照人文社会实践类、数学与自然科学实践类、基本工程实践类和综合实践类分类构建。人文社会实践类侧重通过走访、调研等各类实践活动培养学生的人文精神。其中包括职业生涯规划、社会实践、创新创业等实践活动。数学与自然科学实践类侧重通过复盘发现自然科学现象的过程,侧重培养学生严谨的实验科学思维与创新源于实践的方法论。基本工程实践类侧重通过基础专业技能培养实践等环节,为综合实践奠定基础。综合实践类侧重通过课程设计、生产实习、创新实践、毕业设计等,并通过和企业合作,进一步培养学生认识、了解产业实际,能综合运用理论、解决工程实际问题的能力与创新意识。在综合实践类实践教学体系中,面向行业需求在企业中开展认知实习、工程实训、生产实习及毕业设计。

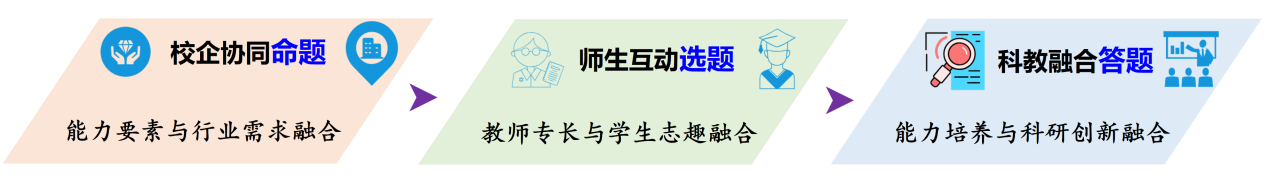

图2 产学研深度融合的系统能力培养实践模式

以培养学生信息技术应用创新能力为核心,依托“政府、高校、企业”三方联动,实现“教学、科研、生产”三链融合。校企共同打造协同育人平台/基地,汇聚“校企科教师生”等多元要素,通过教师到企业工程实践等方式建立校企导师合作互信,推动形成“校企协同命题、师生互动选题、科教融合答题”的实践模式,使企业深度参与到“行业认知、科创实践、工程实训、项目实习、毕业设计”等实践能力培养的实践环节中,覆盖学生培养全程。

(三)持续改进的专业人才培养质量保障体系

建立了面向专业人才培养全周期的跟踪评价与持续改进机制(图3),形成了以学院党委书记、院长负责的人才培养工作机制,明确各培养环节的任务与责任主体,对各培养环节进行质量监测,并开展持续改进。

图3 人才培养质量保障体系

在课程建设机制方面,按照“产出导向”的工程教育认证理念,完善了课程质量评价、学分认定、毕业要求达成情况评价、学业跟踪与预警帮扶、毕业生跟踪与社会评价,以课程组建设为主体,以课程质量评价为基础,形成了“质量导向”的工作量核算、任课资格管理与督导评价机制。

在人才培养方案的迭代优化方面,根据行业需求变化,快速感知、主动响应,基于“培养目标、毕业要求、课程体系、支撑平台”四个关键要素交叉反馈,开展人才培养方案持续迭代。以学生为中心,基于培养目标与培养质量反馈,形成了可持续改进的人才培养方案闭环运行机制,助推人才培养方案持续迭代。

在课程质量的监督方面,落实课程评价反馈制度,形成教学质量监督机制,采用多种形式开展教学督导和学生评教,利用信息技术对评教内容进行分析,促进教师对课程内容进行持续改进。加强对课程目标、考试/考核合理性、考试/考核的内容与课程目标的匹配程度等的审核评估,强化评价依据与产出目标的明确对应关系。

三、专业建设成效

(一)专业建设与发展成效

专业先后入选江苏省高等学校重点专业、工业和信息化部重点专业、江苏省卓越工程师教育培养计划、江苏省卓越工程师教育培养计划2.0专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划、国家级一流本科专业建设点,建有物联网工程国家级工程实践教育中心、工业和信息化部物联网技术与安全实验教学示范中心、江苏省物联网工程实验教育示范中心。专业于2021年通过工程教育专业认证,有效期六年,并在2024年通过中期审核评估。

(二)教学资源建设成效

在课程资源建设方面,以物联网系统能力培养为目标,依托江苏省高校“物联网与控制技术”重点实验室的资源优势,构筑了物联网感知、组网、通信、控制、应用相融合的课程体系,结合工业互联网等领域的应用需求,实现物联网系统的系统性教学。《嵌入式原理及应用》课程先后入选江苏省一流本科课程(2021)和国家级一流本课程(2022)。

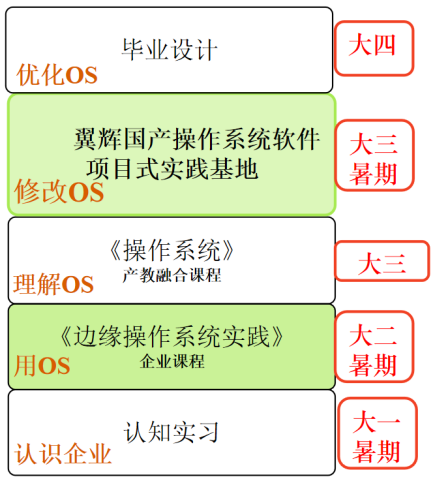

图4 产教融合培养案例

联合国内物联网企业,建设产教融合课程和实践基地。与翼辉信息技术有限公司联合建设了校企协同的实践培养方案。学生在大一暑期赴企业开展认知实习、大二暑期在学校修读企业课程《边缘操作系统》、大三修读产教融合课程《操作系统》、大三暑期进入企业项目式实习基地实习、大四完成企业毕设(图4)。通过与企业的联合培养,打通采集、传输、存储、管理、分析、应用的数据全生命周期,面向物联网产业需求培养物联网大数据技术特色人才,满足了国防企业相关岗位的用人需求。

(三)学生系统能力培养成效

本专业将创新创业教育融入教学内容,针对学科专业类型特点进行科学规划与系统设计,实现创新创业教育目标在素质教育、专业课程、教学评价等方面的有效融合。

表1 本科生发表顶级论文及代表性竞赛获奖情况

序号 | 项目名称 | 时间 | 等级 |

第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2021 | 金奖 | |

中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛(个人) | 2021 | 一等奖 | |

第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 2021 | 银奖 | |

第十届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 2021 | 一等奖 | |

5 | 第47届ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 2022 | 银奖 |

6 | 第十一届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 2022 | 一等奖 |

7 | CCSP大学生计算机系统与程序设计竞赛 | 2022 | 金奖 |

图5 中国科学报报道我院一流本科人才培养实践探索案例

面向物联网工程学习全过程,本专业鼓励学生组建创新实践团队,培养学生团队合作和协调能力。通过创新学分等激励机制,鼓励学生参加诸如“互联网+”大学生创新创业大赛、挑战杯、ICPC、中国软件杯、CCFCCSP等各类学科竞赛。基于校企协同人才培养模式,学生专业水平持续提升,每年有超过30%的学生获各类省部级及以上竞赛奖,如表4,持续发表高水平学术论文。指导学生参加各类竞赛获奖成果丰硕,包括中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“中国软件杯”大学生软件设计大赛全国赛一等奖;大学生计算机系统与程序设计竞赛金奖;中国高校计算机大赛一等奖;全国大学生信息安全竞赛一等奖;ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲金奖等。基于校企协同育人实践形成学术论文、软件著作权、专利等成果40项以上。如图5所示,本专业人才培养方式受到《中国科学报》等媒体报道。