获奖等级:江苏省高等教育教学成果二等奖

获奖时间:2021年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:陈 兵、李 鑫、孙 涵、黄圣君、赵蕴龙、江爱华、刘 哲、易 洋、王立松、皮德常、马维华

一、成果形成的背景

计算机技术是第四次工业革命(工业4.0)时代的核心支撑技术,是传统行业升级改造的直接技术依赖;同时,计算机技术迭代极为迅速,“云大物智移”等新概念、新技术持续涌现。在航空航天等关键核心技术领域,基于计算机技术的各类大系统愈发复杂,迫切需要能够解决复杂大系统问题的专业人才;其中,计算机系统能力是计算机类专业人才解决计算机行业复杂工程问题、开展技术创新的核心能力。计算机系统能力是指围绕计算机系统的整体性、关联性、层次性、动态性和开放性等特征,能够认知计算机系统、解析计算机系统、构建计算机系统,进而进行计算机系统创新的能力。然而,现有的计算机类专业人才培养方案往往滞后于计算机行业需求的变化,一定程度上制约了学生适应计算机行业快速发展的效率;存在以下教学问题需要解决:

1.培养方案适应行业需求变化的实时性尚有欠缺;

2.知识体系蕴含技术前沿发展的完备性仍显不足;

3.实践模式体现应用场景创新的融合度有待加强。

二、成果形成的过程

成果完成人自2010年开始探索计算机类专业人才计算机系统能力培养改革,通过广泛调查、分析计算机行业需求,准确认识到行业企业对计算机系统能力的这一核心诉求,树立了“系统能力、创新精神、国际视野”的培养目标,结合计算机技术发展与计算机类专业人才培养状况,提出了“需求牵引、持续迭代”的总体改革思路,探索计算机系统能力培养的改革优化。以工程教育专业认证为抓手,以卓越工程人才培养为基本目标,以校企深度协同为基本举措,以学术创新为特色,全面构建计算机系统能力培养体系。

2010年:基于对计算机行业企业的广泛调查、分析,发现了行业企业对计算机卓越工程人才的迫切需求,同时指出了计算机系统能力是卓越工程人才的核心能力。据此,引入工程教育专业认证理念,启动卓越工程师计划培养,优化人才培养规范及管理水平,着手修订计算机类专业人才培养方案,使其持续适应计算机行业发展需求。由此,设置物联网工程专业、开设“计算机软件培优班”、启动本科生“科创”计划,全面开始计算机系统能力培养模式研究与探索。

2011年:以物联网工程专业设置为契机,将其作为专业建设试点,依托“物联网工程特色专业建设研究与实践”江苏省教改项目,加强校企协同人才培养,获批建设“物联网技术工程训练中心”江苏省实验教学示范中心。

2012年:继续以物联网工程专业建设为试点,在江苏省实验教学示范中心的基础上,联合新联电子获批建设“物联网工程”国家级工程实践教育中心,获批建设“物联网技术与安全”工信部实验教学示范中心,物联网工程专业入选教育部卓越工程师计划、江苏省苏省卓越工程师教育培养计划。同时,所有计算机类各专业全部入选江苏省卓越工程师教育培养计划。同年,启动青年教师企业实践计划,选派青年教师赴企业开展工程实践,主动跟踪计算机行业需求变化,将计算机行业需求引入系统能力培养过程中,开展需求牵引的企业项目式实习实训,构建了“企业项目式”实习模式的雏形,并于2018年正式启动“企业项目式”实习计划。经过前两年的建设探索,自2012年开始,学生竞赛成绩显著提升,奖项水平高、获奖学生多,包括“中国软件杯”大学生软件设计大赛特等奖、国际大学生程序设计竞赛中国区邀请赛金奖、CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛金奖等。

2013年:以物联网工程专业建设经验为出发点,深入改革计算机系统能力培养课程体系;依托“面向培养计算思维的工科院校大学计算机课程教学改革与实践”(2013年)、“经典计算思维与先进软件技术相结合的大学计算机课程建设”(2014年)、“高等学校计算机系统能力培养研究项目”教育部教改项目(2015年)、“瞄准复杂工程问题,面向系统能力培养,计算机类核心课程与实践体系构建”(2016年)、“计算机系统能力在线虚拟实验”(2016年)、“计算机类专业认证与评估体系研究”(2017年)、“新工科计算机类专业系统能力培养的改革与实践”(2017年)等教育部、江苏省教学改革研究项目,全面优化计算机系统能力培养课程体系。由此孵化出“计算机系统能力培养课程教学团队”等国家级、省部级教学团队3个、国家级一流课程2门、国家级规划教材3部、省部级规划教材6部、1项实验教学平台获全国实验教学仪器创新大赛二等奖。

2014-2017年:计算机科学与技术专业于2014年首次通过中国工程教育认证,是学校首个通过工程教育认证的专业。2015年,启动“学术导师制”培养模式,引导优秀学生开展科研创新。学术导师制激发了优秀本科生发表高水平论文,屡次站在国际会议的演讲台上,相关现象得到《中国科学报》《南京日报》等媒体的报道。2017年,计算机科学与技术专业再次通过中国工程教育认证,信息安全专业首次通过中国工程教育认证;其中,信息安全专业是全国首个通过认证的信息安全专业。由此,形成了“需求牵引、持续迭代”的计算机系统能力培养模式。

成果实践期间,软件工程专业和物联网工程专业通过中国工程教育认证,是全国首批采用线上方式进行现场考查的专业。至此,学校全部4个计算机类专业全部通过工程教育专业认证。同时,计算机科学与技术、软件工程两个专业获批国家级一流本科专业建设点,获批建设教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地、工业和信息化部校企协同育人示范基地。

三、成果的主要内容

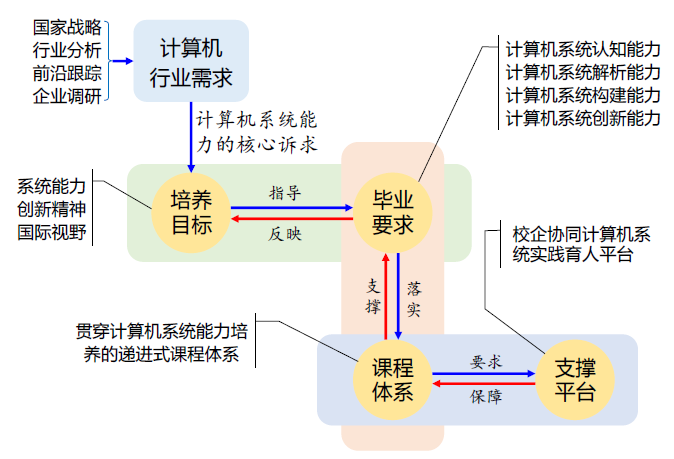

(一)需求牵引的计算机系统能力培养方案迭代机制

以计算机行业需求为出发点,紧扣行业对计算机系统能力的核心诉求,根据需求牵引的总体原则,形成以计算机系统能力为核心的专业人才培养目标,指导层次化系统能力毕业要求的制定,并通过课程体系予以落实,配套建设支撑平台,形成“培养目标-毕业要求-课程体系-支撑平台”的持续迭代链(图1),实现“目标驱动、课程支撑”的计算机系统能力培养闭环反馈,保障培养方案的持续迭代优化。

图1 需求牵引的计算机系统能力培养方案迭代机制

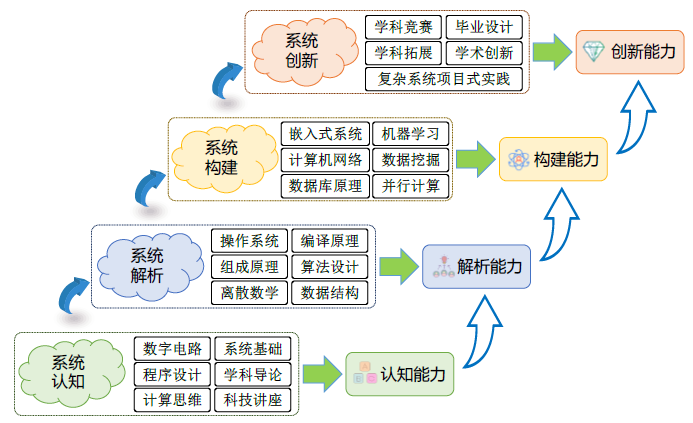

(二)贯穿计算机系统能力培养的递进式课程体系

针对计算机系统能力的培养过程,围绕计算机系统的整体性、关联性、层次性、动态性和开放性等特征,建设形成了“系统认知→系统解析→系统构建→系统创新”的四层次递进式课程体系(图2),全程贯穿计算机系统能力培养,并结合教授月导航、学术导师制等育人机制帮助学生建立系统观,实现计算机系统能力培养。

图2 贯穿计算机系统能力培养的递进式课程体

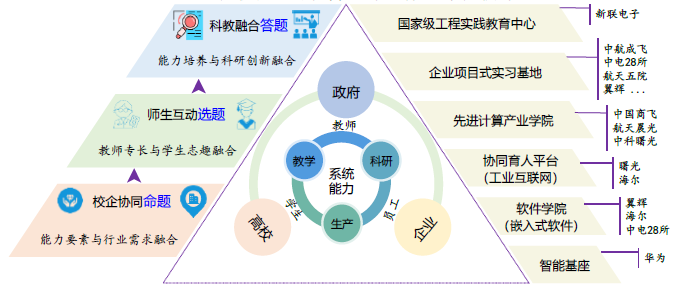

(三)产学研深度融合的计算机系统能力培养实践模式

依托“政府、高校、企业”三方联动,搭建校企协同实践育人平台,建成国家级工程实践教育中心、教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地、工信部校企协同育人示范基地、先进计算产业学院、项目式实习基地等;以能力要素与行业需求融合优化命题环节(校企协同命题)、以教师专长与学生志趣融合优化选题环节(师生互动选题)、以能力培养与科研创新融合优化答题环节(科教融合答题),构筑“教学链、科研链、生产链”三链融合的实践方式,实现“学生、教师、员工”三位一体”的全面发展,形成“三方联动、三链融合、三位一体”的计算机系统能力培养实践新模式(图3)。

“三方联动、三链融合、三位一体”的实践模式

图3 产学研深度融合的计算机系统能力培养实践模式

四、成果达成的手段

(一)快速感知、主动响应,持续迭代专业人才培养方案

定期开展国防企业面对面活动、走进企业开展调研、组织校友回访交流、分析国家科技战略与技术前沿,快速感知计算机行业变化,确立了企业对计算机类工程人才在计算机系统能力上的核心诉求。据此,主动响应计算机行业工程人才需求,提出了“系统能力、创新精神、国际视野”的人才培养目标,明确了以计算机系统能力达成为主体的毕业要求,制定了系统能力贯穿的递进式课程体系。引入工程教育专业认证理念,纳入计算机行业要素,逐步规范课程教学过程与评价模式,每年修订专业人才培养方案,持续修订40余门课程的教学大纲。推行本科生科创计划,引入30余家企业参与到低年级本科生的系统能力培养过程中,学生覆盖率超过70%。启动“卓越计划”,组建卓越工程师班,通过认知实践、企业实训、项目实习等课程丰富卓越计划人才培养方案。

(二)系统贯穿、逐层递进,变革系统能力培养课程体系

提出“认知→解析→构建→创新”的计算机系统能力递进式形成机制,修订40余门课程的教学目标,明确课程系统能力培养定位,实现系统能力培养贯穿于课程始终。依托院士问天讲坛、教授月导航、新生研讨课等方式帮助学生完成系统认知,激发学生系统创新志趣。引入现代化教学手段,革新12门核心课程内容,夯实系统解析能力;例如,嵌入式系统课程载体从单片机发展到ARM架构,并根据ARM架构的行业应用情况更新课程知识载体,并同步更新教材、实验平台。呼应智能化、数据化、移动化等行业需求,新增云计算与物联网等8个培养通道,新设云计算原理等10门课程,满足多样化的系统构建培养要求。启动学术导师制,通过指导学科竞赛、科研创新等方式引导学生形成系统创新能力。

(三)项目驱动,多元融合,创建校企深度协作实践模式

以协同育人平台为载体,汇聚“校企师生科教”等多元要素,开展需求牵引的项目式实践。联合重要行业企业,深度共建校企协同育人平台,包括国家级工程实践教育示范中心(新联电子--物联网)、教育部智能基座协同育人基地(华为--云、鲲鹏、昇腾)、工信部校企协同育人示范基地(成飞--智能制造)、项目式实习基地10个(中航成飞、航天五院等)、校企协同育人平台2个(海尔--工业互联网,曙光--先进计算)、产业学院(先进计算--中国商飞、航天晨光、中科曙光)、软件学院(嵌入式软件--中电28所、翼辉、海尔)。选派青年教师赴国防企业开展工程实践、跟踪行业需求,开展“石榴成长交流会”“实验室开放日”等活动引导师生深度交流,依托校企双导师科研平台及团队开展实践创新,形成“校企协同命题、师生互动选题、科教融合答题”的实践方式。

五、成果的应用示范

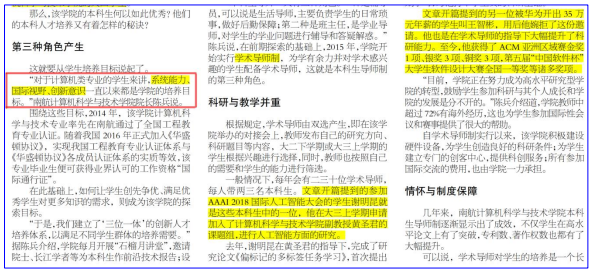

(一)提升了学生的计算机系统创新能力,毕业生受用人单位好评

学生解决计算机领域复杂系统问题的能力显著提升,能力水平得到计算机行业企业高度认可,计算机类专业本科毕业生平均薪资水平位居全校第一。成果实施以来,本科生多次发表国际顶级会议论文,学生每年在各类重要竞赛中获奖200余人次,包括多届ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛金奖、“中国软件杯”大学生软件设计大赛最高奖项。本科人才培养方式得到《中国科学报》《南京日报》等媒体报道。

图4 本科人才培养受关注

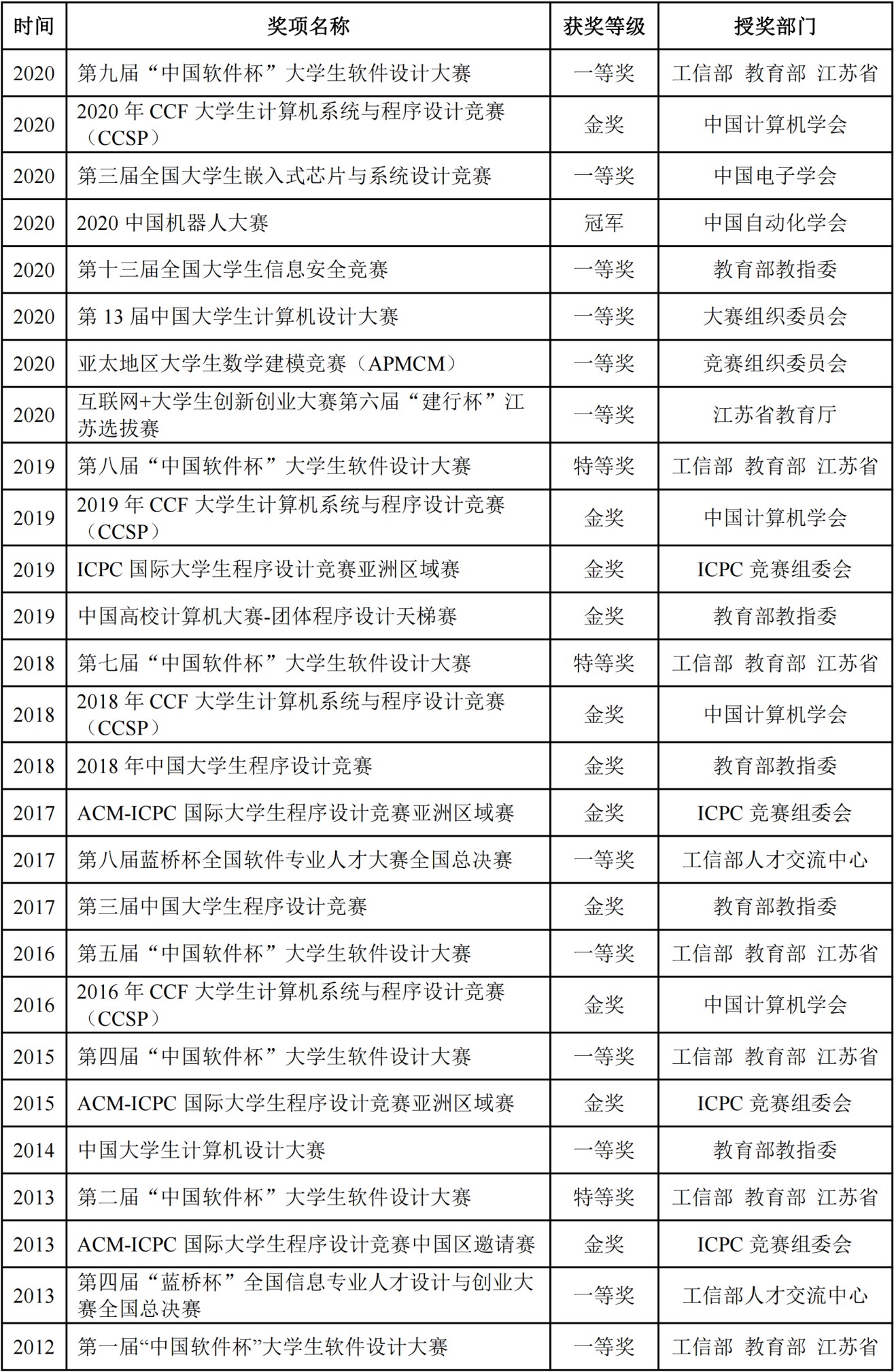

表1 部分本科生参加竞赛获奖情况

(二)专业建设与发展成果显著,办学水平显著提升

1.成果实施以来,积极推进成果完成单位计算机类专业建设。目前,计算机类专业全部纳入江苏省卓越工程师教育培养计划、全部通过工程教育认证;计算机科学与技术、软件工程专业入选国家级一流本科专业建设点。

图5 中国工程教育认证证书

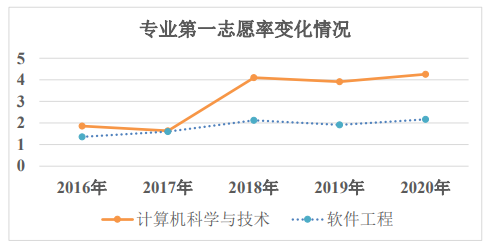

依托专业建设的成效,计算机科学与技术第一志愿率超过400%,软件工程第一志愿率超过200%。

图6 近年专业第一志愿率

2.助力产出高质量教学资源。基于教师科研成果积累与校企合作基础积极探索教育教学改革,承担教育部、江苏省组织的教学教改研究项目十余项,培育国家级、省部级教学团队3个,孵化国家级一流课程2门,出版国家级规划教材4部、省部级规划教材6部,自研的嵌入式系统实验开发平台获2018年度全国高校教师自制实验仪器大赛二等奖。

(三)成果在全国交流推广,辐射范围广、示范性强,得到同行认可

成果主要完成人通过编写培养方案、作大会报告、举办会议等方式与同行交流、推广本成果,得到同行好评。

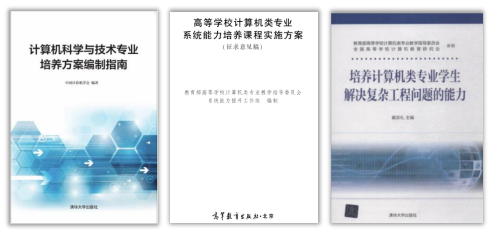

为全国性计算机类专业培养方案做出贡献。主要完成人作为核心骨干参与制定了全国性计算机类专业培养方案,纳入南航方案,被众多高校参考引用,包括中国计算机学会编著的《计算机科学与技术专业培养方案编制指南》、计算机类教指委系统能力提升工作组编制的《高等学校计算机类专业系统能力培养课程实施方案(征求意见稿)》、计算机类教指委与全国高等学校计算机教育研究会联合研制的《培养计算机类专业学生解决复杂工程问题能力》。

图8 参编的全国像专业人才培养方案

承办全国性计算机类专业教育大会。基于本成果在同行中的影响,成果完成单位被推选承办全国性计算机类专业教育大会,包括中国高校计算机教育大会、CCF未来计算机教育峰会、中国软件产业人才培养高峰论坛。成果完成单位作为中国计算机学会南京分部主席单位、江苏省计算机学会教育专委会主任单位,持续举办计算机类专业教育会议,研讨并推广本成果。

图9 承办全国性教学会议

交流推广、同行好评。成果主要完成人多次受邀在全国性计算机教育会议上作报告,扩大了本成果的影响,得到同行好评。