获奖等级:江苏省高等教育教学成果一等奖

获奖时间:2021年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:宋迎东、张天宏、孙志刚、于 兵、崔海涛、毛军逵、王霄、王中叶、谭慧俊、徐惊雷、张靖周、黄金泉

航空发动机是国之重器,习近平总书记指示:坚持国家利益志上,实现从“测绘仿制”向“自主创新”的战略转变。我们将人才培养目标融入国家战略,聚焦“价值理念塑造、课程体系创新、实践模式构建”关键问题,开展了人才培养改革与实践。

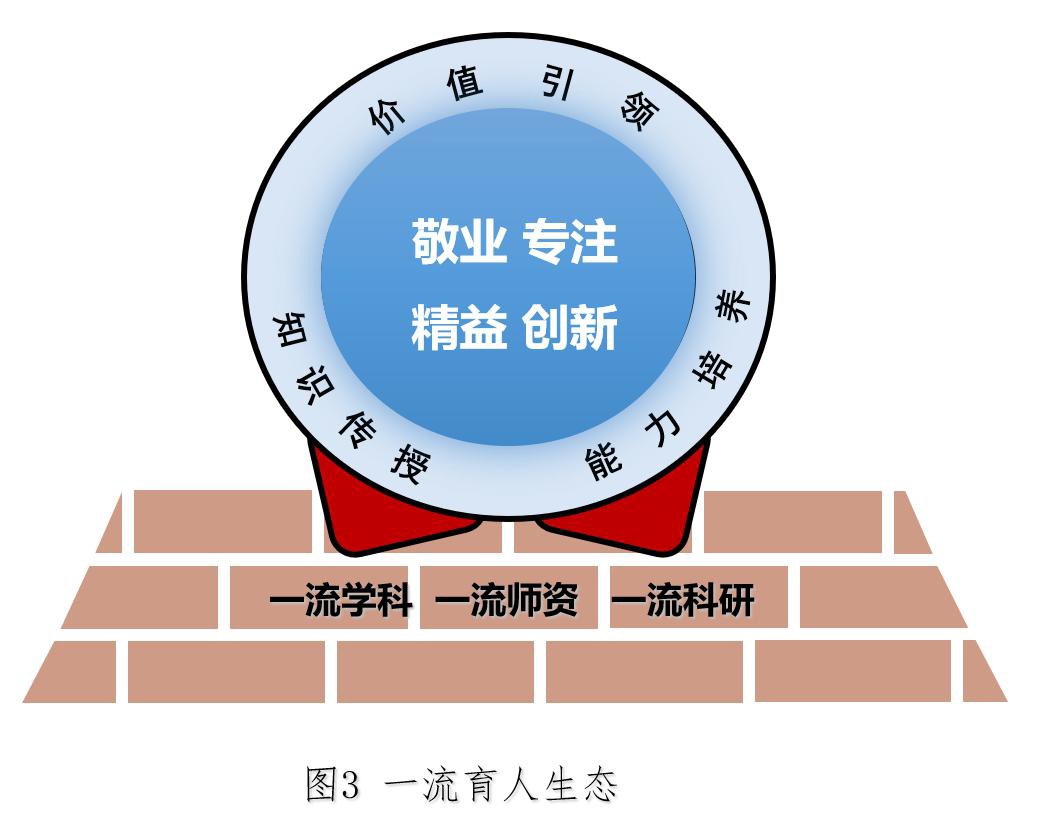

以“一流学科、平台、师资及科研”为支撑,深耕价值引领、知识传授和能力培养。以“敬业、专注、精益、创新”为灵魂,营造航空报国的育人生态;以“系统性、多科性、创新性、实践性”为主线,打造导向自主创新的一流课程体系;以提升创新实践能力为目的,革新实践模式。构建了“全域沉浸、全程贯通、多元协同、深度融合”人才培养新范式,造就一批具有“家国情怀”和“创新能力”的工程英才和社会栋梁。

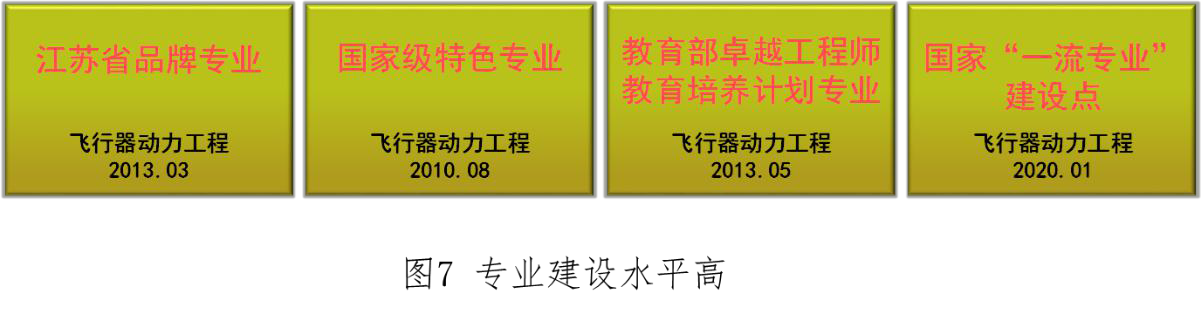

上述改革与实践显著提升了人才培养质量,本专业的育人生态持续改善,学生获全国“互联网+”和“挑战杯”大赛金奖5项、国际空中机器人大赛全球总冠军、小平科技创新团队等荣誉;超过60%毕业生主动进入国防单位,成为行业中流砥柱,中国航发领军人才中,本专业毕业生比例高达37.9%(全国第一)。一大批杰出校友成为在校生的楷模,并为多元协同育人等提供了重要支持。本专业入选首批国家级一流专业、江苏省品牌专业,学院党委入选教育部全国党建工作标杆院系。多次在航空航天类教指委专业建设研讨会等介绍经验,在相关院校推广应用,成果示范引领作用凸显。

航空发动机是国之重器,技术难度大,研制周期近20年,是制约我国航空装备发展的瓶颈。

2011年,胡锦涛总书记亲自关心,成立以两院院士为主体的专家组,调研航空发动机发展的问题和对策。南航作为国内规模最大、成效最显著的航空发动机专业人才培养基地,汇报了《对我国航空发动机发展的若干思考》。十八大以来,习近平总书记多次批示指示:坚持国家利益至上,实现航空发动机从“测绘仿制”向“自主创新”的战略转变。这进一步指明了新时代航空发动机人才培养改革的方向——践行航空报国,培养具有家国情怀和创新能力的工程英才。

我们将人才培养目标融入国家战略,凝练出面向航空发动机自主创新型人才培养体系改革亟待解决的3个教学问题。

1.航空发动机是“国之重器”,是西方对我国严密封锁的“卡脖子”装备,其研制周期长,美国三代机发动机研制周期为12年,而我国在“测绘仿制”基础上研制成功的同类型发动机则长达18年。因此,航空发动机的研制成功,需要一大批信念坚定的专业技术人员十几年如一日的坚守!新的历史时期、新的社会环境,如何润养学生“敬业、专注、精益、创新”的航空报国精神,塑造崇高价值理念,成为人才培养中亟待解决的首要问题。

2.航空发动机被称为“现代工业皇冠上的明珠”,是新手难以进入的技术领域,能够完全自主研制的国家仅美、俄、英、法。国家“两机专项”的实施,要求实现航空发动机从“测绘仿制”向“自主创新设计”的重大战略转变,这对培养创新型人才提出了迫切的需求,如何打造导向自主创新的课程体系,培养学生“系统性思维、多科性知识、创新意识和实践能力”的卓越素养,成为本专业人才培养中必须解决的重大问题。

3.航空发动机是高温、高压、高速旋转的热力机械,由几万个零件组成,结构极其复杂,开展自主设计需要具备解决复杂系统工程问题的能力,而实践实训对培养上述能力尤为重要,受安全、场地、师资、国际环境等制约,国内航空高校的培养条件远远不能满足需求,如何转变实践实训模式,加速提升学生的创新实践能力,是成为本专业人才培养中亟待解决的重要问题。

我们面向国家战略升级人才培养目标并创新培养模式,构筑育人生态,优化课程体系,革新实践模式,有力支撑了航空发动机自主创新型人才培养。

(一)以“敬业、专注、精益、创新”为灵魂,铸就一流育人生态

依托航空宇航科学与技术一流学科、国家重点学科和国防特色学科,汇聚以院士为领军、国家及省部级中青年人才为骨干、行业领军专家为补充的一流师资队伍,承担了一批国家级航空发动机领域的重大科研任务。本专业始终牢记立德树人根本任务,利用一流学科、一流师资、一流科研的优势资源深入开展教学改革和课程建设,一方面基于国家、省部级科研平台提升实践教学条件,吸纳优秀学生参与到高水平科研中;另一方面,专业教师将科研成果转化为教学内容,将科研经历和创新思维传授给学生,实现高水平的人才培养。

依托“师说·能动讲堂”“国防企业面对面”等思政育人平台,打造思政导师队伍共同体,实现全员育人;通过新媒体育人阵地“能动家园”、校企“人才俱乐部”、校企“联合党支部”和“家国情怀·能动担当”系列思政课,实现全方位育人;通过课程思政,将“航空报国”情怀教育贯穿于知识传授和能力培养的始终,实现了全过程育人。培养了学生“敬业、专注、精益、创新”的意识,激发了甘于奉献航空发动机事业的情怀,铸就了一流育人生态。

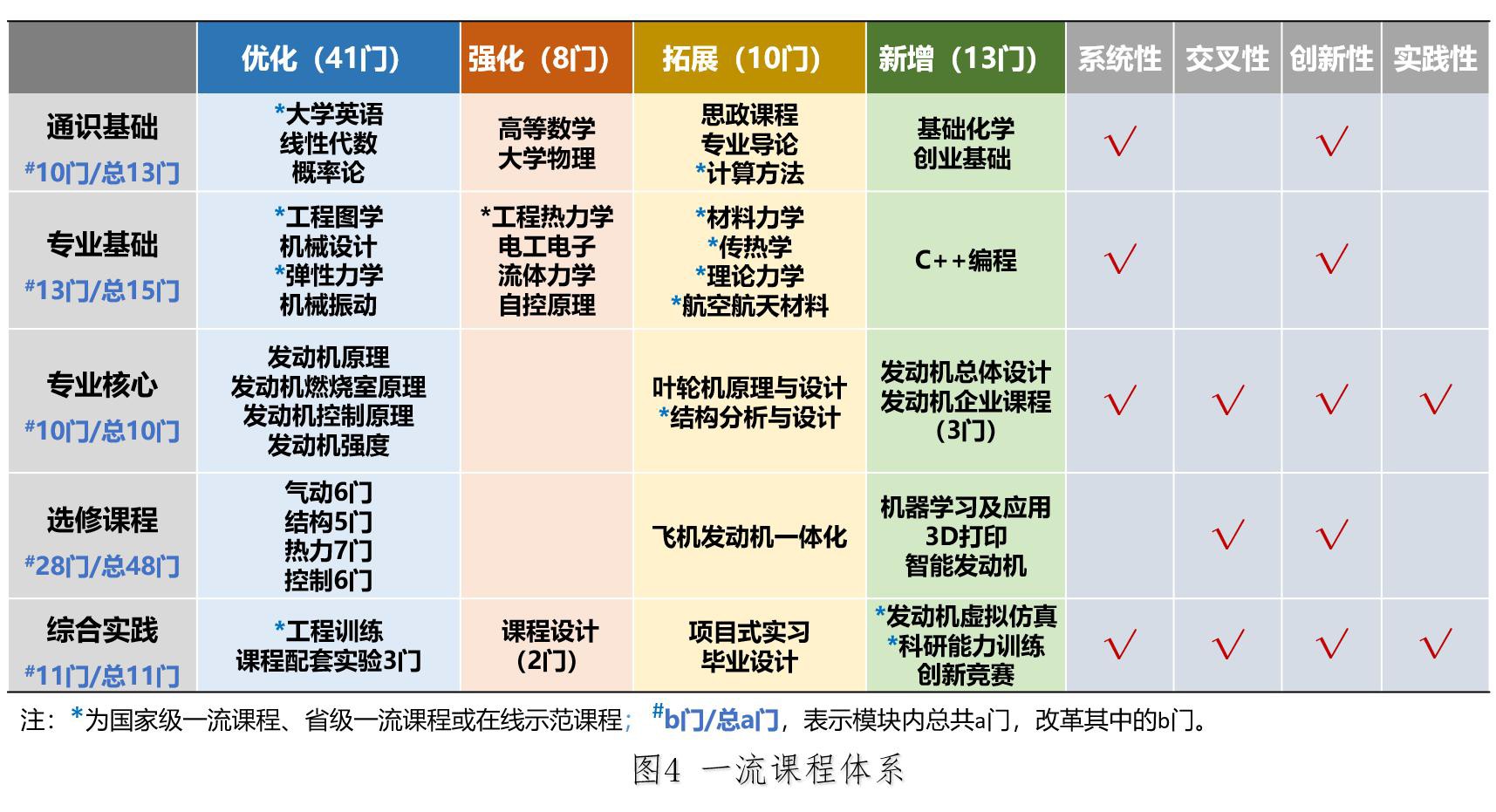

(二)以“系统性、多科性、创新性、实践性”为主线,打造一流课程体系

面向航空发动机从“测绘仿制”向“自主设计”转变的国家重大战略需求,以强化“系统性思维、多科性知识、创新和实践能力”培养为主线,从主干课程设置、课程内容优化、创新创业训练、实践平台构建等四大方面入手,分类分层升级优化了课程体系。

率先增设《航空发动机总体设计》等在国内独有的本科发动机高阶类设计类课程,强化系统性思维和设计能力的培育;新设《智能发动机》等3门前沿性课程,提高课程的机、电、信息多学科交叉性;拓展《基本科研能力训练》等6个训练环节,提高创新与实践训练的挑战度。建成了《航空发动机装配与试车虚拟仿真》《传热学》《航空发动机结构分析与设计》等10余门国家及省级一流课程为主体的高质量课程体系,全面提高了自主创新人才培养能力,为航空发动机总师型人才的培养打下了坚实基础,助推了我国航空发动机事业的发展。

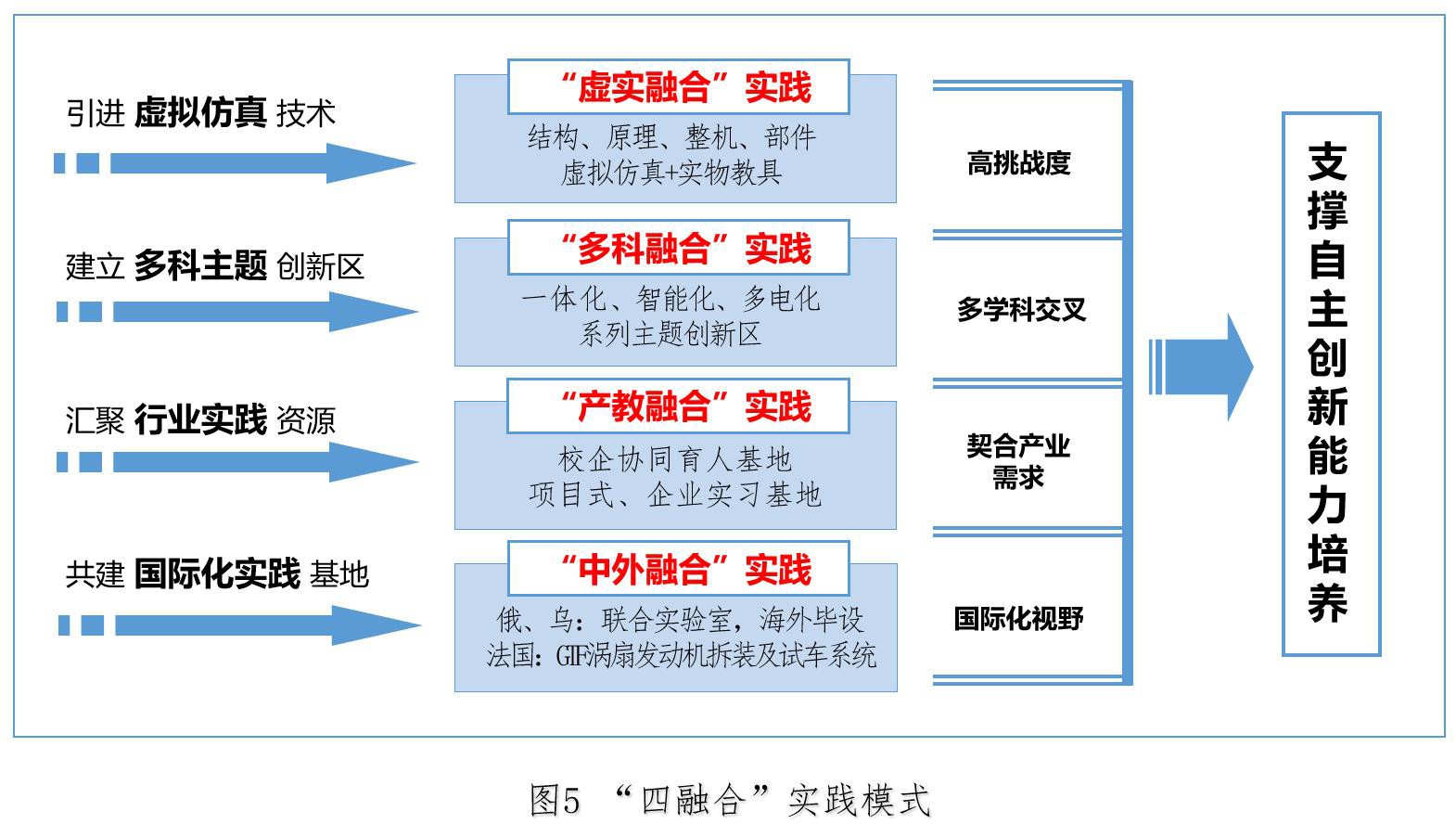

(三)以提升创新实践能力为目的,革新实践模式

航空发动机“自主创新”要求培养学生“自主设计”和“创新实践”能力,需要提升实践实训层次,受国内外环境制约,国内高校不满足这一需求。

推广国家级虚拟仿真示范项目,丰富发动机实验内容,拓宽实验边界,实现多层次、多维度的虚实融合实践;瞄准航空动力多电化等发展趋势,构建“多能量混合推进”等3个多科融合的主题创新实践平台,强化机、电、信息多学科交叉实践;汇聚行业资源,与中国航发、航天科工等企业建立“南方动力”等2个协同育人基地,深化产教融合实践;与俄、乌共建先进航空发动机实践教学平台,引进法国先进齿轮传动风扇发动机装配与试车系统,拓展中外融合实践。依托“四融合”实践模式,提高了学生解决复杂系统工程问题的综合能力和高级思维能力,加速提升了自主创新人才的培养。

三、成果应用成效

(一)人才培养质量大幅提升

学生创新能力大幅提升,2015年来学生获国际、国家级奖超120项,包含全国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖3项,“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖1项,全国青少年科技创新最高奖励--“小平科技创新团队”1个。包揽了2020年“国际无人机飞行器创新大赛”冠亚军,2019年与国际名校同场竞技,获得“国际空中机器人大赛”全球总冠军,被媒体广泛报道。学生获省优秀共青团员、团支部等荣誉,院党委获教育部首批全国党建工作标杆院系。毕业生国防企业就业比例超60%,成为行业中流砥柱。毕业生中涌现出航空发动机专家甘晓华院士、中航工业前董事长林左鸣、试飞英雄李中华、我国首台自主知识产权的“昆仑”发动机总师严成忠等为代表的行业精英和领军人物,为国家航空航天事业做出了突出贡献,得到了习近平总书记的高度肯定【注】。

(二)人才培养体系持续优化

面向国家重大需求,持续进行育人模式的改革研究与培养体系的优化,承担2项国家级、10余项教育部“协同育人”、省级教改项目。师资建设取得突破性成绩,新增院士1名、杰青等国家级领军人才8人次,省部级教学科研团队3个,聘请行业总师级教师25人。教材建设成绩显著,出版国家、省部级规划教材5本,与行业专家合编教材2本。推进“金课”建设,获批国家一流课程3门、省一流课程10门、省在线精品课程2门,国家、省微课比赛获奖5项。入选国家“一流专业”、教育部“卓越工程师教育培养计划”专业、国家级特色专业、江苏省品牌专业、“十一五”国家级特色专业。近年来,在中国科学评价研究中心的中国大学本科教育分专业排行榜中多次排名第一。

(三)实践平台日臻完善

打造了“产教融合、虚实融合、多科融合、内外融合”的“四融合”实践平台。新增了11个虚拟仿真实验项目,获批1项国家级、2项省级虚拟仿真示范项目;建立了航空发动机整机创新、智能航空发动机、多能量混合推进等系列特色创新区;建成2个国家级大学生工程实践教育中心和实验教学示范中心、2个校企协同育人平台和4个企业实践培养基地;引进国外先进教育资源,如3套法国最新GTF发动机装配与试车教学系统、5套俄罗斯主流航空发动机实物教具,与俄罗斯萨马拉、乌克兰哈尔科夫航空航天大学共建2个联合人才培养基地。

(四)示范引领作用凸显

成果面向解决复杂系统工程问题的创新人才培养,其推广价值得到多方肯定。“两机专项”总师尹泽勇等多名院士、工信部总师田玉龙及航空动力厂所领导等多次赴南航调研交流发动机人才培养;受邀在2019年“教育部航空航天类专业教学指导委员会会议”、2019年江苏省“国家虚拟仿真实验教学项目申报培训会”、2020年全国“新形势下高校加强毕业设计(论文)过程管理经验交流会”、2020年全国“新形势下工科专业线上线下混合式实践教学经验交流会”等系列国内大会做经验交流报告。受到甘晓华、何雅玲等院士的高度评价。虚拟仿真实验及出版的教材被北航、北理工、大连理工等数十个高校采用。与俄罗斯莫航、萨马拉、乌发以及乌克兰哈尔科夫等航空航天大学建立了常态化的人才培养合作与交流,国际声誉稳步提升。

(一)构筑了航空报国价值引领的育人生态

依托一流的学科、师资和科研,将人才培养目标融入国家战略,将“三全育人”的教育理念从“价值引领”拓展到“知识传授”和“能力培养”,构筑了“敬业、专注、精益、创新”的立体化、沉浸式航空报国育人生态。

强化价值引领,将“航空报国”的红色基因厚植于全员、全过程、全方位育人之中,让学生从跨入本专业第一天开始,无时无刻

置身于献身国家航空发动机事业的育人氛围之中,培养出敬业与专注的精神;将追求极致与革新的品格培养贯穿于理论与实践、课堂与课外、课程与科创、校内与校外等多维度航空发动机专业知识传授和能力培养过程之中,不断强化学生的精益和创新意识。

(二)打造了导向自主创新的一流课程体系

瞄准“系统性思维、多科性知识、创新意识强、实践水平高”的航空发动机自主创新型人才特质,将课程体系主线由“测绘仿制”阶段的“感性认知航空发动机”升级到“创新设计航空发动机”,从主干课程设置、课程内容优化、创新训练拓展、实践层次提升等多方面入手,分类、分层升级和优化课程体系。

率先增设了高阶性的发动机总体设计类课程,强化系统性思维和正向设计能力培养;大幅优化了传统核心课程内容,引入飞/发一体化、智能化、数字化等前沿性知识点,提高课程的多学科交叉性;增设了基本科研能力训练、项目式实习和创新创业等创新类教学环节,不断强化学生的创新意识和能力。

(三)建立了加速提升创新能力的实践模式

针对航空发动机自主创新型人才对“自主设计”和“创新实践”能力的培养需求,通过多元协同、深度融合提升实践实训层次,革新传统的“感性认知实践模式”。

引入虚拟仿真实验技术、汇聚行业实践资源、建立多学科交叉主题创新区、共建国际联合实践基地等,创建了“虚实融合、产教融合、多科融合、中外融合”的“四融合”高阶实践模式,提高了实践实训的真实度、复杂度和挑战度,增强了学生解决复杂系统工程问题的综合能力和高级思维能力,开阔了国际视野,加速了创新能力的培养。