获奖等级:江苏省高等教育教学成果一等奖

获奖时间:2021年

完成单位:南京航空航天大学、成都飞机工业(集团)有限责任公司

主要完成人:李迎光、朱 荻、郝小忠、陈蔚芳、隋少春、游有鹏、徐九华、楼佩煌、何 宁、朱增伟、丁文锋、卢文壮、孙玉利、沈理达

一、成果形成背景

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。当前工业母机、高端芯片和新材料等高端制造业所面临的卡脖子问题,在航空航天制造领域由来已久。1999年在经历相关事件后,航空航天人痛定思痛,本世纪初开始深入思考科技自立自强对于一个国家的重大战略意义,而培养具有面向国家重大需求原始创新能力的卓越研究生是关键。

南京航空航天大学机械制造及其自动化学科创建于抗美援朝烽火中,因航空而生,伴航空而长,依航空而强,秉承“为党育英才,为国铸重器”的使命担当。2004年起,在江苏省产学研联合培养示范基地等教改项目的支持下,朱荻院士牵头的“航空航天先进制造技术”团队,通过接续奋斗和传承创新,明确“面向重大需求的原始创新能力”是高端制造业卓越研究生能力素养的核心特征,在人才培养过程中逐步形成“聚焦原始创新,校企科教深度融合”的卓越研究生培养理念。

二、成果形成过程

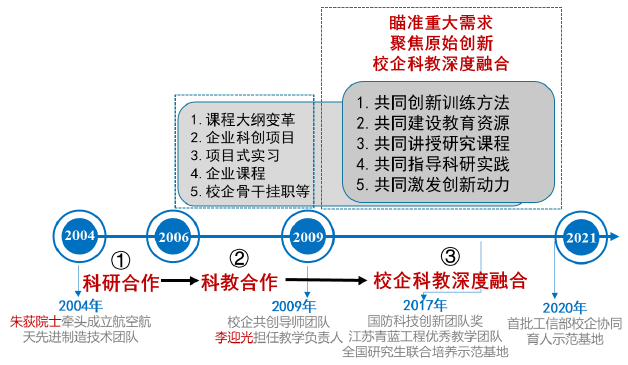

团队联合我国歼击机龙头企业航空工业成飞、商用大飞机龙头企业中国商飞、发动机龙头企业中国航发等企业,历经“校企科研合作”“校企科教合作”“校企科教深度融合”三个阶段。

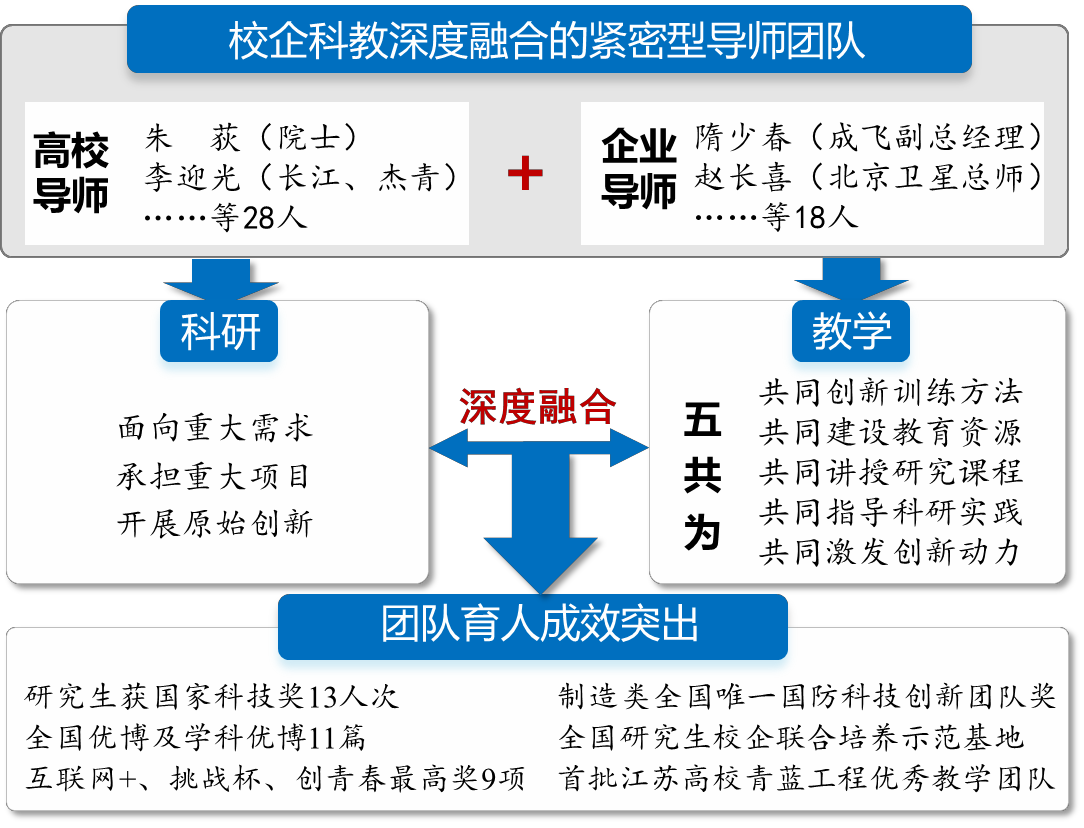

团队与龙头企业共同创建了具有校企科教深度融合特色的紧密型导师团队,李迎光教授担任团队教学负责人,以适合新形势下团队育人的需求。团队坚持立德树人根本任务,校企科教深度融合,从紧密型导师团队、原始创新能力培养体系和价值塑造机制等三个方面,构建了特色鲜明的高端制造业卓越研究生培养新模式。

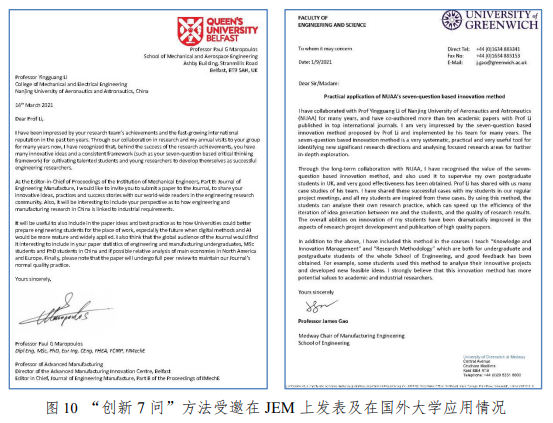

图1 成果形成的过程

三、成果主要内容

本成果以培养高端制造业卓越研究生的核心能力为目标,抓住师资、教育资源和教育方法这一提升教学质量的根本要素,创建校企科教深度融合的紧密型导师团队,校企导师共同瞄准重大需求,聚焦原始创新,联合承担国家重大科研项目,共同创新训练方法、共同建设教育资源、共同讲授研究课程、共同指导科研实践、共同激发创新动力,实现科研与教学深度融合。

校企导师共同将原创科研成果转化为面向“研-赛-课”的优质教育资源,共同提出“创新7问”科研训练方法,并将其融入“研-赛-课”培养全过程,培养学生面向重大需求的原始创新能力。校企导师在思想价值引领的基础上,引入科研价值引导的方法,形成爱国情怀和科学精神“双引擎”驱动的价值塑造机制,激发学生创新动力。成果有效解决了如下教学问题:

1.如何组建校企科教深度融合的紧密型导师团队,为卓越研究生培养提供保障;

2.如何建立创新能力培养体系,提升学生面向重大需求的原始创新能力;

3.如何实施价值塑造,培养学生爱国情怀和科学精神,激发创新动力。

四、成果达成手段

(一)创建校企科教深度融合的紧密型导师团队

1.以共识促融合。联合歼击机、商用大飞机、发动机龙头企业航空工业成飞、中国商飞和中国航发等12家企业长期合作,在实践中不断探索、不断成长、不断改进,达成“瞄准重大需求,聚焦原始创新,校企科教深度融合”的共识,逐步实现从科研合作、科教合作到校企科教深度融合的跨越。

2.以共享促发展。依托大学优势学科和企业特色技术领域,强化特种加工、高性能切/磨削加工、数字化制造等顶尖科研方向,组建包括航空工业成飞副总经理隋少春、中国商飞制造总师姜丽萍和中国卫星制造厂总工艺师赵长喜等在内的导师团队,共同承担国家自然科学基金重大/重点项目、国家科技重大项目和国家重大工程项目等63项,共同创新训练方法、建设教育资源、讲授课程、指导实践、激发动力,建立企业员工创新能力共同培养、优秀毕业生优先推荐、成果推广利益分配等育人成果共享机制和科研成果共享机制,逐步建成由院士、长江学者和企业总师领衔的46人导师团队。校企导师共获国家科技奖,共同建成国家级课程,共同指导学生获“互联网+”金奖等。团队获制造类全国唯一国防科技创新团队奖,入选首批江苏青蓝工程优秀教学团队。

图2 校企科教深度融合的紧密型导师团队

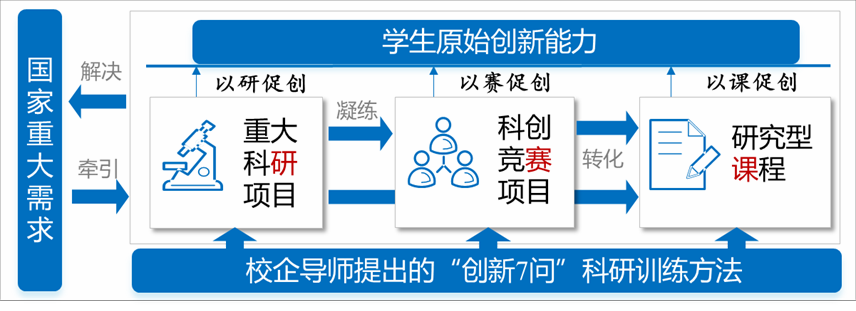

(二)建立面向国家重大需求的原始创新能力培养体系

1.建立创新能力培养体系。以国家重大需求为牵引,以学生发展为中心,将创新能力培养贯穿教育教学全方位。校企导师带领学生承担重大科研项目,以“研”促创;从科研项目中凝练科创竞赛项目,以“赛”促创;转化科研、科创成果开设研究型课程,以“课”促创。校企导师提出“创新7问”科研训练方法,贯穿“研-赛-课”培养全过程,师生在共同探索、整合、应用知识的过程中相互学习、共同提高,全面提升学生面向重大需求的原始创新能力。

图3面向国家重大需求的原始创新能力培养体系

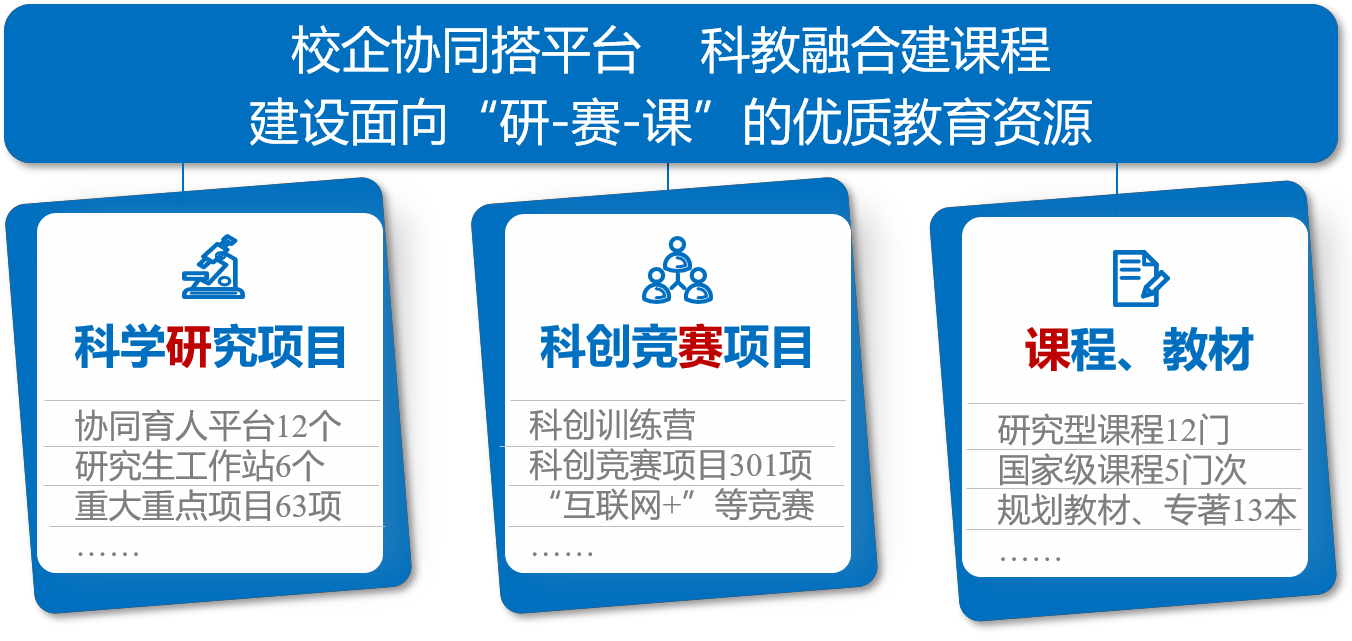

2.校企协同搭平台。对接国家重大需求,建设“南航-成飞”等协同育人基地12个、研究生工作站6个。在校企共同建设的协同育人平台上,学生实际参与国家重大项目研究,以“研”促创。同时,从重大项目中凝练出科创竞赛项目301项,建立项目库,面向校内外举办科创竞赛训练营,组织学生参加“互联网+”“挑战杯”“创青春”等高水平竞赛,以“赛”促创。如中俄创新大赛冠军项目“能热宇航”,由刘舒霆从本科阶段参与的科研项目中凝练出的大厚度复材固化难题,在南航-成飞校企协同育人平台上,通过本科和研究生阶段持续创新,发明了复材微波固化颠覆性技术,实现了大厚度复材的高质量固化。

获批“南航-成飞”工信部首批校企协同育人示范基地,“南航-天奇研究生工作站”获江苏省首个省优秀研究生工作站示范基地,获第三届全国研究生联合培养示范基地等称号。

3.科教融合建课程。将科研成果转化为教学内容,依托科研成果和创新案例开设研究型课程,供本研选修,以“课”促创。由朱荻院士领衔,联合航空工业成飞副总经理隋少春、北京卫星制造厂总工艺师赵长喜等开设“航空航天先进复合材料构件制造”“智能制造前沿”“机床数控技术”等研究型课程12门,改革课程考核机制,重点评价学生面向重大需求的原始创新能力。李迎光、隋少春等主讲的“航空航天先进复合材料构件制造”课程入选首批国家级一流课程,“机床数控技术”获首批国家级一流课程、国家精品资源共享课、国家精品在线开放课程等。

将首创的“浮动装夹技术”编进《机械制造工艺与装备》教材,将发明的“航空结构件自动编程方法”编进《机床数控技术及应用》教材等,主编规划教材、专著13本,其中《机床数控技术及应用》获批“十二五”国家级规划教材。

图4 校企导师共同建设优质教育资源

(三)实施“创新7问”科研训练

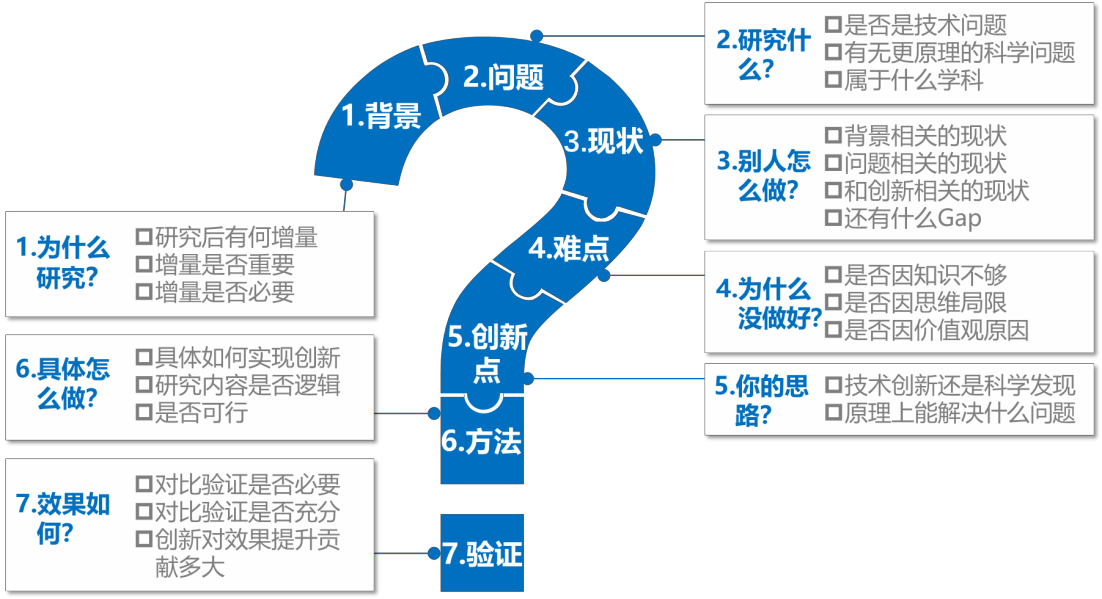

1.提出训练方法。校企导师共同提出“创新7问”科研训练方法,包含背景-为什么研究、问题-研究什么、现状-别人怎么做、难点-为什么没做好、创新点-你的思路、方法-你是怎么做的、验证-效果如何等7个问题及系列子问题。对学生进行原始创新能力训练,促进创新思维的形成和原始创新的持续迭代。

图5 校企导师共同提出“创新7问”科研训练方法

2.研发创新案例。基于“创新7问”方法,梳理世界科技前沿和团队原创成果,研发形成科学发现、技术发明、原理性主导技术三大类共103个多媒体案例,在研究性教学、科研周会、科创备赛中应用实施,引导学生自主创新。近15年,年均直接指导研究生110余人,通过科创竞赛指导200余人,通过课程指导500余人,总计年均超过800人。

(四)构建“双引擎”驱动的价值塑造机制

1.爱国情怀驱动。按科研方向纵向成立本研贯通的航空航天智能制造研究生党支部,建成南航首批研究生“五好”导学团队;与成飞等企业横向共建党支部,开设总师思政课,激发空天报国、制造强国的爱国情怀。“航智”党支部获评“江苏高校特色党支部”,博士生杨子剑获评“全国高校百名研究生党员标兵”。

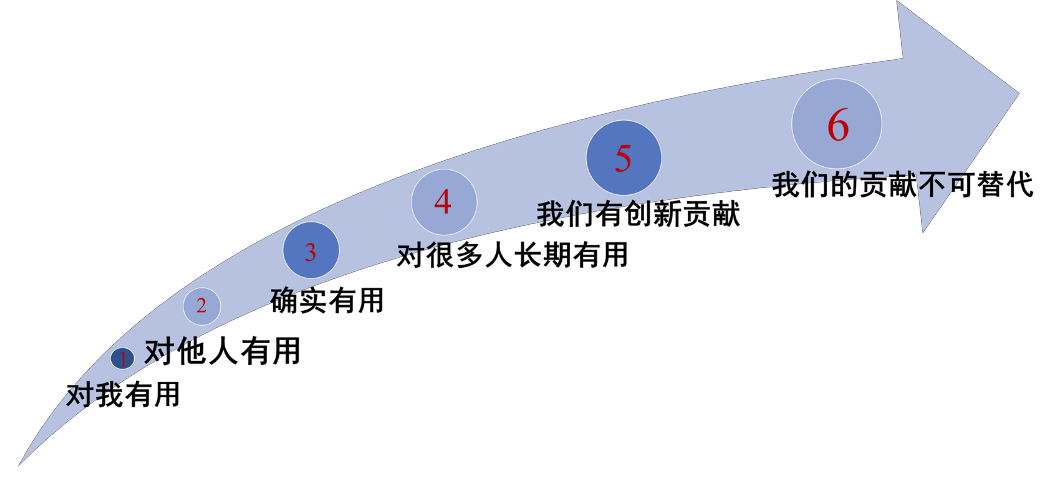

2.科学精神驱动。在思想价值引导基础上,创建科研价值的六个层级评判标准:(1)对我有用,(2)对他人有用,(3)确实有用,(4)对很多人长期有用,(5)我们有创新贡献,(6)我们的贡献不可替代,实施科研价值定期研讨制度,以原始创新能力为导向制订团队研究生分级指标体系,对每位研究生进行考核,形成评价激励的常态机制,引导培育科学精神。使学生彻底坚定理想信念,在原始创新中耐得住寂寞、经得起诱惑、守得住初心。

图6 科研价值的六个层级

五、成果创新点

(一)模式创新:创建了校企科教深度融合的紧密型导师团队。剖析高端制造业卓越研究生能力素质的核心特征,在与行业龙头企业达成“瞄准重大需求,聚焦原始创新、校企科教深度融合”共识的基础上,校企导师共同创新训练方法、共同建设教育资源、共同讲授研究课程、共同指导科研实践、共同激发创新动力,建立育人成果和科研成果共享机制,在全国率先实施了“一共识、五共为、二共享”的校企科教深度融合的紧密型导师团队创建模式,具有示范作用。

(二)方法创新:创建了“创新7问”科研训练方法。校企导师共同提出“创新7问”科研训练方法。该方法强调原始创新解决重大需求的具体贡献及其重要性和必要性;同时,强调回答他人为什么未能做出原始创新,是知识结构、思维定式还是价值取向等原因,旨在培养学生面向重大需求的原始创新能力。研发了“创新7问”多媒体案例103个。“创新7问”方法受邀在英国机械工程师学会会刊上发表,并在国内外100余所高校推广。

(三)机制创新:建立了爱国情怀与科学精神“双引擎”驱动的价值塑造机制。党建与科研有机结合,创建本研学生纵向支部,校企横向共建支部,“一纵一横”激发学生爱国情怀;在爱国情怀驱动的同时,提出科研价值的六个层级评判标准,培养善于批判、勇于创新的科学精神,建立了爱国情怀与科学精神“双引擎”驱动的价值塑造机制,拓展了价值塑造的路径。培养的研究生通过科研创新,在解决新型战机、火箭推力室和发动机等国家重大型号中发挥了重要作用,如参与J20制造的40岁以下、主任师以上业务骨干,团队培养的占比超过15%。

六、成果推广应用效果

(一)研究生培养成效显著

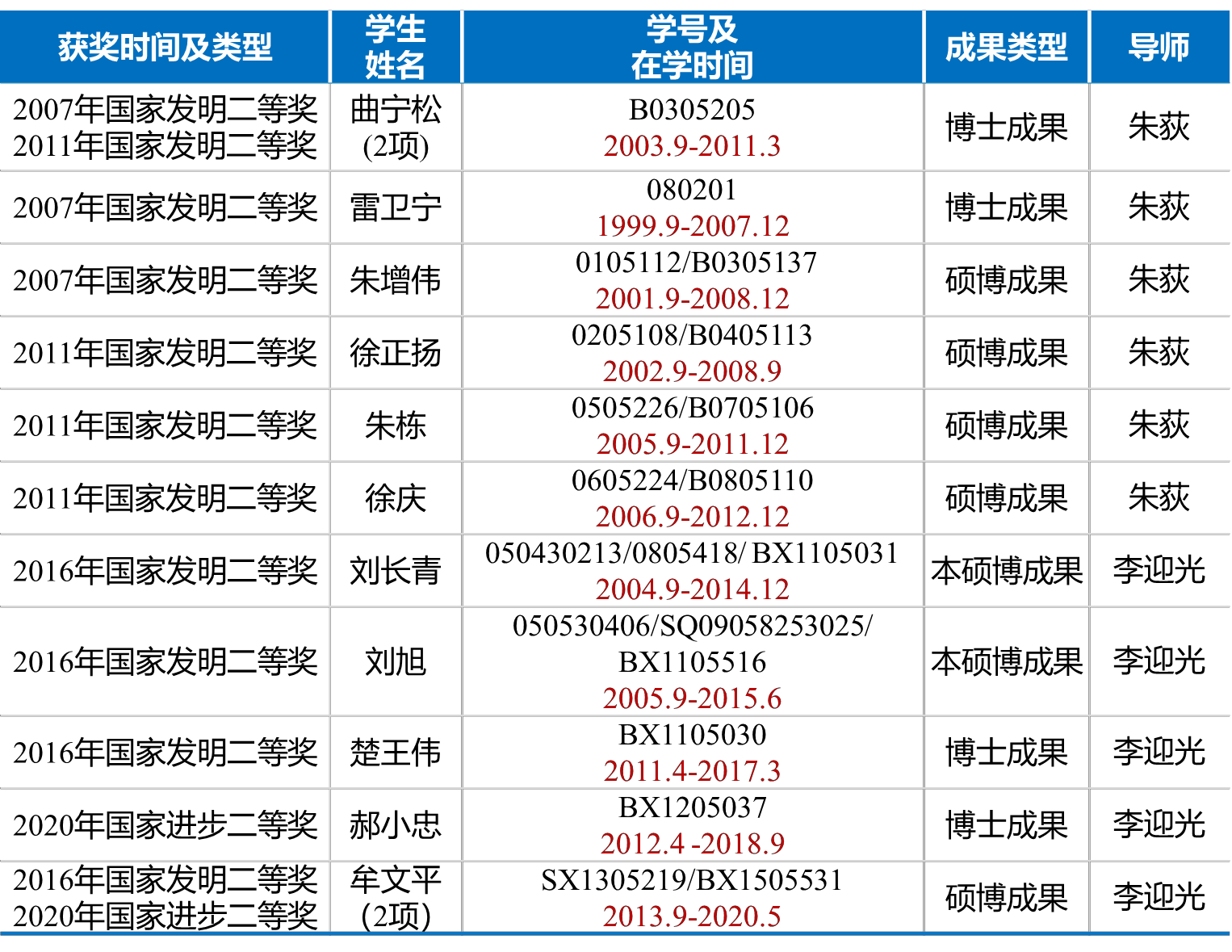

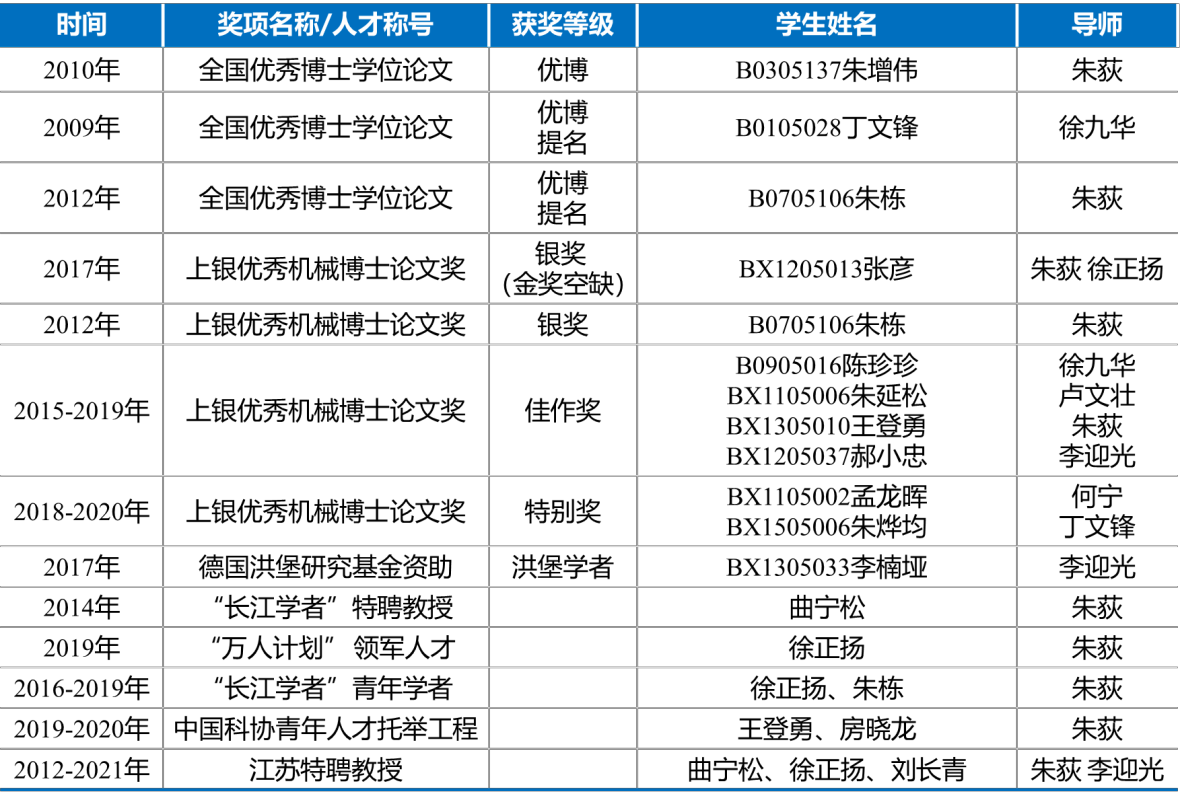

本成果实施以来,团队共培养研究生1100余人,研究生的原始创新能力得到明显提升,参与了我国近15年几乎所有航空航天重要型号的研制生产。研究生在校期间在新型战机、重型火箭和发动机等重大项目中做出突出贡献,获国家科技奖13人次,全国优博及提名3篇,学科优博8篇,省优博优硕18篇,洪堡基金获得者1人,培养了以青年长江、万人计划领军人才徐正扬(2004级博士生)、C919制造总师姜丽萍(2010级博士生)和J20数字化制造负责人、航空工业数字化制造首席专家牟文平(2013级硕士生)为代表的一大批高端制造业领军人才。

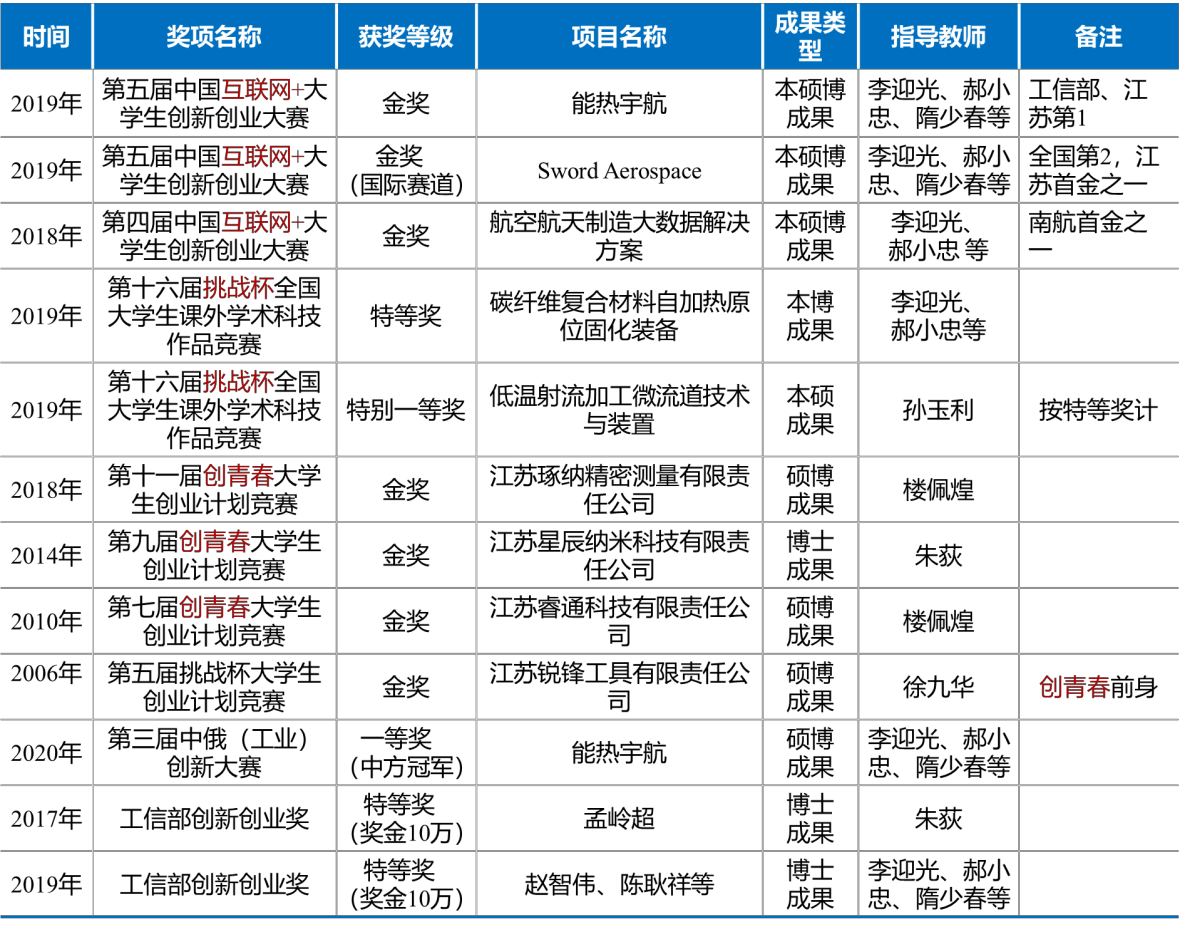

主要完成人指导研究生获“互联网+”国赛金奖3项(单个团队指导获奖数量全国第一),“挑战杯”国赛特等奖2项、一等奖2项,“创青春”国赛金奖4项,中俄创新大赛中方冠军、工信创新创业特等奖2项等在内的国家级竞赛奖励165项。

表1 培养研究生参与重大项目获国家科技奖13人次

图7 指导研究生参加高水平竞赛

表2 指导研究生获高水平竞赛奖项

表3 培养研究生获全国优博和学科优博等荣誉

(二)团队科研教学成果突出

高水平科技创新与卓越研究生培养密切结合,联合将校企原创科研成果转化为国家级一流课程、规划教材等优质教育资源。校企导师开设研究型课程12门,建成国家级课程5门次;出版规划教材、专著13本,其中国家级规划教材1本、省级重点教材5本等。《机床数控技术及应用》教材分别被华中科大、西工大、东北大学等40余所大学采用,已累计印刷22次,发行63000册,享有很好的知名度和影响力。

团队获国防科技创新团队奖(负责人朱荻院士,制造类全国唯一获奖),教育部创新团队(负责人徐九华),首批江苏高校青蓝工程优秀教学团队(负责人李迎光)、首批工信部校企协同育人示范基地(南航-成飞)、江苏省首个省优秀研究生工作站示范基地(南航-天奇),第三届全国研究生联合培养示范基地(南航-天奇)等,校企导师获“互联网+”大赛优秀导师奖、教育部在线开放教学中心智慧教学之星等多项荣誉。

表4 研究型课程12门名单

表5 规划教材、专著13本名单

(三)成果示范效应显著,国内外影响广泛

受教育部高教司邀请,在全国创新创业教育能力提升专题研修班上为上海交通大学、复旦大学和南京大学等100所“创新创业示范校”的骨干教师作大会专题报告,推广卓越研究生培养模式,报告受到高度评价,先后被江苏省教育厅、甘肃省教育厅及兄弟院校邀请作大会主题报告10余场。清华大学、北京航空航天大学、西北工业大学等高校知名专家对本成果在团队建设模式、科研训练方法、价值塑造机制等方面给予了高度评价。

图8 受教育部高教司邀请给100所“创新创业示范校”骨干教师作大会专题报告

本成果示范效应显著,被中央电视台新闻联播、光明日报等主流媒体专题报道。

图9 成果被中央电视台新闻联播、光明日报等主流媒体专题报道

育人成果受邀在英国、匈牙利举办的国际会议上作大会主题报告(Keynote Speech)2次。英国机械工程师学会会刊JEM(SCI期刊)主编Paul G.Maropoulos教授高度认可本成果,特邀“创新7问”方法在JEM上发表。英国格林威治大学制造工程讲席教授(Chair Professor)James Gao,在面向全校的课程“Knowledge and Innovation Management”和“Research Methodology”中,将“创新7问”方法作为重点教学内容,受到学生良好反馈。