获奖等级:高等教育国家级教学成果二等奖

获奖时间:2022年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:孔垂谦、施大宁、陶 勇、朱建军、王成华、朱如鹏、侍 旭、李 君、梁文萍、王 静、刘长江、袁 磊、钱 钰、贾佳丽、赵子玥、高存法、毛军逵、陈 兵

一、成果的背景与解决的主要问题

知识和技术创新时代,卓越工程师培养直接关乎国家的全球竞争优势。我国是世界上唯一拥有全部工业门类的国家,但许多产业面临工程师数量不足、质量不高的问题,导致一些战略领域或关键产品被“卡脖子”。作为汇聚大量人才与科技资源的智力高地,高校肩负着人才培养、科学研究、社会服务等重要使命,必须勇于担当、主动作为,积极探索工程实践教育改革,努力培养大批具有自主创新能力的卓越工程师。

随着大型飞机、载人登月、火星探测等重大工程深入推进,作为“国防七子”之一的南京航空航天大学,面对国家对一流创新人才的迫切需求与高校创新人才培养供给不足日益凸显的矛盾,坚持服务国家战略和产业需求,致力于培养具有家国情怀、科学素养、大工程视野、工程实践和自主创新能力的卓越工程师。

创新实践教育是培养卓越工程师的关键环节,2010年起,南京航空航天大学依托国家教育改革试点项目(2010年),以实施教育部“卓越工程师教育培养计划”(2011年)等教改项目为契机,贯彻专创融合、科教融合和产教融合理念,集成三个“双一流”学科(航空宇航科学与技术、控制科学与工程、力学)的团队、项目、平台优势,融汇行业企业优质资源,聚焦卓越工程师核心素养,统筹推进创新导向的实践教育综合改革,构建了实践培养方案、实践教育平台、实践指导模式“三位一体”的创新实践教育体系。

本成果解决的主要教学问题是:

1.卓越工程师实践教育的体系性不强,创新导向不突出;

2.一流学科的优质资源向实践教育转化的系统性不强,集成度不高;

3.校企合作的互惠性不强,产教融合的层次和深度不够。

二、成果的主要内容

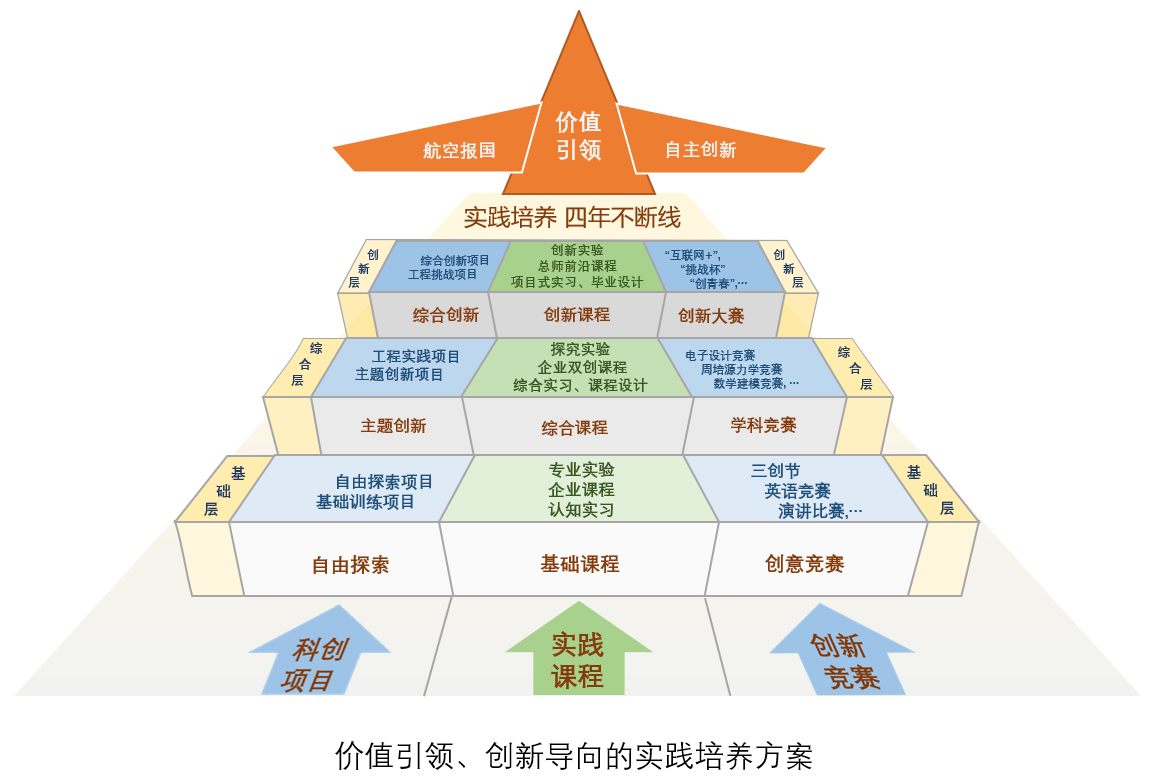

(一)创新实践教育顶层设计,实施价值引领、创新导向的实践教育方案

推进人才培养模式改革,创新顶层设计是关键。学校面向全体学生,制定和实施以实践课程为主体、科创项目和创新竞赛为两翼(“一体两翼”),基础层、综合层和创新层循序渐进的实践培养方案,课内-课外、校内-校外全方位供给、全过程贯通,实践教育“四年不断线”。

在顶层设计上,一体化规划和建设实践课程、科创项目和创新竞赛,教学环节贯通,教学资源共享,确保实践能力、创新思维和工程视野培养贯穿学生成长全过程。在平台支撑上,依托学科实验室,建设科教融合的大学生主题创新区,开设前沿创新课程,开展基于项目的创新训练;融汇产教资源,建设产教融合的“项目式”实习基地、校企协同育人基地,跨界开展项目式实习、毕业设计和创新实践。在价值引领上,传承红色基因,聘请校友总师开设“爱国·奋斗”思政公开课,连续二十年开展“与国防企业面对面”实践活动,涵养学生航空报国、矢志创新的责任担当。

学校全方位实践育人课程建设,在基础层面上推行综合实验单独设课,实施基础—专项—综合“三合一”工程训练,开展认知—综合—项目式“三阶段”实习,校企“双导师”指导基于工程项目的毕业设计。推进高水平科研成果向高质量教学内容转化,建设优质实践课程。目前,校企高层次人才共同开设创新创业类课程113门,“强国逐梦·大师引航”等专创融合课程86门,“强国逐梦·总师助航”等产教融合课程120门,“项目式”课程50门、虚拟仿真实验课程36门,出版系列教材(专著)168本/部,其中国家级一流课程和虚拟实验项目32门/个。邀请总师校友建设了“爱国·奋斗”系列思政公开课,强化价值塑造与创新引领相统一,深受学生欢迎。

通过制度建设和政策引导,消除壁垒,打破边界,全力构建课程(教学)/项目(科研)/平台(学科)/基地(校企)相互融合的实践教育生态链。加强创新文化建设,出台创新竞赛等级认定制度,实施素质提升“群星计划”、创新实践“八大计划”和“三创”科技节,推动科创活动系列化、品牌化。优化学院绩效考核,鼓励项目牵引、学科交叉、校企合作,以资源配置推动跨学科、跨校企导师团队协同指导学生创新实践。

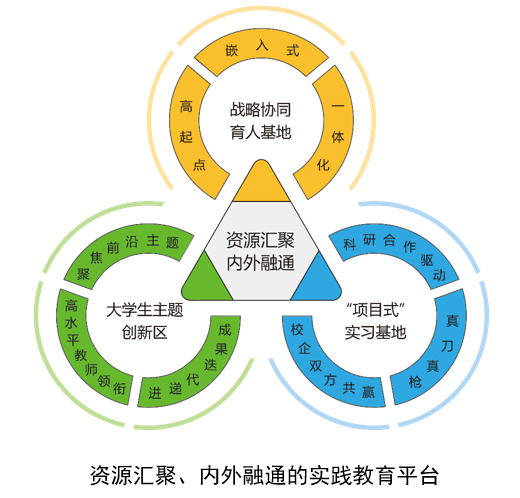

(二)点面结合、彰显特色,建设资源汇聚、内外融通的实践教育平台

学校通过不断探索,汇聚三类平台资源,内外融通,特色鲜明,成效突出。科教融合做实落地。发挥三个“双一流”学科的平台优势,依托学科实验室,嵌入式建设大学生主题创新区,聚焦前沿学术主题,高水平教师领衔指导,实施本研一体、迭代递进的创新实践训练。产教融合做实走深。增强校企互惠,在企业建设基于科研合作的“项目式”实习基地,做到学生真实习、企业真受益;与航空航天高端研发机构长期合作、互惠共赢,逐步形成“学生科创—教师科教—员工进修—校企攻关”一体化的合作范式。

建设科教融合主题创新区。面向信息化时代的产业需求,以信息类学科与飞行器制造、动力等传统学科交叉为发展主线,推进科研和教学深度融合。发挥学校航空宇航科学与技术、控制科学与工程、力学三个“双一流”学科的资源优势,依托机械结构力学及控制国家重点实验室等32个高层次科研平台、航空工程国家级实验教学示范中心22个高水平教学平台,专项建设了“航空宇航制造大数据”等77个特色鲜明大学生主题创新区。创新区实施首席导师制度,学校提供资源和激励政策,鼓励建设交叉学科团队,保障了面向全体学生的创新实践教育需求。

建设产教融合“项目式”实习基地。以项目为纽带,在科技型企业建设了80个“项目式”实习基地,建立双导师制度,开展“企业出题—导师点题—学生解题”的“项目式”实习。

建设校企协同育人平台。联合有长期战略合作的行业龙头企业,建设了中国商飞(大型客机)公司、航空工业成飞等16个校企协同育人基地,企业成立“大学生实践训练营”和“教师工程实践工作坊”,学校则为企业科研骨干进修提供专业化支持,形成资源共享、互惠共赢、深度融合的协同育人共同体。近三年受益学生超过1万人次,南航—成都飞机工业(集团)有限责任公司“智能制造协同育人基地”等3个基地,入选首批工业和信息化部“校企协同育人示范基地”。

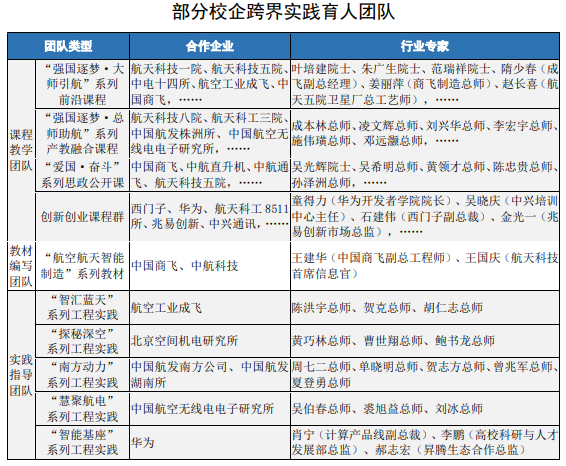

(三)构建校企跨界实践育人团队,实施项目驱动、跨界协同的实践指导模式

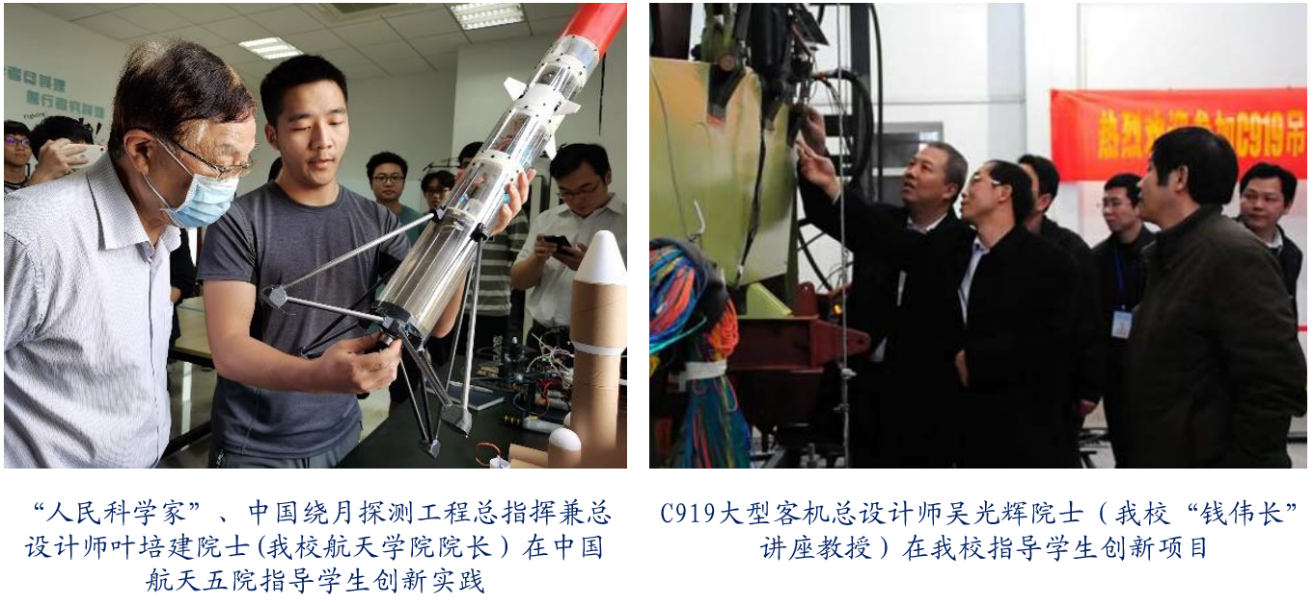

面向国家战略和产业需求,发挥一流学科、龙头企业的高层次人才聚集优势,以科研项目为载体,多学科、跨校企教师团队协同指导。选聘了468名企业科技专家担任产业教授,组建课程教学团队、教材编写团队、实践指导团队等255个跨学科教师团队,通过项目式课程开展研究性教学和挑战性实验,培养学生实践创新精神;主讲产教融合课程,实施案例教学和工程训练,实行基于项目的小班研讨、多元化考核,提升学生实践创新能力;以国家重大工程项目为牵引,设立综合实践项目,跨界团队联合指导,产生了以“互联网+”大赛主赛道23项金奖(近四届金奖总数位列全国高校第三)为代表的一系列科创成果。

经过十余年的探索和实践,卓越工程师创新实践教育体系有力支撑了南航特色的高水平人才培养体系建设,育人成效显著,示范效应广泛。学生的航空报国使命感进一步增强,一半毕业生赴国防系统工作,创造了若干“国之重器”。学生创新实践能力大幅提升,在校学生在国内外各类重要学术竞赛中屡创辉煌。2020年,作为“全国文明校园”高校唯一代表,受到习近平总书记接见,并就航空航天人才培养问题作大会发言。2021年全国两会期间,习近平总书记在教育界政协委员联组会上,对南航坚持航空航天办学特色给予充分肯定。

三、成果的创新点

(一)产-科-教融通体制创新:打破边界 汇聚资源

强化体制机制创新,制定实施《关于“卓越学院”建设和管理的意见》《本科生创新实践工程实施意见》《行业教师聘任及管理办法》等制度。成立创新创业学院(2007年),牵头成立“全国航空系统厂(所)院校实习联合体”(2001年)。探索建设了科教融合的主题创新区,产教融合的“项目式”实习基地和校企协同育人基地。打破学科与学科、科研与教学、学校与企业、项目研发与人才培养的传统边界,有效集成、汇聚学科和产业优质资源,实现了产-科-教融合贯通,为提高卓越工程师培养质量提供了有力保障,具有很好的示范价值。

(二)实践指导模式创新:项目驱动 协同育人

以项目驱动和资源配置为核心要素,促进多元协同实践指导模式落地落实。校内以科研项目为载体、学科实验室为依托,培育师生共创、本研贯通的科创团队,探索了院士、教学名师、长江学者、杰青等高水平师资领衔指导创新实践的有效模式。强化与航空航天龙头企业的深度合作,组建校企育人团队,协同指导学生参与重大研发项目,培养自主创新能力。创造性地提出了基于企业项目的项目式实习模式,校企双导师指导、学生“带薪实战”,实现了校企互惠共赢,成功经验被国内高校广泛借鉴。

(三)育人文化建设机制创新:价值塑造 敢闯会创

理想信念教育与创新能力培养相结合,深入挖掘国防军工文化育人资源,把杰出校友的爱国、奋斗和创新精神融入教学,形成“南航担当”系列课程,产生巨大社会影响。实施“普惠式”创新实践教育,在校学生100%参与科创实践和创新竞赛,浸润创新文化。通过培育团队参加“互联网+”大赛为代表的重要创新竞赛,以赛促创,以赛促教,成果丰硕。师生从游、团队共创、敢闯会创,业已成为南航的文化特质。以文化孕育创新,以创新涵养文化,创新实践与创新文化互促共进的育人文化建设机制,具有很强的示范作用,受到中央领导王沪宁同志的现场称赞。

四、成果的推广应用效果

(一)学生创新实践能力突出

本成果建设资源丰富,受益面广泛,参加科创活动的学生每年超过6000人次,学生在校期间100%参与过科创项目和创新竞赛。近五年,在校学生在各类重要学术竞赛中屡屡折桂,累计4100余人次获得国家级及以上竞赛奖项,其中,“互联网+”和 “挑战杯”等重要赛事获奖总数稳居全国前五;涌现出以全国大学生年度人物黄鸣阳、国家“小平科技创新团队”负责人黄帅、“中国青少年科技创新奖”获得者刘上等为代表的一大批双创典型;“能热宇航”“费米光子”等创新团队解决了飞机大厚度复合零件成型、5G通信基站信号同步等600余个复杂工程问题。

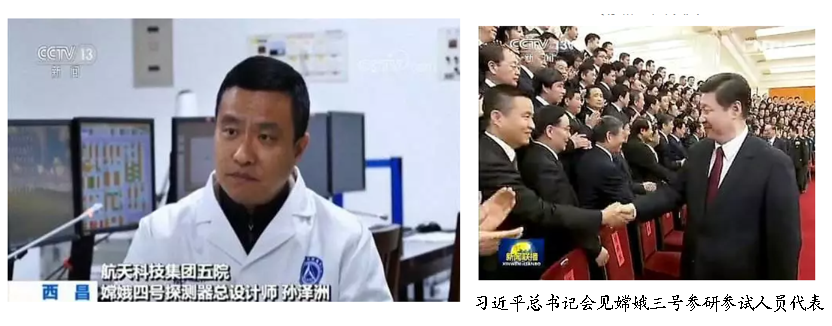

(二)行业发展贡献度大

学校以服务国家战略需求为己任,培养了以大型客机 C919 总设计师吴光辉院士、“嫦娥四号”探测器系统和“火星”探测系统总设计师、“航天少帅”孙泽洲为代表的一大批国家战略科技领军人才,南航已经成为我国航空航天工业支柱人才的摇篮。学校创新校友服务体系,建立校友反哺机制,充分挖掘和运用校友资源深耕产教融合、校企合作,共建战略协同育人基地和“项目式”实习基地,有力支撑行业企业的转型升级和储备人才的高质量培养。

打造“爱国奋斗·南航担当”校友总师系列思政公开课,邀请杰出校友面向师生讲授“航空报国”情怀,分享成长成才、艰苦奋斗历程,激励广大学生献身国防、航空报国。2010年以来国防系统升学和就业比例超过60%,数万名毕业生已成为行业发展的中坚力量,为我国国防现代化建设提供源源不断的人才支撑!以中国航空工业成都飞机公司(第四第五代战机研制龙头企业)为例,在近10年到该公司工作的762名南航毕业生中,参与重要型号任务的人数为478人,其中做出重要贡献、获得国防表彰的人数达26人。

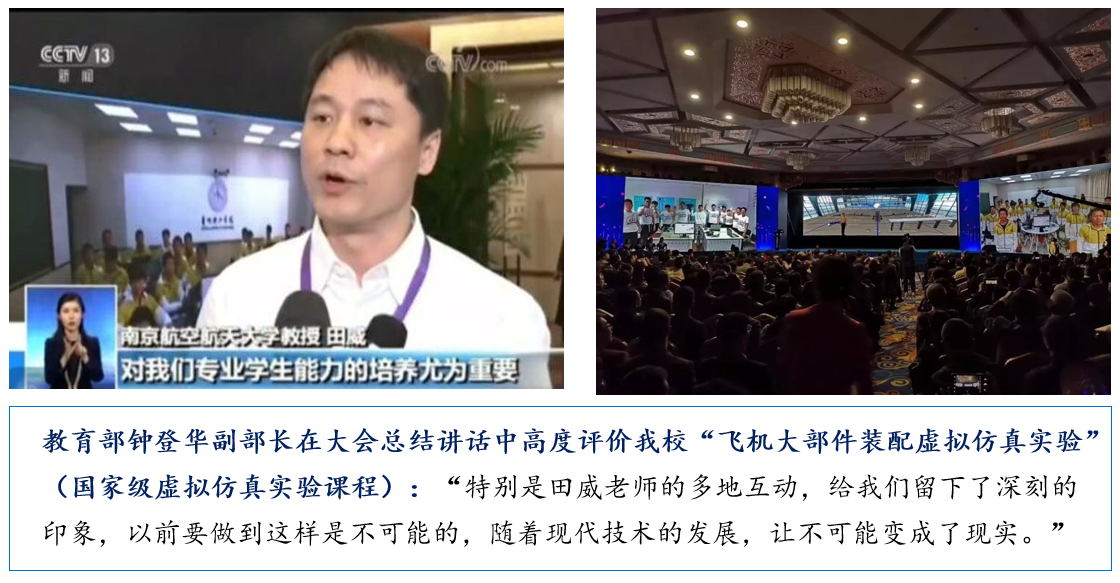

(三)成果示范影响广泛

创新实践教育体系建设成效显著,带动了全校的人才培养改革,营造了重视本科教育的良好氛围,产生了广泛的社会效应。“飞机大部件装配虚拟仿真实验”填补专业空白,在2019年首届中国慕课大会上作为唯一的现场演示项目进行展示,被中央电视台“新闻频道”报道,被西北工业大学等多所高校广泛应用;我校国家杰青、“长江学者”李迎光教授指导学生连续两年获得“互联网+”大赛国赛金奖,首创的“创新7问”科研训练方法在国内外200余所高校推广。

成果主要完成人46次应邀在“国际卓越运营大会”、“新工科院长高峰论坛”等全国性会议作大会报告,介绍成果成效经验;先后接待清华、南大等100多所高校来校交流,受邀到复旦、西安交大等52所双一流高校专题交流。教育部网站、人民日报、光明日报、中国教育报等主流媒体报道本成果120余次,在《高等教育研究》、《中国高等教育》、《中国大学教学》等核心期刊发表高水平论文30余篇,得到国内同行广泛关注。

由上海交大校长林忠钦院士担任组长的鉴定专家组一致认为:“该成果教育教学改革理念先进,建设内容丰富、成果丰硕,人才培养成效显著,在科教融合建设主题创新区、产教融合开展‘项目式’实习、以创新实践涵养创新文化等方面具有显著创新性,处于国内领先水平,具有突出示范作用和重要推广价值。”