获奖等级:高等教育国家级教学成果二等奖

获奖时间:2018年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:徐 川、何 畏、王 岩、王 晖、双传学、孔令华、赵 玲、侍 旭、陈红桂、杨 波、昂海松、刘 伟

思想政治教育的根本目的,是提高学生的马克思主义理论水平,提升学生的思想道德境界,帮助他们树立正确的世界观、人生观、价值观,增强他们成为中国特色社会主义事业可靠建设者和接班人的责任感和使命感。

习近平在全国高校思想政治工作会议上指出,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。自2005年国务院发出《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》以后,中宣部、教育部对高校思想政治理论课改革作出了一系列重要决策,采取了一系列重要措施。高校思想政治理论课教育教学改革工作全面推进,健康发展,卓有成效。但仍存在一些较为突出的问题:

一是理论研究不够和理论研究与教学实践相脱节导致的教育针对性不强、说服力不足的问题;二是话语表达相对单调、难接地气导致的思政教育亲和力不足的问题;三是过分强调教师的主导作用,忽视学生的主体地位导致的受教育者能动性不够的问题;四是新媒体技术利用不够,思政方法耦合性不强的问题;五是偏重知识传授,价值引导和能力培养不足导致的思政教育效果不实的问题。

围绕以上问题,本成果根植于“航空报国”“献身国防”的文化滋养,以问题意识为导向,以学科建设为平台,以理论研究为支撑,以话语转换为切入,以实践育人为承接,以育人实效为目的,确定问题域、提升亲和力、追求实效性,构建了主渠道引领、常态化渗透与矩阵式实践相融合的思政教育教学新模式。主要做法如下:

一、直面难题,讲透科学理论

以理服人是教育教学的不变规律,提升说理性是提高思政课教学效果的永恒主题。针对多元社会思潮背景下信仰动摇、情感疏离、行为乖张、理论乏力等问题,我们坚持以课堂教学为载体,以理论研究为助推,用马克思主义的立场、观点和方法引领学生认识现实世界,通过讲透科学理论,为学生解疑释惑。用真理的力量感召人,彰显马克思主义的理论魅力。

首先,改革传统“照本宣科”的思政教学模式,聚焦供给侧,找准“真”问题,努力实现教材体系向教学体系的转化,解决思政教育针对性不足的问题。重点打造新媒体平台,通过“南航徐川”微信公众号,借助网络交流的私密性、便捷性等特征,引导学生提出在课堂上“不敢提”、“不愿提”的“真”问题,由实际问题的反馈改进教学内容和侧重点,倒逼思政教育体系设计。起到真效果,充分利用课堂教学主渠道和每年数万条线上学生咨询的案例优势,通过线上线下与学生的互动,对学生提出的问题进行精准性帮扶,通过课堂解析、集中答疑和单独交流的方式,做到问题的“真”解决。

其次,直面难题,用“真问题”引领理论探究,发挥科研优势引领教育实效的作用,解决传统思政教育说服力不足的问题。一方面,不断发现总结学生的理论问题和思想困惑,通过集中研讨、理论研究来回答学生的问题,另一方面,聚焦理论难点、社会热点及国外学术思潮等,引导学生主动思考。在这一过程中,形成了把教学中的真实问题变成有针对性的科研选题,再把有深度的理论研究成果转化为有说服力、持久性的教学专题。解决了学术问题、教学问题、学生日常问题互动较少的短板,把科研和教学拉回到为学生思想政治教育服务的本源上来,实现教育、教学、科研的相互促进以及问题、课堂、学术的彼此呼应,让科学理论成为破解难题的思想武器。

二、转换话语,讲好中国故事

针对传统思想政治教育中存在的表达相对单调、难接地气等问题,我们努力转换话语表达方式,解决思政教育亲和力不足的问题。坚持用鲜活的生活话语表达思想,用可感可知的故事讲述深刻道理,以身边事砥砺身边人,让基本原理变成生动道理,变“传统说教”为“时代表达”。

一是把基本原理融入引人入胜的故事,用“中国故事”支撑“中国道理”,构建了亲和力、时代感、学理性、鲜活性的话语表达体系。发挥学术科研的优势和特长,把马克思主义基本理论的学科体系、学术体系、话语体系转换成故事素材和体系。创新话语表达方式,提高讲故事的艺术。通过讲事实、讲形象、讲情感、讲道理来讲理论的故事。用事实说服人,用形象打动人,用真情感染人,用道理影响人。在思政课堂上不满足于讲表浅的故事、零散的故事,而是坚持凝练故事的生动性,讲出故事背后的道理来,讲出完整的故事来。通过生动的故事,把中国道路、中国理论、中国制度、中国精神、中国力量讲出来。通过引人入胜的方式启人入“道”,通过循循善诱的方式让人悟“道”。用理论阐释实践,用实践升华理论,更加鲜明地展现中国思想,更加响亮地表明中国主张。

二是变“理论阐释”为“赏阅体验”:用故事讲道理,用道理说现象,开设“节日谈”“答学生问”专栏,用聊天谈心方式解答学生关切,以《我为什么加入中国共产党》为代表的系列文章,学生愿意听、听得进、听了信、信了服,跟党走,引发学生强烈的赏阅期待,在愉悦体验中渗透思政教育。真正做到把有意义的事做得有味道、有意思。中组部、中宣部、教育部、工信部、江苏省委等以工作文件等方式予以充分推广,人民日报、新华社、中央电视台(新闻联播、焦点访谈)、光明日报等中央主流媒体在内的全国各级各类媒体均有广泛报道,在全国引发追问热潮,新闻联播专门开设“我为什么入党”专题栏目,全国数百万师生围绕信仰话题展开学习和讨论。

三、多维并举,共传中国声音

坚持秉承传统教学模式的说理性和导向性,强化马克思主义的学科意识和理论逻辑,用好课堂主渠道的同时,继承传统教学优势,融合网络技术特点,解决思政方法耦合性不强的问题。创新教育形式,拓宽教育阵地,解决学生能动性不足的问题。从第一课堂的承继传统延伸至第二课堂的多维实践,从校内到校外、从线下到线上,做到全天候、全覆盖构建了系统、科学、特色、自信的思政教育生态。多维并举,共同传播中国好声音。

第一,充分利用新媒体教学的丰富性、便捷性、针对性与分享性,把思政课、党课搬上互联网,通过微博、微信、微视频等引导服务学生,以图文形态解析时代生活的精深意义,注重流行文化元素的有机植入与适度表达,拓展传播空间,丰富呈现方式,增强回应能力,构建多疆界、多时空、多维度的思想政治教育联动新格局。团队运营的网络平台成为全国高校思政第一原创品牌。“南航徐川”微信、微博平台服务全国数十万师生,每年回答学生咨询十万余条,微信公众号每年辐射受众220万人,微博专栏浏览量1500多万,在中国大数据平台高校思政网络平台影响力排行榜持续多年位列榜首。团队成员的教学视频通过国家教育行政学院面向全国高校师生在线选修。团队开发的《马克思主义基本原理概论》在线开放课程,首次上线,就得到近万名学生的选修,社会反响强烈。团队的相关理论与实践成果获评教育部“思政课教学方法改革项目择优推广计划”、“高校辅导员工作精品项目”,江苏省宣传思想文化工作创新奖和“江苏省高校学生教育管理创新奖”等。

第二,积极建立培育青年学生马克思主义社团,开展生动活泼的第二课堂,激发学生的能动性和创造性,实现受教育者的自我教育和相互教育。“马克思主义青年说——我读马列经典”“书信中的苦难辉煌——我是朗读者”“南航开讲了——我讲中国好故事” 等一系列有品位、有格调,有吸引力、感染力的课外主题活动,极大激发了学生的参与热情,受到同行的一致认可和《中国教育报》《新华日报》等国内主流媒体的争相报道。团队成员受邀在团中央首届青马班,江苏省高校思政课青年教师骨干培训班上做主题发言、专题报告介绍经验。

四、构建矩阵,培育时代新人

针对思政教育中理论与实践脱节、两个课堂分离等问题,坚持立德树人,遵循思想政治工作规律、教书育人规律和学生成长规律,搭建多维立体式素质能力模型,与矩阵化实践环节、即时互动网络平台对接,形成全维度、全覆盖、全时空的“群星计划”,构建了大学四年全过程、全覆盖、全生命周期服务于每一位学生全面自由健康成长与发展的实践育人体系。为学生的全面发展、个性化成长提供有效路径。解决思政教育效果不力的问题。

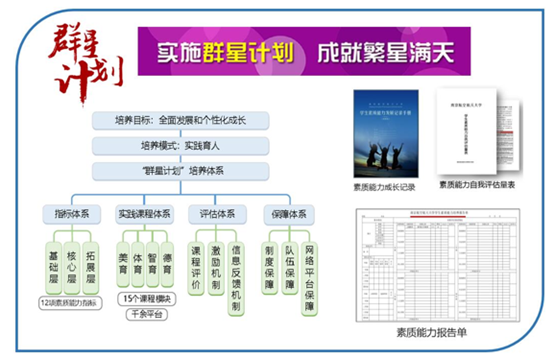

“群星计划”培养体系示意图

“群星计划”培养体系以“体系化、个性化、制度化、长效化”为特点,建立了“指标体系”“实践课程体系”“评估体系”“保障体系”,搭建起思政教育、实践平台、素质能力培养相融合的育人体系,为学生的全面发展、个性化成长提供有效途径。“指标体系”包含了南航学生所应具备的素质能力指标,分为基础层、核心层、拓展层,12项素质能力。“实践课程体系”将实践育人平台课程化,包括“德育、智育、体育、美育”4大类别、“体系-模块-项目”3层育人平台和15个课程模块。“评估体系”包括课程评价、激励机制、信息反馈机制。“保障体系”包括“群星计划”的制度保障、教师队伍保障和网络平台保障等。

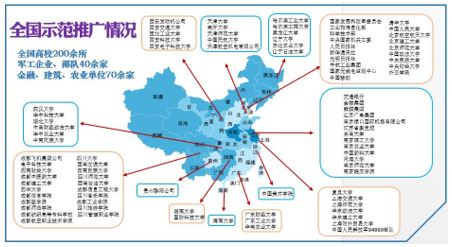

自“群星计划”实施以来,学校每年均有40-50%左右的毕业生奔赴祖国的航空航天事业,并不断涌现出以“中国大学生年度人物”黄鸣阳、全国自强之星李佳兴等为代表的一大批杰出青年学生典型,连续5年摘取江苏省大学生年度人物荣誉称号。“群星计划”培养体系获得江苏省教育管理创新一等奖,学校于2014年、2016年、2017年受教育部思政司委托承办“学生成长与素质发展”专题培训班,工作做法辐射全国120余所高校,西北工业大学等20余所高校相关负责人来校专题调研相关做法。

五、持续发力,建强育人队伍

形成了第一课堂、第二课堂相辅相成,思政教师、党政干部协同合作的联动机制,持续发力,建强育人队伍,实现师资队伍建设的“川流不息”效应。

既发挥老专家学者的定海神针作用,又善于吸纳80后90后青年教师加盟,持续发力,形成老中青接力团队。形成了以“全国教学名师”“全国模范教师”“四个一批人才”“全国高校思想政治理论课优秀教师”“教育部新世纪优秀人才”“全国五一劳动奖章”“全国高校思政课教师影响力人物”等各类优秀代表人物为重要支撑的团队,打造“顶天立地谈信仰”“世界社会主义五百年”等多支课程团队。

既有一线思政课教师的优秀教学团队做保障,又融合了校内外思政教育工作者的力量,形成全员育人队伍。形成以王岩等为代表的思政课教师的教学团队、以徐川为代表的网络思政教育团队、以昂海松为代表的课程思政团队、以双传学为代表的理论宣传团队、以王晖等为代表的学生思政工作团队。团队成员近年来在《中国社会科学》《马克思主义研究》《哲学研究》《红旗文稿》等学术期刊以及《人民日报》《光明日报》等报刊,发表100多篇理论教研文章,出版《整合·超越:市场经济视域中的集体主义》等20多部著作,先后主持国家哲学社会科学基金重大项目2项,重点项目2项,一般项目4项,教育部哲学社会科学基金项目和重大委托项目9项。团队研发的思政课程和工作方法在全国高校和各行业产生示范影响。团队成员主讲的“优秀示范党课”由教育部思政司组织在全国范围内巡讲,辐射全国140余所高校。“徐川思政工作法”由江苏省教育工委在全省高校范围内推广;王岩教授以“思维助产术”为核心理念的思政工作方法多次在“全国‘思想政治理论课’骨干教师研修班”等进行示范讲授。团队开发的《马克思主义基本原理概论》获批国家精品课程课和国家级精品资源共享课,被列为“教育部哲学社会科学重大委托项目”和江苏省“哲学社会科学委托项目”。