获奖等级:国家级

课程类别:线下一流课程

完成单位:机电学院

课程负责人:左敦稳

课程团队其他主要成员:徐锋、黎向锋、张丹、赵国龙

一、课程概况

《机械制造技术》课程于2008年获评为江苏省精品课程,2021年获评为江苏省线下一流课程,2023年获评为国家线下一流课程。

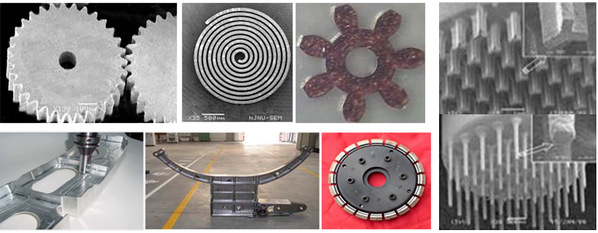

该课程系统全面阐述机械加工和特种加工等去除加工的理论与方法,体现了专业基础性;以“精密、高速、微纳、智能和绿色”为特色组织课程内容,反映了课程内容的前沿性;针对航空航天及国防武器装备制造的特殊需要,介绍了典型的难加工材料和难加工结构的加工方法,体现了航空航天需求的高阶性。

二、课程建设与改革举措

(一)课程思政建设

课程团队建立了课程思政与课程教学共融互促的新机制。

课程教学过程中通过引入教师亲历的“大国重器”制造加工难题攻关案例分析,将专业知识、家国情怀和创新思维有机深度融合,激励学生成为制造强国建设的践行者和生力军。

(二)教学资源建设

课程形成了以“精密、高速、微细、智能和绿色”的现代加工技术为特色的教学内容,旨在培养学生解决复杂制造工程问题的综合能力和创新思维。

课程主讲教师在切削加工、磨粒加工、光整加工、激光加工、绿色加工、难加工材料与难加工结构加工、智能加工等领域都有着坚实的科研基础;和多家企业有着深入的项目合作;从而为该课程教学内容的科教融合、产教融合奠定了坚实基础。

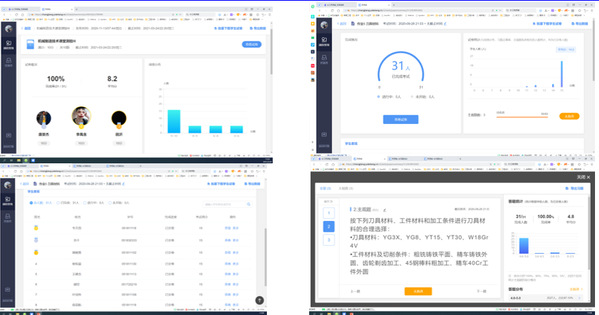

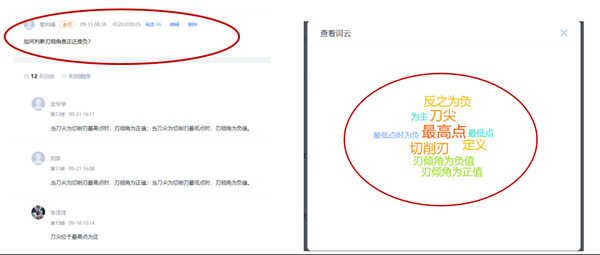

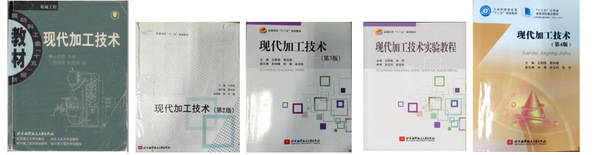

课程组持续动态优化教学内容(图1),丰富课程线上教学资源(图2),强化课程教学过程信息管理(图3),增加全过程讨论反馈(图4),编写体现教学特色的系列教材(图5)。2005年至今,课程教材《现代加工技术》已再版4次,其中第1版为国防科工委“十五”规划教材,2017年出版的第4版为工信部“十二五”规划教材和江苏省高等学校“十三五”重点教材,该版本采用二维码形式实现在线视频资源与教材的有机融合。2023年8月出版的《现代加工技术(第5版)》新形态教材为工信部“十四五”规划教材。该教材在我校及国内多所高校相关专业已得到多年的教学应用,受到学生和专家好评。此外,课程组还出版了《现代加工技术实验教程》和《切削加工实验技术》等配套实验教材和参考书,讲述与现代加工技术相关的实验技术。

图1 持续动态优化教学内容

图2 线上教学资源

图3 教学过程信息管理

图4 学生讨论反馈及词云查看

(a)过往版次教材建设

(b)新形态一体化教材建设

图5 系列教材建设

(三)教学模式改革

课程组形成了面向创新人才培养的多元协同多维全周期教学模式。采用科研带动教学的教学策略,“讲授、启发、互动”等教学方法有机结合,雨课堂、学习通等线上教学平台资源和线下教学、交流讨论相互协同,“课内、课外、实验、线上”等教学时空有效拓展,“广度、深度、挑战度”等学习维度科学提升,“开课前、课程中、考核后”全周期教学闭环,实现“学生参与教学、教学动态优化、全过程评价”的教学模式。

在小班教学环境下,基于生成性教学策略,遵循BOPPPS模式的“课前导入、课中前测和教学、课后反思”进行教学设计,充分利用QQ群、雨课堂等线上平台拓展教学时空,分别针对基础性、应用性和探究性知识采用“讲授、启发、互动”等多元化教学形式,引导学生参与教学。注重课后总结,引导学生强化学习成效,并完善教学设计。

(四)考核评价

1.平时成绩30%;其中,作业5%、测验10%、课程报告5%,实验10%,平时成绩更注重对学生课堂主动参与度、课外实践积极性的鉴定。

2.期末考试70%;通过选择、填空、简答、计算、分析与设计等多种题型考察学生对教学内容的掌握情况与应用能力。

三、课程主要特色

(一)构建了面向航空航天高端制造需求的机械制造技术课程新体系

以航空航天制造高端产业需求为牵引,重构机械制造主干课程体系和内容,兼顾制造基础知识和前沿知识,形成了以“精密、高速、微细、智能和绿色”的现代加工技术为特色的课程内容,培养学生解决复杂制造工程问题的综合能力和创新思维。

(二)形成了面向创新人才培养的多元协同多维全周期教学新模式

基于高水平教学科研团队采用科研带动教学的动态生成性教学策略,“讲授、启发、互动”等教学方法有机结合,“智慧教学工具、虚拟仿真实验、在线学习平台”等信息化工具和资源相互协同,“课内、课外、实验、线上”等教学时空有效拓展,“广度、深度、挑战度”等学习维度科学提升,“开课前、课程中、考核后”全周期教学闭环,实现“学生参与教学、教学动态优化、全过程评价”的新模式。

(三)建立了课程思政与课程教学共融互促的新机制

教学过程中通过引入教师亲历的“大国重器”制造加工难题攻关案例分析,将专业知识、家国情怀和创新思维有机深度融合,激励学生成为制造强国建设的践行者和生力军。

四、课程建设成效

1.通过科研与教学有机结合,形成了独具航空航天特色的知识体系和课程教学内容,具有明显的南航特色,获得了同行和业界的高度评价。课程团队多次在全国机械制造教学研究会年会上作课程改革介绍,获得好评。

2.“学生主体、教师主导”的教学模式,在工程教育认证过程中作为典型课程获得校外同行专家认可。

3.多元化的教学方法提升了学生的学习志趣和能力,学生表示在毕设和课外实践中受益颇多,分析解决复杂问题的能力得到明显提升,助力学生在科创活动中取得优异成绩。

4.课程内容及考核挑战度的提升,获得了学生的积极评价,多位老师荣获校教学优秀奖,评教优秀率高。

5.课程团队积极指导多名本科生参加互联网+、工创赛等全国性赛事,育人成果显著。如指导毕博等15位本科同学的作品《翰接未来-智能绿色“搅拌摩擦焊接”技术解决方案引领者》获2022年第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛金奖;指导李金远等15位本科同学的作品《曦驭未来-开创无损化激光清洗技术新时代》获2023年第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖;指导赵霞等4位本科同学获2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛虚拟仿真赛道飞行器设计仿真赛项(体系设计与运用赛)国赛银奖。