获奖等级:国家级

课程类别:虚拟仿真实验教学一流课程

完成单位:民航学院

课程负责人:柯世堂

课程团队其他主要成员:蒋彦龙、王同光、张召明、黄达

一、课程概况

结构风工程是一门研究和解决结构设计中的风荷载和风效应问题的学科,具有很强的理论性和应用性,是风工程学者和结构工程师之间联系的“桥梁”。该课程研究内容是结构抗风设计的指南,已成为土木工程专业特色基础课程之一,对于培养土木从业人员抗风设计能力十分必要。然而,传统物理风洞资源十分有限,目前江苏省仅南京航空航天大学一家高校具备风洞试验能力,且费用十分高昂,行业内存在“风洞一响,黄金万两”的俗语。这些客观因素限制了普通高校学生对于风洞试验的了解,大多数学校仅能从相关视频中获得风洞的相关认识。因此,本项目基于现代信息化技术构建高真实感的虚拟试验设备以及真实的物理风洞教学环境,建立一个全方位、多层次的大型建筑结构风洞仿真实验教学项目,对于课程建设与人才培养均是非常必要的。

二、课程建设与改革举措

本实验项目针对大型建筑结构风洞实验涉及基础知识面广、工程实践性强的特点,教学方法重点体现“分层次、交互式、重探索、多样性”的特征。分别从基础知识、现场体验、实验设计、虚拟实验、课程设计等步骤开展课程教学。

基础知识。由相关教师讲解关于大型建筑结构风洞试验所涉及的主要理论知识点。学生通过基础知识的学习,可有效建立对结构风洞实验初步了解,并为下一层次的现场体验奠定基础。

现场体验。带领学生现场参观南航NH-2风洞实验室,提前了解风洞实验设备的实际情况和运行机制。此过程能够有效建立对风洞试验的全面认知和理解,帮助学生提升专业综合思考能力。

实验设计。仿真平台采用虚拟技术仿真实验中用到的设备和模型,提供与真实试验相似的实验环境,由学生自主选择实验方案和目的。引导学生自主、开放性提出风洞试验的基本架构和控制参数,并通过改变上述参数,进行参数敏感性分析。

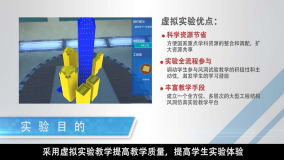

虚拟实验。虚拟实验教学提供全方位的虚拟实验教学辅助功能,包括:实验前的预习、实验过程的管理、实验过程的提示语、指导和实验过程反馈。能够训练学生深刻理解建筑风洞试验总体知识及其工作过程,有效帮助学生提升专业综合思考能力(图1)。

课程设计。依据虚拟实验教学平台对学生进行教学考核和验收,具体包括实验结果批改和实验成绩统计等,为实验教学环境提供服务并开展应用。

图1 虚拟课程内容示意图

通过实验,学生能够全面认识建筑结构风洞试验及试验控制参数对风洞试验中结构的影响,从而有效提升土木工程结构抗风设计的综合创新能力。传统教学在实验环节,更为侧重的是认知学习,即通过学习试验原理来了解如何进行实验、获取实验结果。本项目对传统教学进行了较大的延伸和拓展,主要表现在:

以工程问题为目标,提升学生亟需的解决实际工程抗风设计难题的能力。本项目重在让学生通过探索,掌握进行建筑结构抗风设计的基础理论和知识,并积累实际工程经验。传统的教学实验,耗资巨大,且覆盖面十分狭窄,本项目实验可以让更多的相关专业学生掌握解决建筑结构抗风设计问题的技能。

提高了实验的可操作性。传统的物理风洞试验存在一定的安全风险,本项目在培养学生实际操作能力的同时,避免了相关伤害发生的可能性,可以与现有的课堂教学、慕课教学等手段进行深度融合,大大提升教学灵活性。

本项目已融入国家和江苏省高等学校虚拟仿真实验教学共享平台,将有机融合形成完整的工程实践及虚拟仿真教学平台,在众多开设土木工程专业的高校中具有较强的引领示范作用。

三、课程主要特色

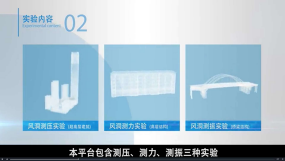

风灾是建筑结构最易遭受的自然灾害之一,由风灾事故造成的人员伤亡和经济损失已成为最严重的自然灾害之一。结构风工程的研究内容是结构抗风设计的指南,已成为土木工程和工程力学专业最重要的专业基础课程之一。然而,传统物理风洞资源十分有限,目前江苏省内仅南京航空航天大学一家科研单位具备完整的风洞试验能力,且物理风洞的使用代价十分高昂。这些客观因素限制了普通高校学生对于风洞实验的认识与了解。因此,用现代信息化技术构建高真实感的虚拟实验设备,并结合真实物理风洞共同塑造教学环境,建立一个可供全国学生无偿使用的大型建筑结构风洞仿真实验教学项目,是紧跟教学要求和国家建设虚拟实验室号召的必要之举。线上线下混合式课程组织实施方案如图2所示。

图2 混合式课程组织实施方案图

本项目在教学方式和评价体系上存在如下特色:

(一)“以学生为中心”的教学理念,“立体化”教学方法

本实验项目秉承“以学生为中心”的教学理念,采用多媒体技术构建了虚拟而真实的风洞实验平台,促使传统物理风洞实验与信息技术相融合,运用“立体化”教学方法,融汇理论教学、现场参观和虚拟实验,最终达到传授知识、提高能力、拓展视野的目的,力求贴近实际、直观生动。

(二)工程化综合训练,培养学生解决复杂工程问题的能力

依托南京航空航天大学“力学”国际一流学科,将国家重点研发计划、国家自然科学基金项目和国内外众多重大工程项目分割简化,转化为直观生动的数字化虚拟仿真实验。

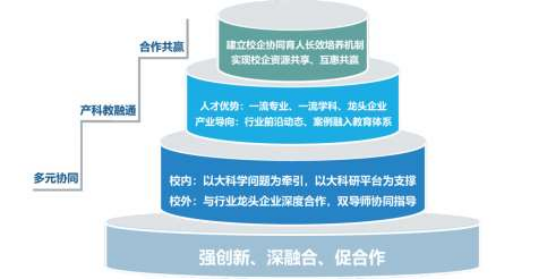

图3 以创新-融合-合作为中心的研究知识链

(三)积极开放共享,不断完善实验项目

本实验项目完成后,首先在校内进行了内部测试和学生试用。根据学生反馈情况,进行了更新完善。在此基础上积极与兄弟院校和行业科研单位沟通交流,争取到更多的建设资源,目前已成功接入国家虚拟仿真教学平台和江苏省平台,扩大了项目的影响力,形成了以创新-融合-合作为中心的全链条发展模式(图3)。

(四)积极进行对外交流和宣传,扩大影响力

以本项目建设为契机,积极与兄弟院校和科研单位沟通交流争取到一些建设资源,扩大了影响力。2018年1月,我校承办了江苏省第一届风工程学术会议,在2021-2023年连续三届承办国际风能波浪能创新论坛,在大会上交流得到了与会专家认可,并收获很多建议。

四、课程建设成效

风洞国家虚拟仿真实验教学中心依托国家级一流课程《大型建筑结构风洞仿真实验教学项目》、省级一流本科课程和产教融合型一流课程《土木工程结构抗风设计》,以优化教学模式、拓展课堂理论和延展物理风洞而建设的开放性虚拟仿真实验教学平台。

中心针对传统物理风洞资源有限且使用代价昂贵等问题,为调动学生积极主动参与、激发学生兴趣潜能、增强学生创新能力,采用现代信息化技术依托真实物理风洞教学环境构建高真实感的虚拟仿真风洞实验平台,建立全方位、多层次、共享的风洞虚拟仿真实验教学中心。同时,作为南京航空航天大学风工程、结构工程与机场工程防灾载体之一,支撑包括极端台风-浪-流耦合作用下海上机场安全稳定、海上大型风力机抗风优化、超高冷却塔结构抗风等研究。依托该中心,中心教师团队指导的学生获批多项国家、省级和校级大学生创新项目及自由探索项目,均获得较好成绩,是教学促进科研和科研反哺教学最好的例证(图4)。

图4 教学促进科研-科研反哺教学的研究知识链

现在中心已成为集学生培养、实验教学、科学研究、学术交流和社会服务与共享研讨于一体的综合创新载体,已有清华大学等90家国内高校和企业单位使用该线上教学平台,累计操作人次达1475次,浏览次数超19000次,好评率达到4.9(满分5.0)。