一、专业概况

信息与计算科学专业是适应现代信息社会的需求,以信息领域为背景,数学、计算机科学、信息科学等学科相结合的交叉学科专业,主要研究运用现代计算工具高效求解科学与工程问题的数学理论和方法以及信息科学与技术的核心基础。培养目标是培养学生建立良好的数学基础,熟练地使用计算机,具备在信息与计算科学领域从事科学研究、解决实际问题、设计开发应用软件的能力。

南航信息与计算科学专业坚持“厚基础、宽口径、高素质、强能力、创特色”的办学指导思想,面向计算科学和信息科学等领域,围绕国家大数据及人工智能战略、航空航天民航事业和江苏省新兴产业对数学和高性能计算的重大需求,以数学理论为专业基础,以计算机科学与技术为工具,着力培养专业基础扎实、理工深度融合和实践创新能力强的高级人才。南航数学学科以学科交叉为特色、以科学计算为优势,打造一流的信息与计算科学专业。

二、专业建设的创新举措、特色做法

(一)人才培养模式创新

建立专业导学制,吸引本科生进课题组,营造浓郁创新氛围。每年入学新生配备1位教师+同宿舍4位学生结对子,实施四年一贯制专业导学与专业指导。通过“1+4”导师制,促进大学生科创项目、学科竞赛等与毕业设计的对接贯通,提升学生科研训练以及毕业设计质量。鼓励教师指导学生参与科研课题,提高学生的学术实践能力,满足不同层次学生的培养需求。教师的科研活动不仅可以吸纳本科生参与,而且相关的科研成果可以转化为本科的教学内容。

建立学支中心,强化科创实践,培养学生实践和创新能力。建立教与学促进中心,搭建个性化、开放式、实践性的学业支持辅导体系,提升学生学习能力和学习效果,培养学生实践和综合能力。设立多类型学生科创项目,建立数模小组,积极组织学生参加全国大学生数学竞赛、全国大学生数学建模竞赛、美国大学生数学建模竞赛等各类竞赛活动。学院为各类赛事的发展配套资源、提供条件,培养学生的创新能力和解决实际问题的能力。

(二)教学模式改革

1.优化培养计划,实施多元化过程考核

结合南京航空航天大学的“三航”特色,以及数学学院的工业和信息化部重点实验室“飞行器数学建模与高性能计算”的流体力学理论与计算优势,针对信息与计算科学本科专业进行了培养计划的优化工作。

摒弃传统的“一考定输赢”与重“考”不重“导”的考核评价方式。注重和加强多元、多维过程考核,增加课程的挑战度,促使学生重视综合能力和素质的提升,促成学习的有效性。多元化的课程考核机制、过程性的学业检测,激发了学生主动学习的热情,提升了师生沟通、生生沟通的能力,初步培养了学生查询资料、实验论证等科研素养。信计专业基础专业必修课(数学分析、高等代数、常微分方程)开展周测(月测)工作,学生主动学习的积极性大幅提高,学习成效持续提升。

2.建立积极有效的育人政策,激发教师内生动力

学院在教学型职岗评聘、教学优秀奖评选、教改项目申报、一流课程建设立项等工作中,通过政策倾斜鼓励教师积极开展各类教学研究与教学建设。针对申报教学改革项目和教学成果奖,给予教学工作量补贴。在年度工作核算以及聘期考核中,持续加大教学研究、教学论文、教学项目、教学成果奖、本科生科创项目和竞赛指导、本科生优秀毕业设计等一系列本科教学和育人相关工作的支持力度。

根据教师的不同需求和特点,建立个性化的激励机制,为教学经验丰富的教师提供更多国内外学术交流机会,提高教学水平和知名度。为青年教师提供更多职业发展机会和培训机会,帮助他们快速成长。学院通过各项激励措施,营造积极向上、和谐稳定的教学环境,提升教师的教学获得感和成就感。

(三)教学团队建设

依托国家和省部级人才计划、学校长空学者计划以及学院青年教师教学科研能力提升计划等,坚持引培并举,加强高水平师资队伍建设,建成了一支由国家级人才为领军、青年才俊为骨干、与本专业匹配度高的一流教师队伍。

深化教学方法改革,积极推广启发式、探究式、讨论式等教学方法,注重培养学生的自主学习能力和创新精神,发挥学生的主体作用,提高教学效果和优化学习体验。鼓励教师开展教学研究,注重总结和推广优秀教学成果,制定相关政策和措施,对取得突出成绩的教师进行奖励和表彰,激励教师积极投入本科教学工作。定期开展团队教学沙龙交流活动,以研促教,提升团队教学能力。

构建由信息与计算科学教学指导委员会-信息与计算科学教学工作组-课程群-教研团队所构成的多级教学组织。强化专业建设指导委员会功能,负责专业建设顶层设计。采用团队集中研讨、相互观摩听课、集体备课等方式,开展教学研讨活动,提升教学水平。聘用教学经验丰富的教师担任各专业课程群组长,负责课程建设。针对教学规范和教学重难点,以多种形式开展多种教学活动,提升教学能力,多种形式包括新教师试讲展示、老教师精彩一课、集中备课等。发掘和培养一批优秀教师,进行专项技能培训,提前规划参赛主题,分析参赛机制和积累参赛素材,参与各类教学竞赛。

(四)教学资源建设

建设高质量的课程教学资源,是线上线下融合式教学改革的重要保障。面对新工科人才培养需求和信息化教学模式的巨大变化,学院组织教学团队在参考大量国内外教材和教学研究成果的基础上,拆解、细化知识点,凝练核心知识点,以知识点为建设单元建设了精品资源库。鼓励学科专业综合实力较强的教师团队组织编写专业核心课程教材。目前数学学院拥有两支校级教学团队,涵盖了新工科数学面上大部分教学课程,其中高等数学团队围绕南航新工科人才培养目标,确立了建设“三航”特色高数课程的理念——“分层教学,因材施教”,建立了一套全过程、全要素、全方位的高数学习矩阵。

三、专业建设成效

(一)人才培养模式创新成效

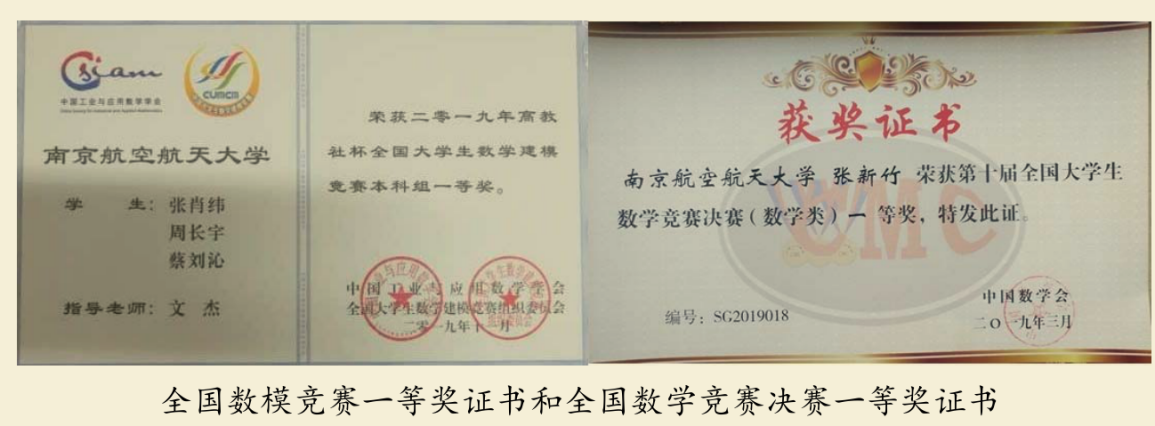

通过“1+4”导师制,促进大学生科创项目、学科竞赛等与毕业设计的对接贯通。近年来,本科生参与大学生创新训练计划54项,数学建模竞赛和数学竞赛获省级奖以上近20余项,获江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖1项,本科升学率保持在50%左右。近三年,学院本科生发表论文12篇,其中,在“1+4”导师制指引下,本科生李兆羿的论文在计算数学顶级期刊《SIAMJ. Numer. Anal.》上发表,本科生邹睿杰的论文在计算几何数学T1级期刊《Comput. Methods. Appl. Mech. Engrg.》上发表。“少数民族学生发展支持中心”相关工作获评江苏省高校统战工作实践创新成果。数学建模团队获中华全国总工会“工人先锋号”。

图1 信息与计算科学专业竞赛获奖情况

表1 信息与计算科学专业毕业生升学情况

年份 | 毕业生 人数 | 升学率 | 985占比 (人数) | 本校占比 (人数) | 其他占比 (人数) | 出国(境) 占比(人数) |

2018 | 72 | 43.06% (31人) | 29.03% (9人) | 25.81% (8人) | 16.13% (5人) | 29.03% (9人) |

2019 | 71 | 43.66% (31人) | 29.03% (9人) | 48.39%(15人) | 12.90% (4人) | 9.68% (3人) |

2020 | 60 | 53.33% (32人) | 34.38% (11人) | 43.75%(14人) | 12.50% (4人) | 9.37% (3人) |

2021 | 76 | 60.53% (46人) | 30.43% (14人) | 45.65%(21人) | 13.04% (6人) | 10.87% (5人) |

2022 | 69 | 52.17% (36人) | 38.89% (14人) | 47.22%(17人) | 8.33% (3人) | 5.56% (2人) |

表2 信息与计算科学专业2018-2022部分毕业生升学去向

年份 | 姓名 | 学号 | 单位名称 | 年份 | 姓名 | 学号 | 单位名称 |

2018 | 江宏昊 | 081410117 | 美国哥伦 比亚大学 | 2018 | 王昀卓 | 081410113 | 中国科学 技术大学 |

2018 | 吕睿潇 | 081410120 | 美国南加 州大学 | 2018 | 刘佳昕 | 081410225 | 复旦大学 |

2018 | 胡明月 | 081410204 | 新加坡国 立大学 | 2018 | 王洪钰 | 081410205 | 英国 约克大学 |

2018 | 郭睿 | 081410210 | 国防科技 大学 | 2019 | 陈轲 | 081520126 | 美国 纽约大学 |

2019 | 朱明璇 | 081510104 | 南京大学 | 2019 | 曹正宇 | 081510129 | 澳大利亚 昆士兰大学 |

2019 | 韩立元 | 031510617 | 中国科学 院大学 | 2019 | 朱天帅 | 081510113 | 中国科学 技术大学 |

2020 | 张若禹 | 161610315 | 上海交通 大学 | 2020 | 王心仪 | 081610101 | 美国 乔治敦大学 |

2020 | 闵定耀 | 081610127 | 四川大学 | 2020 | 李培炎 | 081630115 | 浙江大学 |

2020 | 陈奕冰 | 081610202 | 复旦大学 | 2020 | 沈亦涵 | 081610219 | 中国科学 院数学院 |

2021 | 张肖纬 | 081710115 | 北京大学 | 2021 | 许辰 | 081710130 | 美国 波士顿大学 |

2021 | 郭银川 | 081710112 | 中山大学 | 2021 | 何青威 | 081710223 | 美国加利福 尼亚大学 |

2021 | 孙成 | 021710323 | 中国科学 技术大学 | 2021 | 王纪航 | 061710522 | 中国科学院 自动化所 |

2022 | 张子木 | 081810211 | 中国运载 火箭技术 研究院 | 2022 | 谷留烨 | 081810113 | 英国伦敦玛丽 女王大学 |

2022 | 王明柱 | 081810219 | 中国科学 技术大学 | 2022 | 何冠达 | 081810128 | 澳大利亚 莫纳什大学 |

2022 | 王铭宇 | 081810213 | 浙江大学 | 2022 | 周易 | 161810335 | 中国科学技 术大学 |

(二)教学模式改革成效

修订2023级培养计划,将信计专业本科生分为大一大二基础课培养+大三大四科研就业分流培养,撰写专业分流手册(计算数学方向、最优化方向、信息技术方向、计算机方向),加强专业分流介绍。在传统的信息与计算科学专业的基础上,申请了新型“智能计算”微专业。结合数学和计算机方向的优势,申报“信息与计算科学+人工智能”双学位本科专业。这些都拓展了专业建设的内涵。

(三)教学团队建设

全院共有3人次入选国家级人才计划,15人入选省部级人才计划。71%的教师具有3个月以上留学经历,满足了研究型教学的必要条件。优秀师资的科研能力和教育背景对于锻炼学生的科研能力和开阔其国际视野有着重要帮助。

团队入选首批本科教学研究与改革重大项目“揭榜挂帅”榜单,在江苏省系列教学竞赛中屡获佳绩,2022年团队荣获校教学成果一等奖、2022年度“感动南航”年度人物。教学团队获批省课程思政案例竞赛一等奖1项,课程思政类竞赛获奖2项,微课和教学创新大赛获奖3项。

(四)教学资源建设

灵活运用多种教学模式,构建适合学生自学的教学模式,提升学生会学习的能力,培养学生终身学习的能力。以信计专业核心基础课《数学分析》为基础,构建三航特色《高等数学》数字资源库,涵盖182个知识点的课件和约3595分钟的讲课视频,95个约650分钟的习题微课,丰富的题库(自建1200多题)和试卷库,以及拓展阅读的论文和相关文献资料。

建设长空学院AI复合班、民航特色教材;自建试题库,2000余道题目、5000余份随机试卷,率先实施3800余名学生的大规模过程化线上考核。首创“初识一元微积分”微课程,打好新生的学习基础桩。首创以学院为主导的学情分析,面向15个学院35个教学班,打开课程大门,汇聚教育合力,提高拔尖人才培养质量。