一、专业概况

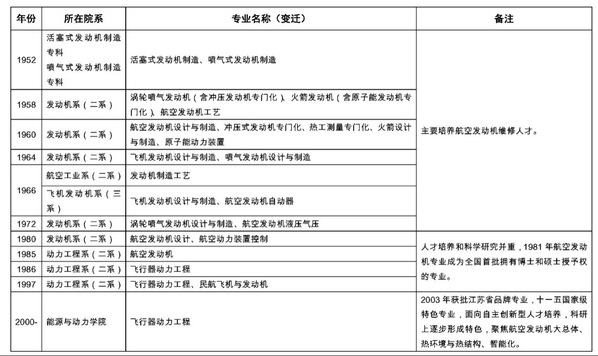

南京航空航天大学飞行器动力工程专业创建于1952年10月,经历了从面向发动机维修、测仿到自主创新的人才培养历程,是“十一五”国家级特色专业,2003-2010年江苏省品牌专业,2016-2018年江苏省高校品牌专业工程一期项目,2012年入选教育部“卓越工程师教育培养计划”专业,2019年入选首批国家级一流本科专业建设点,2022年入选江苏省产教融合型品牌专业。

图1 飞行器动力工程专业历史沿革

本专业致力于培养拥有高尚的人格品行和较强的社会责任感,具有良好的科学素养,具备一定的自主设计能力和创新实践能力的飞行器动力领域拔尖创新型人才。依托“航空宇航推进理论与工程”这一国家级重点学科和国防特色主干学科,以及“动力工程和工程热物理”江苏省重点一级学科,本专业紧密结合国家重大战略需求,服务地方经济,在航空动力方面的科研优势突出,人才培养特色显著,是我国航空发动机领域重要的教学科研基地之一,为我国航空发动机行业的发展做出了重要贡献。

本专业的师资力量雄厚,拥有教师150余名,其中教授50名,副教授61名,各类国家级、省部级人才60余人次,近年来,获得国家级和省部级以上的教学科研奖20余项。

二、专业建设的创新举措、特色做法

(一)立德树人方面

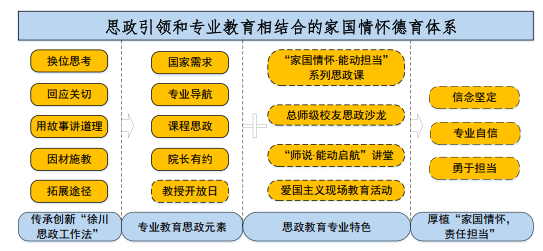

本专业建设始终将立德树人作为根本任务,在专业教育中加强思政教育的改革与创新,构建思政引领和专业教育相结合的家国情怀德育体系,见图2所示。通过“家国情怀·能动担当”“师说·能动启航”讲堂、“教授开放日”“院长有约”等系列化思政模块,引导学生树立航空报国的理想信念,激发学生的专业学习热情,培养学生的创新精神;学院党委与608所总体部、801所载人航天总体部等开展党组织共建,践行“党建引领、业务同行”的思政教育新思路,开展各类主题教育活动。2018年学院党委获批教育部“全国党建工作标杆院系”培育创建单位,《构建“川流不息”思想政治教育新模式》获得2018年国家教学成果二等奖。

图2 思政引领和专业教育相结合的家国情怀德育体系

(二)人才培养模式与体系方面

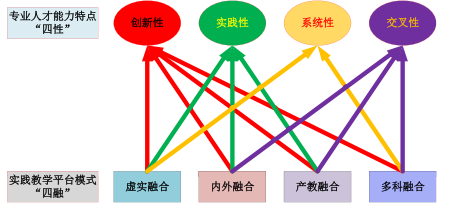

在人才培养中,通过对本专业毕业生的职业发展路径进行跟踪,对基层技术人员、技术骨干、型号总师、人力资源管理人员进行访谈、调研,深入分析新形势下航空发动机行业对本专业人才需求的特质变化。遵循航空动力大工程教育人才培养理念,以工程教育专业认证为抓手,紧密结合国家重大发展需求,以培养“飞行器动力领域的高素质工程技术人才”为己任,践行“大工程观”人才培养理念,注重多学科知识融合、工程实践能力和创新意识的培养(如图3所示)。按照CDIO模式中的航空发动机产品构思、设计、实现和运行等不同阶段,对现有的课程体系进行了梳理和重构(如图4所示),满足“大工程观”对多学科知识融合素质的需求。全面落实CDIO人才培养体系,强化创新和实践能力培育,建立科教融合、校企协同的实践教学新机制,强化设计、实践和创新能力的培养,整体优化人才培养体系。建有“飞行器动力工程”国家级大学生工程实践教育中心、“航空工程”国家级实验教学示范中心、“动力工程训练中心”江苏省实验教学示范中心等,紧密结合行业需求,构建了多资源融合的校-企协同育人平台,探索建立了国内领先的基于“四性(创新型、系统性、交叉性、实践性)四融(虚实融合、内外融合、产教融合、多科融合)”的飞行器动力工程实践教学体系(如图5所示)。

图3 人才培养理念与举措

图4 基于创新实践型人才培养模式的飞行器动力工程专业课程体系

图5 基于“四性四融”的飞行器动力工程实践教学体系

(三)教学团队建设方面

引培并举,建设一支适合“飞行器动力工程创新实践型人才培养模式”的师资队伍。

一方面,引进具有国际化学术经历的高水平师资,通过稳定的国际交流平台,拓宽教师的国际化视野;完善校企协同机制,增强教师的工程实践经验,提升创新实践能力;聘请企业导师,给本科生讲授工程设计类和实践类课程;聘请海外学者,进行短期课程教学。

另一方面,加强教学团队建设。通过设立教学发展中心,让全体教师可以自由、开放地交流教学经验,有规划、有组织、有针对性地开展教学方法改革和教学技能培训;通过老教师的传-帮-带,结合企业实训进行行业实践培训,迅速提升青年教师的教学水平;围绕航空发动机的构思、设计、实施和运行构建若干教师团队。

(四)教学资源建设方面

1.教材建设

航空发动机设计既需要扎实的基础理论,又需要很强的工程实践经验。组织高水平教师和企业专家共同编写《航空发动机总体设计》《航空发动机压气机设计》《航空发动机燃烧室设计》《航空发动机涡轮设计》等系列专业教材,一方面发挥学校在基础研究领域的特长,另一方面可以融入国内航空发动机设计几十年来的经验。

同时,依托“航空宇航推进理论与工程”国家“双一流学科”和“动力工程与工程热物理”江苏省重点学科的科研优势,注重科研成果进课堂、进教材。近几年内出版了五本省部级重点教材,全部融入了本专业教师团队在该领域的科研成果。

2.实践教学资源建设

一方面,基于科研成果自主开发具有显著专业特色的教学实验系统,比较典型的有:基于航空发动机结构和性能建模仿真方面的科研成果开发了具有自主知识产权的国家级虚拟仿真项目“航空发动机装配与试车虚拟仿真教学实验项目”(如图6所示);针对长期以来学生难以接触真实航空发动机试车实验的难题,基于在航空发动机试车台开发方面的科研成果,开发了微型涡轮发动机台架试车教学实验系统(如图7所示),这些实验系统对本专业实践教学起到了重要支撑作用。

另一方面,通过完善校-企协同培养机制,加大学生参与厂所发动机研制生产过程的深度和广度,强化航空发动机部件和整机的实验实训环节,搭建“飞行器动力工程创新实践型人才培养模式”的实验实训平台(如图8所示),为飞行器动力领域的高素质工程技术人才培育提供重要保障。

图8 “飞行器动力工程创新实践型人才培养模式”的实验实训平台

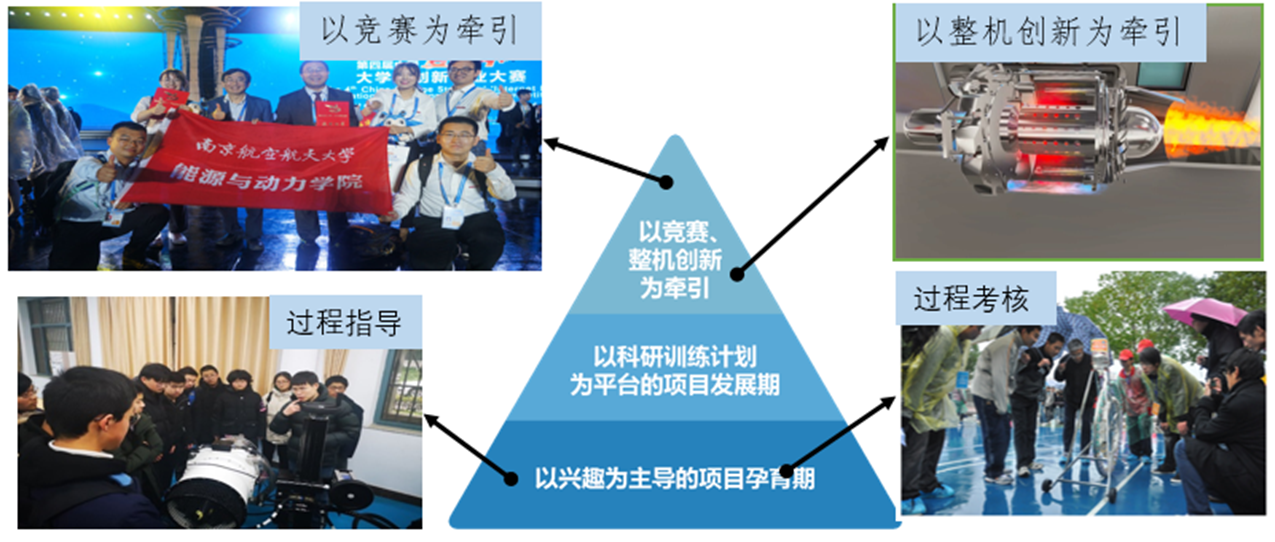

同时,以解决复杂工程设计问题为导向,强化以飞行器动力工程专业为引导的“贯穿培养全过程”的科技创新活动体系(如图9所示),引导大学生开展科创实践活动,培养学生的创新能力和创业意识。在大三年级开设基本科研能力训练课程,全面推行高年级本科生导师制,向本科生开放所有的省部级重点实验室,同时通过设立“创新创业训练基金”“学生创新创业中心”等,鼓励学生通过创新创业等活动将学科学习和工程职业训练融合,进一步培养学生的创业意识和创新能力。

图9 飞行器动力工程学生科技创新活动体系

3.国际合作教学资源建设

本专业深化与国际著名大学的全面合作关系,构建中俄、中新国际协同的人才培养平台。在与俄罗斯乌法国立航空技术大学、法国航空航天工程师学院长期友好合作的基础上,将签订全面合作协议,设置中俄、中法航空动力班,分别实施“2+2+1”和“2+2”的人才联合培养。本专业还与英国、新加坡的多所著名大学有着良好的合作关系,也已经开始小规模的联合人才培养。将进一步深化合作,积极推动同国外大学、知名公司间的学术交流和科研合作,组建国际联合实验室,形成若干稳定的国际协同培养人才平台。

三、专业建设成效

本专业在建设过程中,坚持“大工程观”人才培养理念,按气、固、热、控四个专业方向组建教学团队,构建了优势互补、结构合理的高水平教学队伍,实行课程组运行机制,开展集体备课、集体考核、集体教学研讨,形成了“师德良好、结构合理、素质过硬”的专业教师队伍。同时,本专业与中国航发集团紧密合作,构建了虚实融合、产教融合的“校-厂-所”协同的实践培养体系,聘请了总师级行业专家近30人为企业导师,他们为本专业学生开设了3门企业课程。建立了贯穿学生培养全过程的金字塔式过程指导与考核体系,体现了“兴趣主导-科研训练助推-科技竞赛、整机创新牵引”的特点。本专业学生在各类科创大赛中成绩优异,近五年来获得国家级竞赛奖110余项。比较突出的成绩包括:第十三届全国大学生“挑战杯”科技作品特等奖;2018年第四届全国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖;2019年首届全国高等学校航空航天类专业本科毕业设计大赛团队特等奖;2019年国际空中机器人大赛全球总冠军。

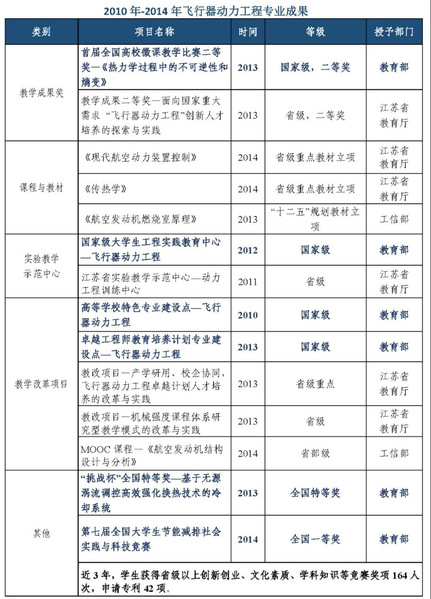

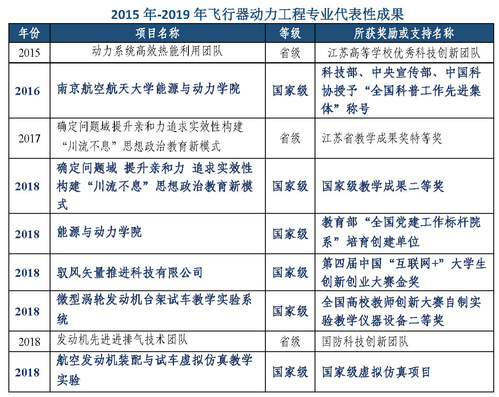

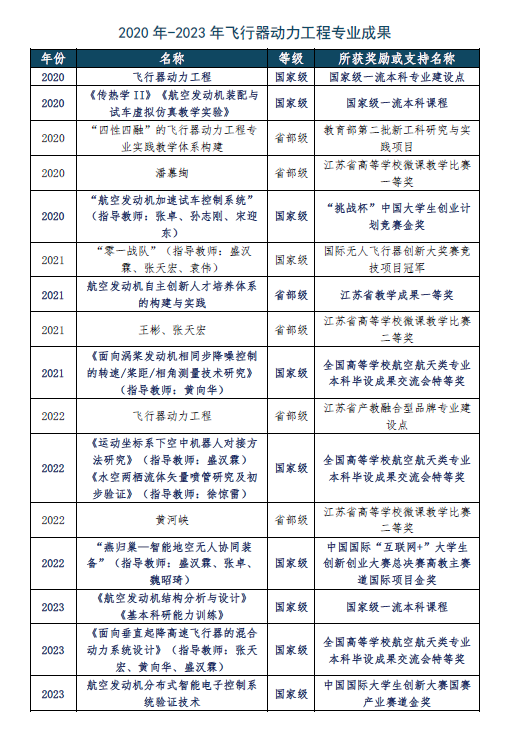

自2010年以来,本专业所取得的成果如下所示:

图10 飞行器动力工程专业2010-2014年代表性成果

图11 飞行器动力工程专业2015-2019年代表性成果

图12 飞行器动力工程专业2020-2023年代表性成果

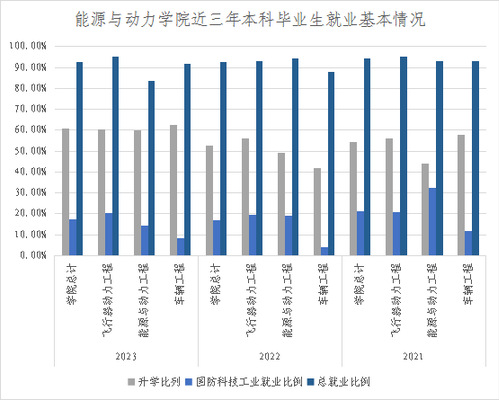

本专业属于国家重点发展专业,学生就业前景十分优越,可就业的范围有航空航天系统、民航系统、能源企业、通信行业、车辆行业以及其他机械、电子类相关行业。近3年来,本专业毕业生的总就业率均超过93%,就业层次也较高,毕业生在国防科技工业部门就业的比例为20%左右(如表1所示),并且本专业毕业生的行业岗位契合度高,事业发展能力强,成为承载我国航空发动机行业的主力军,在科技界、企业界、政界和军界大放异彩,成长为各行业中的精英人才。

七十多年来,本专业培养了12000余名毕业生,他们活跃在航空发动机设计所/企业的关键技术岗位上,成为我国航空发动机行业的主力军。在本专业2000年以后的毕业生中,担任各类航空发动机型号副总师、技术副总师的人数已经超过60人。毕业生中涌现出了中航集团原董事长林左鸣、工程院院士甘晓华、试飞英雄李中华、中国航发总经理李宏新、“昆仑”发动机总设计师严成忠、歼-20发动机总设计师程荣辉、直-XX发动机总设计师-陈国智、运-20发动机总设计师沈锡钢等为代表的行业精英。

表1 能源与动力学院飞行器动力工程专业

近三年本科毕业生就业基本情况统计表

届数 | 专业 | 人数 | 升学 人数 | 升学 比列 | 国防科技工业就业 人数 | 国防科技 工业就业 比例 | 总就业人数 | 总就业 比例 |

2023 | 学院总计 | 298 | 181 | 60.74% | 52 | 17.45% | 276 | 92.60% |

飞行器动力工程 | 195 | 118 | 60.51% | 40 | 20.51% | 186 | 95.38% | |

2022 | 学院总计 | 323 | 170 | 52.63% | 55 | 17.03% | 299 | 92.57% |

飞行器动力工程 | 220 | 123 | 55.90% | 43 | 19.55% | 205 | 93.18% | |

2021 | 学院总计 | 325 | 176 | 54.15% | 69 | 21.23% | 307 | 94.46% |

飞行器动力工程 | 207 | 116 | 56.04% | 43 | 20.77% | 197 | 95.17% |

图13 能源与动力学院近三年本科毕业生就业基本情况