一、专业概况

本专业是国家级一流本科专业建设点、国防重点专业、江苏省品牌专业、江苏省特色专业和江苏省航空航天类重点专业。依托国家“双一流”建设学科“航空宇航科学与技术”,拥有“飞行器环境控制与生命保障工信部重点实验室”等高水平科研平台。本专业紧密围绕我国航空航天机载机电系统需求,通过产教深度融合,形成独特的科研方向,展现出巨大的发展潜力。

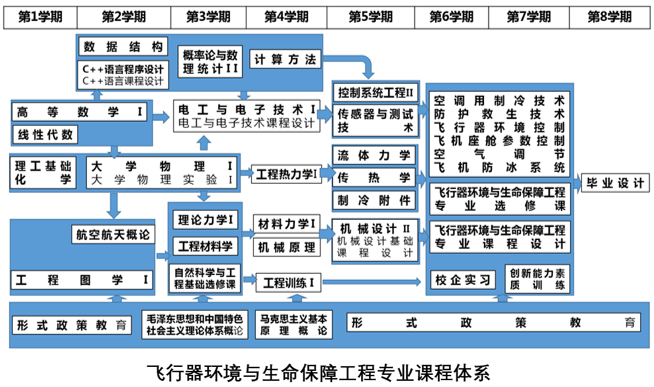

本专业遵循“厚基础、宽口径、重交叉、强实践”的基本方针,第一、二年在长空学院航空航天类专业实行大类培养,三四年级进行飞行器环境控制、防护救生、飞机防除冰等多学科交叉的航空航天专业课程教育,培养学生深入系统的航空航天专业知识和交叉复合的知识运用能力。经过六十余年的发展和积淀,专业始终坚持立德树人、理实融合、引领创新的原则,立足航空航天,外延陆海民用,涌现出罗荣怀、马永胜、陈元先、童旭东等各行各业的杰出校友人才,为中国航空航天产业特别是机载机电技术的发展贡献了人才力量。

二、专业建设的创新举措、特色做法

(一)人才培养模式

1.坚持“立德树人”,服务国家战略,厚植红色基因

坚持以立德树人为根本,以培养能肩负起中华民族伟大复兴时代重任的创新人才为着眼点,把“家国情怀、使命担当”的红色基因文化和“强国兴邦”的军工文化融入人才培养全过程。开设“飞环专业移动课堂”和“飞环视野”等品牌讲座,形成了课程“微”思政、知名学者和行业专家交流有机互补的思政教育模式,将“爱国奉献”的军工文化和“志在长空,航空报国”的南航传统厚植于学生心中。

2.发挥国防平台育人力量,构建国防特色科教/产教融合的培养模式

充分发挥行业专家对专业建设的支撑作用,聘请行业专家参与培养方案修订、开办项目式实习、企业课程等,构建国防特色科教/产教融合的培养模式。充分发挥本专业教师参与大量型号科研项目的优势,采用“专业移动课堂”和“飞环视野”品牌讲座激发学习科研兴趣。通过学业导师的科创项目,选拔本科生加入科研团队,挖掘其科研潜力,对学生进行专业基础、工程实践能力和创新能力的全方位培养。

3.基于飞环专业人才需求,提出“七能力”培养理念

基于新形势下行业对飞环毕业生“复杂系统创新集成能力”的需求,适应性地提出了飞环专业“七能力”的一流人才培养理念,在教学、科研、实习、实践全过程中着重培养学生“系统集成的能力”“务实卓越的能力”“适应环境的能力”“精益求精的能力”“团结协作的能力”“价值判断的能力”和“取舍权衡的能力”等七方面的能力,为航空行业培养具有“复杂系统创新集成能力”的高素质飞环人才贡献力量。

(二)教学模式

创新教学模式,提升课程的价值功能,构建“课程学习-科学研究-工程实践-思政教育”一体化课程教学模式。

1.加强教学方式创新,提升信息化教学水平

紧紧跟随时代步伐和国家发展战略方向,依据当前社会发展和行业需求,结合网络时代信息爆炸的特点,及时全面地更新课程内容,激发学生的学习兴趣和主动性,采用问题导向、案例教学、项目驱动等多样化的教学手段,让学生在探究问题、解决问题中学习知识和技能。同时,充分利用信息技术手段,如大数据、人工智能等,通过建设智慧课堂、在线学习平台等,提高教学效果和质量,为学生提供更加便捷、高效的学习资源和学习环境。

2.推动跨学科融合,培养学生的科研素养和创新能力

通过开设跨学科课程、组织跨学科项目、建立跨学科实验室等方式,促进不同学科之间的交流和合作。同时,鼓励学生自主选择跨学科课程和项目,培养他们的创新精神和跨界思维。加强与国际知名高校和机构的合作与交流,引进优质教育资源和先进教学理念。通过学生交换、教师互访、合作研究等方式,促进师生之间的交流和合作,拓宽学生的国际视野。

3.完善实践教学环节,提高学生的实践能力和动手能力

通过增加实验课程、开展科研项目、组织实习实训等方式,让学生在实践中学习、掌握和运用知识。加强与航空航天企业的合作与对接,通过建立产学研合作基地、开展合作项目、组织科技竞赛等方式,为学生提供更多的实践机会和创新平台。

4.丰富航空航天课程内涵,增强学生的航空报国情怀

大力培育课程思政示范课程,结合航空航天领域的先进事迹和典型案例,让学生深刻感受航空航天精神的内涵和价值,培养勇于探索、敢于创新的精神品质。同时,通过课堂讲解、专题报告、形势政策课等形式,让学生深入了解国家航空航天事业的发展规划、战略布局和政策措施,增强对国家发展的理解和认同,培养学生的爱国情怀和使命感。

(三)教学团队建设

教学团队建设是提升教育质量和培养创新人才的关键。本专业依托我校首个航空航天类课程思政中心,采取创新举措,培育优秀教学团队。

1.学科交叉融合,打造创新教学团队

鼓励开展前沿交叉方向研究的教师开设创新创业课程。基于现有飞行器环境控制、制冷技术等精品课程平台,组建了跨学科的拔尖创新型教学团队,为培养创新型人才提供了有力支持。

2.校企协同,共建实践教学团队

与企业单位共建协同育人平台,开设总师讲坛、企业课程和项目式实习等,组建了高水平的协同育人教学团队。将企业实际需求与教学相结合,提高学生的实践能力和创新精神。

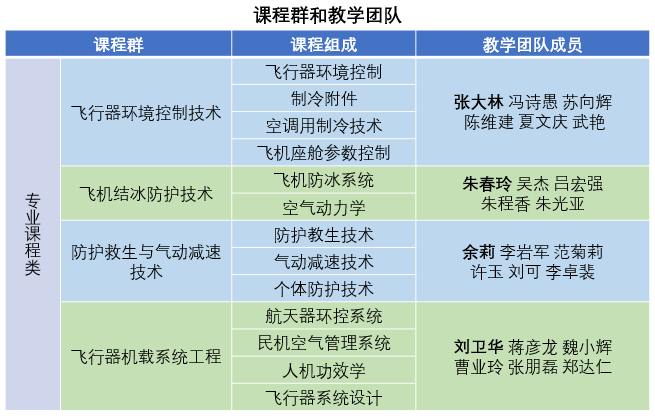

3.灵活范式,建设基层教学组织

以开设飞行器燃油系统与工程微专业为契机,建立了灵活多样的教学团队。同时,以本专业四个核心方向飞行器环境控制、飞行结冰防护技术、防护救生与气动减速技术、飞行器机载系统工程为框架建立基层教学组织,为学生提供了全面的专业知识和技能培训,为培养高素质的航空航天人才奠定了坚实基础。

4.经验传承,引领良师教学梯队

核心课程配备传帮带教学团队,老中青教师共同授课,充分发挥老教师丰富的教学经验、深厚的学术底蕴和青年教师创新的思维方式、年轻活力。通过梯队建设,实现教学团队的优化配置,为提高本专业教学质量提供了有力保障。

5.引培结合,培育国际化教学团队

通过引进海外高层次人才和开展国际交流合作,提升教学团队的国际化水平,积极主办国际高水平学术会议,引进具有海外留学经历的一线教师,拓宽教学团队视野,为学生提供了更广阔的全球化、国际化发展空间。

(四)教学资源建设

以国内外相近专业为参考,加强与国内同类一流专业的交流合作,兼容并蓄,博采众长,打造一流特色教材和课程,开展教材建设和课程建设,从综合性、探究性角度出发完善教育教学系统,形成专业特色鲜明的线上/线下课程教学资源体系。

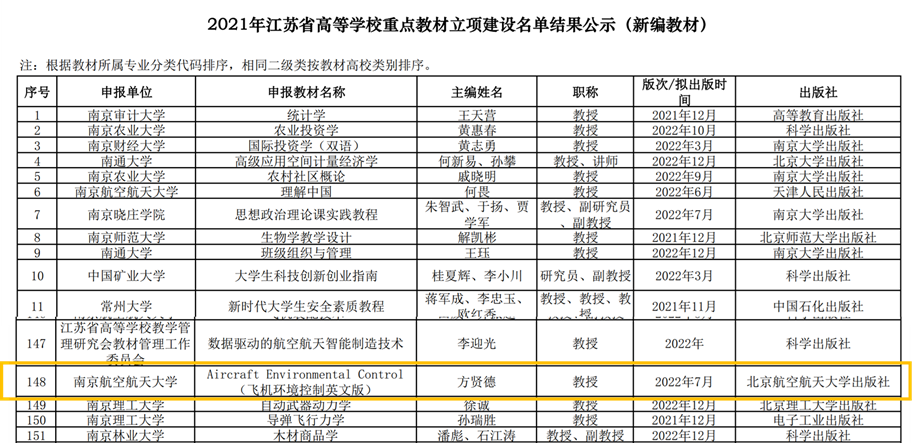

1.与时俱进,打造一流教材

紧紧把握国家重大需求和专业发展方向,围绕专业特色进行教材动态选用或编著。对于专业基础理论和部分专业核心课程,如《流体力学》《传热学》和《防护救生技术》等课程,及时更新能够反映专业领域发展的新版教材;对于专业特色课程,规划重新编写和更新相关教材,完成《飞行器环境控制》《飞机座舱参数控制》等课程教材的编写出版工作。

2.产学研究结合,建设一流课程

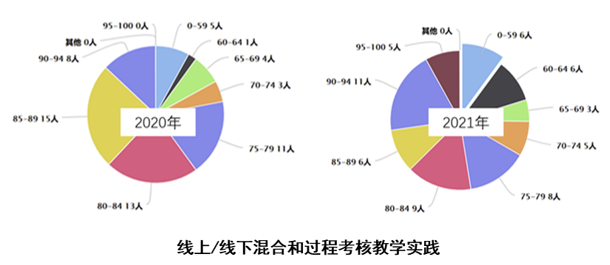

以教师科研项目为牵引,增强校企联系,建设校企融合式专业特色课程,增强学生的专业自信;与大数据技术、深空探测技术、直升机技术等热门技术领域结合,推动课程改革及教学方式创新;强化项目研究式课程的建设,强化过程性考核和自主式学习,提升本科生及留学生课程的授课效果和学习效果。

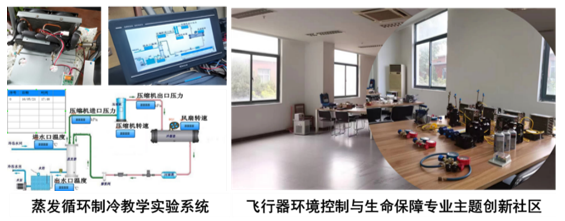

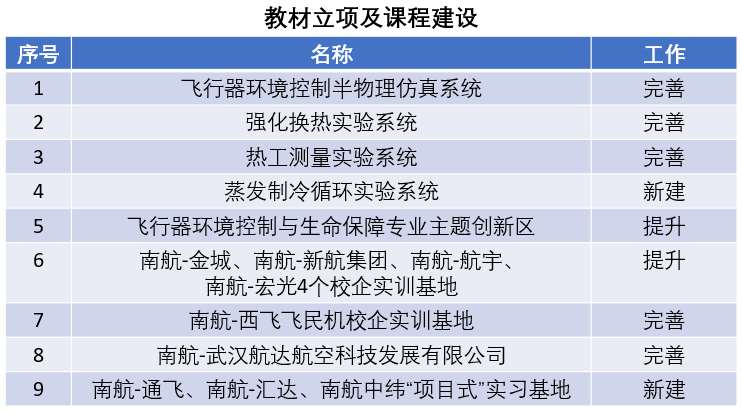

3.突出行业特色,构建实践平台

坚持能力创新实践培养导向,建成满足学生共性和个性化并重培养的实验实训体系。基于现有的人机与环境工程国家级实验教学示范中心、主题创新社区、航空航天馆等教学条件,加强特色实验室条件建设,提升实验室信息化水平,提高实践实训的教学质量;强化校企合作,推动创新实践、实习实训基地建设,完善南航-金城、南航-新航集团、南航-航宇、南航-宏光等校企实训基地,建立人才协同培养机制。

三、专业建设成效

(一)强化立德树人根本宗旨

将“强国兴邦”的军工文化融入人才培养过程,开设“专业移动课堂”和“飞环视野”等品牌讲座,形成了课程“微”思政、知名学者和专家交流有机互补的思政教育模式和“科教/产教融合”培养模式。

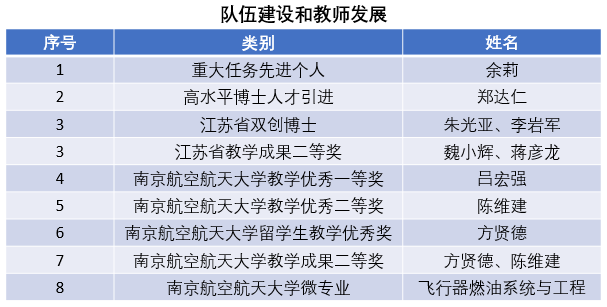

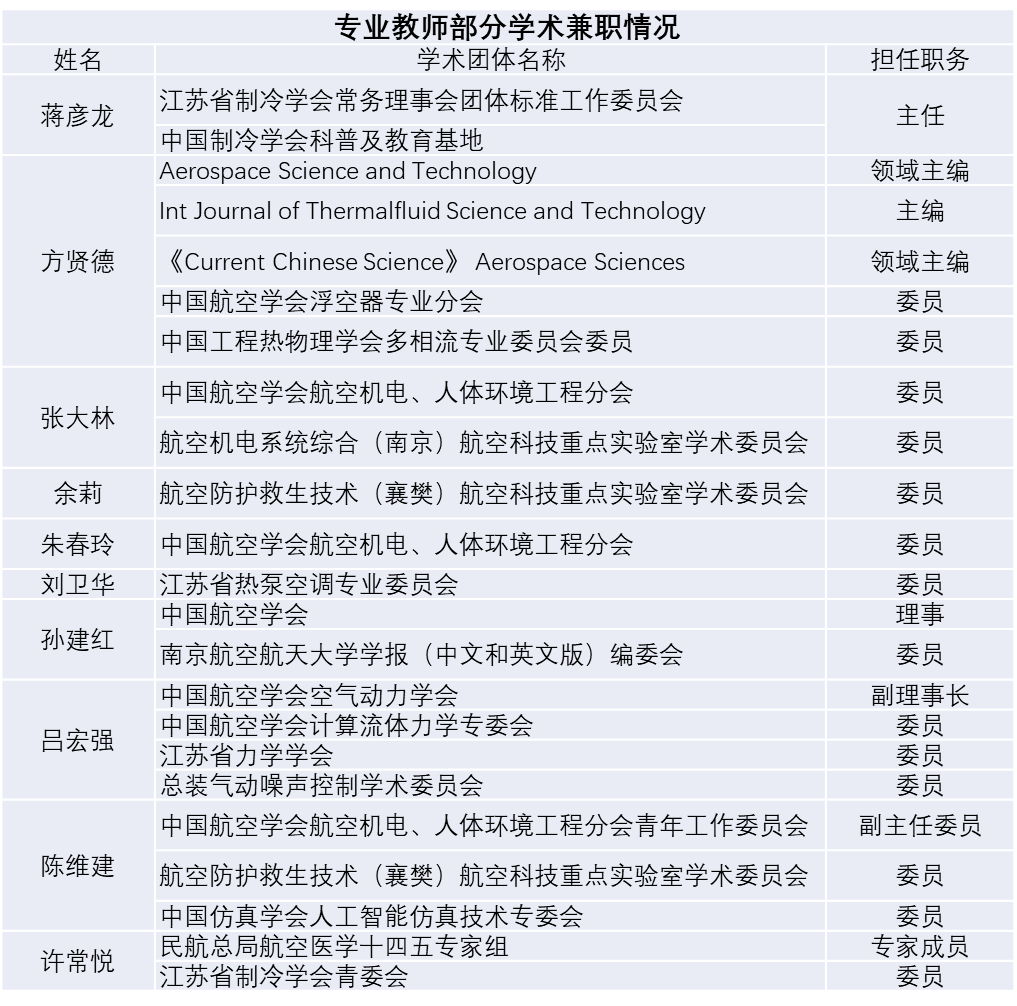

(二)教师发展与教学团队建设

引进高水平教师,重塑教学团队,教师相关学术任职20余人次,着力打造了4个核心教学团队;各类科研项目70余项,为凝练创新创业训练项目和毕设题目提供了坚实基础。

(三)课程教材资源开发

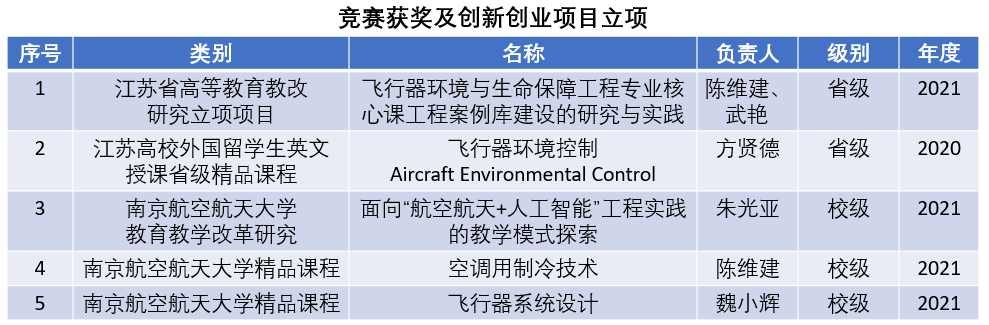

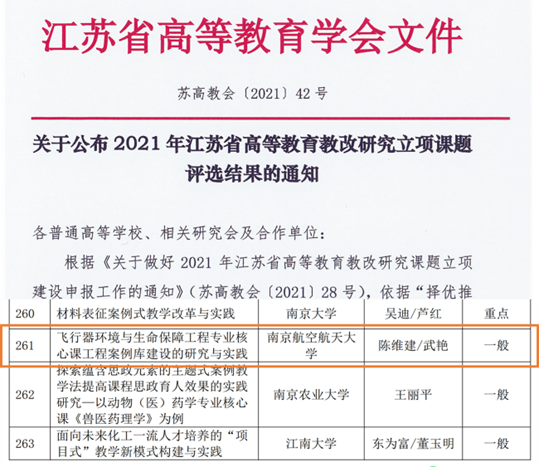

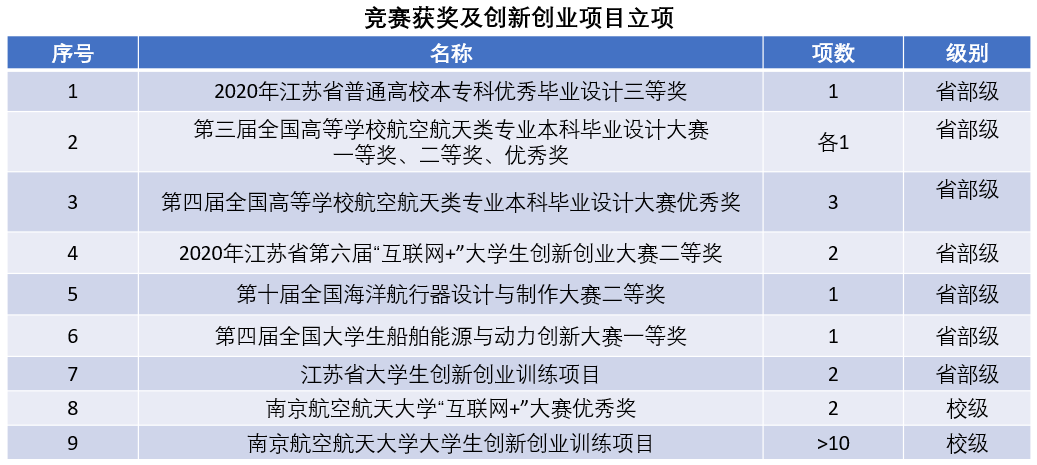

与北航形成了长效的交流机制,构建了具有特色的课程体系;获得省部级教材立项建设2项,校级教材立项2项,省级和校级精品课程3门,各类特色课程建设4门。

(四)实验实训条件建设

完善或新建教学实验系统共5个,进一步提升了4个实训基地的水平,完善了2个实训基地建设,新建项目式实习基地3项,为“互联网+”等竞赛及学生创新创业提供支持。

(五)学生创新创业训练

组建起课程教学小组,提高教学及科创质量,学生获得省部级竞赛奖项15项,立项大创项目超过10项。

(六)国内外教学交流合作

参与教指委组织的相关教学交流会10人次,与北航飞环专业建立起长效交流合作机制;1名教师前往英国访问交流一年,外籍教师开设了全英文课程《气动热系统》。

(七)教育教学研究与改革

获批省教改项目立项1项,校级项目1项,教学改革实践取得良好成效,认定省级和校级精品课程3门;联合长空学院对培养方案进行了优化,为构建国内一流、国际先进的人才培养体系打下了基础。