一、专业概况

飞行器设计与工程专业创建于1952年,是目前我国航空航天类专业中最具特色、最具实力、最具影响力的专业,是首批国家级特色专业、教育部首批一流专业建设点、教育部“卓越工程师教育培养计划”专业、江苏省品牌专业和国防重点专业。所依托的飞行器设计二级学科首批获博士、硕士学位授予权,为我国首批唯一的飞行器设计国家重点学科;所依托的航空宇航科学与技术一级学科2007年成为首批国家重点学科,2022年入选国家“双一流”学科。

本专业围绕学校“培养具有责任意识、创新精神、国际视野、人文情怀的社会栋梁和工程英才”的本科人才培养总体目标,遵循“厚基础、宽口径、重交叉、强实践”的基本方针,培养学生扎实的数理、力学、电工电子、热工基础,以及系统的航空航天专业知识和交叉复合的知识运用能力。毕业生具备航空航天工程科学研究与工程设计的综合能力和发展潜质,具有良好的人文素养、科学思维、创新意识、国际化视野、社会责任感与工程职业道德。

本专业社会影响力大、吸引力强,已成为我国航空航天品牌专业。70年来,为国家输送了万余名航空高级技术人才,培养的学生中涌现出了一大批杰出人才,如:石屏、徐至展、赵淳生、吴光辉、向锦武等院士,直10/直19武装直升机总设计师吴希明、AG600大型水上飞机总师黄领才等国家重大型号总设计师。据中航工业集团公司统计,约1/5的飞行器总师级人物来自本专业。

二、专业建设的创新举措、特色做法

(一)人才培养模式创新

1.打造了国防特色德育培养模式

以爱国、奉献、担当为精神导向,依托南航和国防企业、学生和校友血脉相连的国防特色优势,在学生培养的全阶段,打造“课程、实践、文化”三位一体军工德育模式,在学生心中深植国防军工基因。取得了良好的德育示范效果,引领了航空航天类专业课程思政。

2.加强师德师风建设

本专业以“为党育英才、为国铸重器”为师德师风品性定位,强化“国之大者”的教师使命担当,完善教师培育体系,打造“航宇师说”师德师风建设新媒体品牌,在职称评审、评优评先中实施师德师风“一票否决制”。先后涌现出全国“最美科技工作者”赵淳生院士、全国教学名师昂海松、教育部首批“全国高校黄大年式教师团队”等杰出教师个人、集体。

3.加强培养方案与新工科的关联性

本专业面向新工科对未来飞行器设计人才的需求,注重未来飞行器设计知识结构的前沿性、实践性和综合性,注重内容紧密结合工程、注重综合知识运用、注重综合组织模式,使学生在工程和综合的训练中培养突出的创新意识和能力,能够积极适应新工科建设要求。面向航空科技信息化、智能化发展趋势,自2019年起,在培养方案课程体系中将“控制系统工程II”作为专业基础课核心课,将“传感器与测试技术”作为专业必修课,在专业选修课中增加了“人工智能导论”“微控制器原理与应用”“数字化测试技术”“飞机飞行控制系统”“直升机飞行控制与仿真”等课程。

(二)教学模式改革

本专业坚持教育教学研究与改革永远在路上的理念,以学生为中心,以提升教师自身和团队的教育教学水平为目标,不断探求更有效的教学模式,扎实推进教育教学改革。具体措施包括:探索和实践基于信息化技术的授课方式,专业核心课程建设了网络辅助教学课程、其中部分课程建成了国家级“金课”;探索多样化的课堂教学模式,如雨课堂、翻转课堂等;坚持理论教学与实践实训并重,课内外和校内外相贯通,创新训练与设计竞赛相结合的教育教学模式。近三年来获得省部级教学成果奖2项。

同时,注重专业教师能力培训,学院建有教师发展与培训分中心及课程思政研究中心,先后组织开展了全国高校教师教学创新大赛、江苏省微课竞赛等高水平教师竞赛的培训工作,并组织成立了航空学院教创团队微平台。近年来,飞设专业教师获得第二届全国高校教师教学创新大赛一等奖1人次,江苏省高校教师教学创新大赛特等奖1人次、一等奖1人次,江苏省微课竞赛一等奖1人次、三等奖1人次,第十一届江苏省工科基础力学青年教师讲课竞赛一等奖3人次,首届江苏省高等院校力学类课程思政案例竞赛特等奖1人次、一等奖1人次、二等奖1人次。

建有11个基层教学组织,详见下表。通过团队教师的不断努力,多门课程先后获评省优秀课程、省精品课程、江苏省高校在线开放精品课程、江苏省一流课程等。课程团队教师是全国高校黄大年式教师团队的骨干成员,其中国家杰出青年基金获得者1人,江苏省青年教师讲课竞赛特等奖1人、一等奖1人,2019年课程团队被授予“江苏省工人先锋号”,近5年来指导学生在未来飞行器大赛等竞赛中获得最高级别奖10余项。

表 1 基层教学组织

基层教学组织名称 | 基层教学组织类型 | 负责人姓名 |

航空工程国家级实验教学示范中心 | 实验教学中心 | 聂宏 |

直升机工程实验教学中心 | 实验教学中心 | 高亚东 |

飞行器设计教学团队 | 教学团队 | 姚卫星 |

飞机设计课程群教学团队 | 教学团队 | 昂海松 |

直升机空气动力学课程教学团队 | 教学团队 | 徐国华 |

直升机飞行力学课程教学团队 | 教学团队 | 陈仁良 |

航空航天概论课程教学团队 | 教学团队 | 陆洋 |

飞行器设计课程群教学团队 | 教学团队 | 余雄庆 |

飞行器结构设计课程群教学团队 | 教学团队 | 姚卫星 |

飞行器系统设计课程群教学团队 | 教学团队 | 魏小辉 |

空气动力学课程群教学团队 | 教学团队 | 王江峰 |

(三)教学团队建设

本专业将师资队伍建设置于专业建设首位,并通过各种方式不断提升教师的教学能力。具体举措包括:1.引培并举,揽高层次人才,如聘请国际著名航空宇航专家担任短期访问教授,并长聘外籍教师等;2.精心培育,帮助青年教师成长,青年教师必须参与课程组的教学教研活动;建立助教制度和授课资格考核制度;实行班主任和学业导师制度,中青年教师参与学生培育的过程管理;3.聘请航空航天领域院士、总师担任兼职教授,如吴光辉、向锦武、陆夕云、舒昌院士等,依托国家级人才建设一流教学团队。

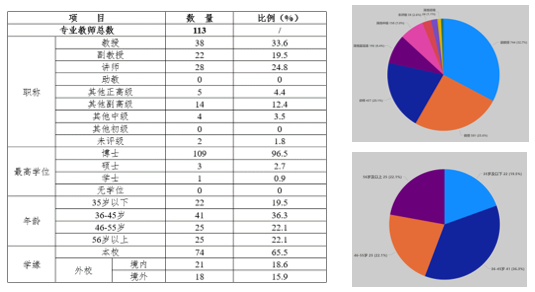

目前,本专业已建成由院士、资深教授领衔,中青年教师(工程师)为骨干,年龄结构和学缘结构合理的师资队伍,现专任教师113人,其中教授38人,具体数据如下表所示。依托高层次人才和高水平的一流教师,建成教育部“黄大年”教师团队、飞行器设计课程群、起落架设计基础等国家级教学团队。

表 2 本专业教师队伍

(四)教学资源建设

1.实验室建设及管理

本专业整合校内外资源,依托整合直升机旋翼动力学国家级重点实验室等一批国家、省部级实验室,建成一批高层次教学实验平台。本专业包含4个专业教学实验室,8个大学生创新类实验室和1个航空航天馆,主要承担“航空航天大类”和“飞行技术”等12个本科专业的实验教学课程,以及面向南航所有专业开设的“航空航天概论”实践教学课程。本专业结合“新工科”建设理念与思路,开设了认知型、基本型、设计综合型和研究创新性四大类实验教学项目132个。年度实验学生约7000人,年实验人时数约14万。

2.实习实训基地建设

本专业遵循“引内外资源创条件,打造工程教育开放融合新生态”的指导方针,发挥特色学科优势,依托学院的2个国家级重点实验室,按照“需求出发、点面结合、校企协同、联合育人”的建设思路,与航空工业所属主要厂所和相关民营企业共同建立了一批校企实习基地、项目式实习基地等实习实训平台。

3.社会资源的利用

本专业通过多部门共建校企互补的高水平实习实践教学平台,与中航工业、中国商飞、航天科技等行业龙头的深度合作,将前沿科学研究、工程技术与实践教学有机结合,让学生在知识的学习和应用之间形成良性互动。以哈飞为例,本专业与哈飞已连续多年开展了校企协同育人平台工程实践计划“揭榜挂帅”项目;由企业发布题目,学生在教师的指导下进行研究,用可行的对策解决企业的实际需求,有效促进了大学生创新实践能力的提升。与上飞院结构强度所联合共建产教研融合基地,促进教育链、人才链、创新链有机衔接,共同推动航空科技创新发展和产学研协同创新。

三、专业建设成效

(一)打造国防特色德育培养模式,德育示范效果好,引领航空航天类专业课程思政

入选教育部首批“三全育人”综合改革试点,成立全国首个航空航天类课程思政中心,创办全国首届航空航天类课程思政教学改革论坛,全国41所航空航天类高校参加本次大会,获国家媒体广泛宣传。涌现出全国课程思政示范课程教学名师魏小辉教授等一批课程思政的优秀教师,并将课程思政教学理念和教学方法在国防科大、西北工业大学等高校进行广泛示范推广。

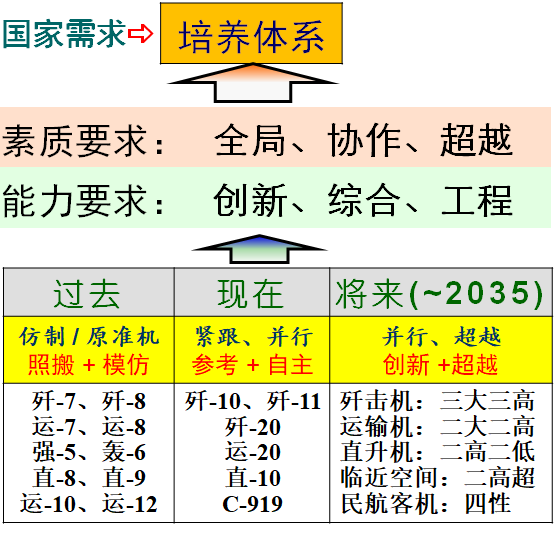

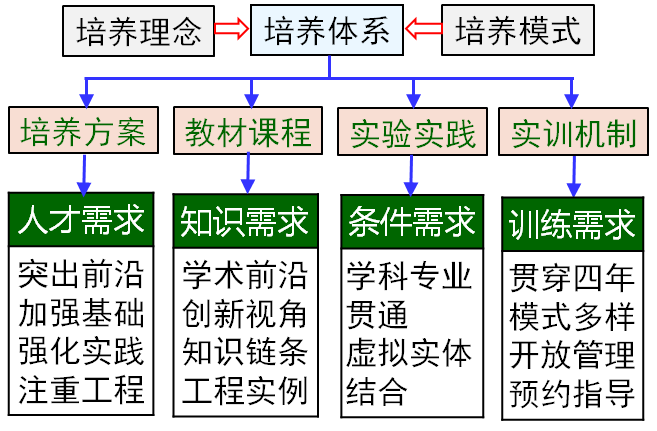

(二)构建符合学科内涵发展变化和行业需求的学生能力素质培养体系,学生培养成效好,国防系统内人才输送比例高

提出“三能力、三素质”人才培养目标:即培养飞设学生的“创新能力、综合能力、工程能力”和“协作精神、全局观念、超越意识”,确立“厚基础、宽口径、重交叉、强实践”的培养理念,重构培养方案,重塑课程教材和实践机制。培养学生扎实的数理、力学、电工电子、热工基础,以及系统的航空航天专业知识和交叉复合的知识运用能力。

图4 以“三能力三素质”为目标的培养体系构建思路

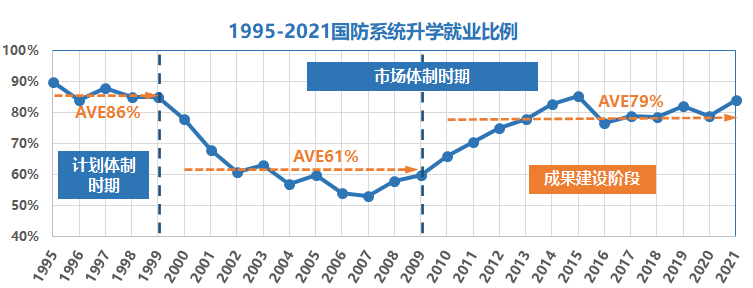

涌现出以中国大学生年度人物黄鸣阳和全国大学生小平科技创新团队为代表的优秀学生和团队,获得以FYI全球大学生航空创意竞赛全球总冠军、互联网+大赛金奖、创青春全国大学生创业大赛金奖等为代表的国际和国家级奖共673项,形成大学生航空科技创新“南航现象”。学生成果在科研转化和创业中更取得进一步突破,省优秀毕设团队设计的四座轻型通航飞机已转化为“NH40”型号项目,并于2019年完成首飞。段文博同学成立南京奇蛙智能科技有限公司,总书记评价其展示产品:“这个无人机做得不错!”2009年以来,国防系统升学和就业比例达79%,平均每年为国防系统供给约200名优秀毕业生,为我国航空强国建设提供源源不断的优秀人才。

图7 1995-2021年国防系统升学与就业比例图