获奖等级:江苏省高等教育教学成果二等奖

获奖时间:2021年

完成单位:南京航空航天大学

主要完成人:魏小辉、聂 宏、姚卫星、郑祥明、陆 洋、蒋彦龙、昂海松、佘 明、尹乔之、胡 挺

一、教学成果的背景

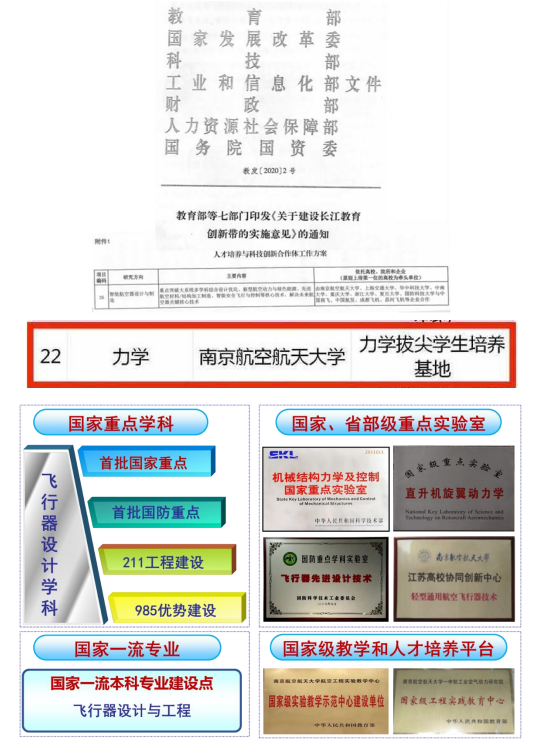

航空强国是国家重要发展战略,是新时代的伟大召唤。飞行器设计是支撑航空强国的核心技术,飞行器设计与工程专业人才培养是实现航空强国战略的重要保障。南京航空航天大学飞行器设计与工程专业是新中国最早成立的航空专业之一,由张阿舟、王适存、范绪箕先生等航空先驱创建,依托飞行器设计国家/国防重点学科,是国家一流专业。已培养出石屏、徐志展、赵淳生等多名院士,和C919总师吴光辉、直10总师吴希明、AG600总师黄领才等一批大国工匠,是南航最著名的传统优势专业。

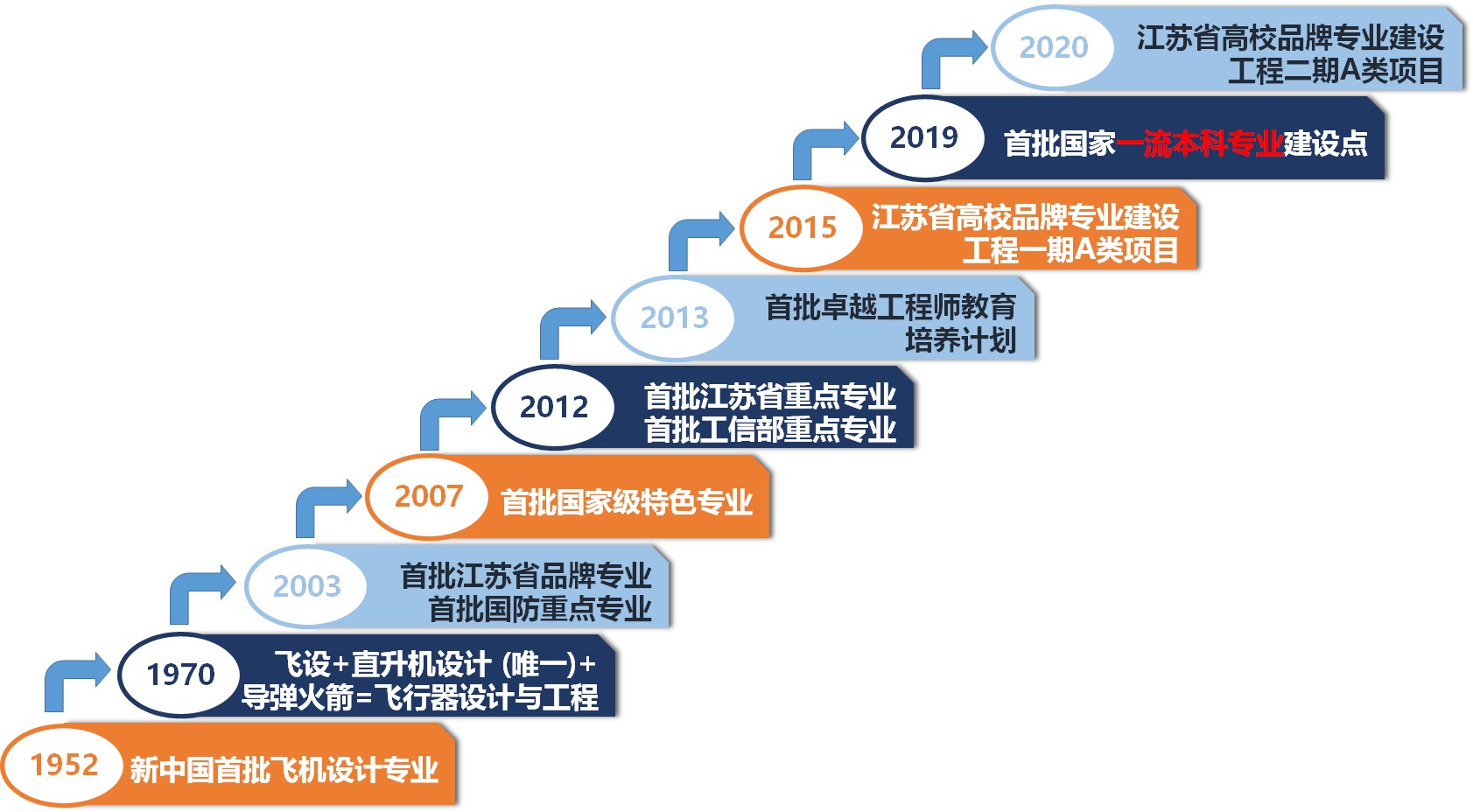

专业历史底蕴

专业发展历程

然而,进入新世纪,大批新一代飞行器自主研发的迫切需求给南航飞设人才培养提出了新的挑战:

学生能否扎根国防系统内:市场经济浪潮不可避免地波及到航空工业,多元化的市场价值取向,导致人才流失严重,1999年开始南航飞设人才培养已由计划体制向市场体制转变,之后10年到国防系统的毕业生比例明显下滑。因此,价值多元化背景下,如何引导学生坚定航空报国信念,为航空强国战略输送更多优秀人才。

学生能否满足航空强国能力需求:航空科学技术日新月异,学科飞速发展,我国飞行器设计由模仿设计向自主设计转变,由机械化向信息化、智能化转变,一些旧知识过时且新旧知识体系的融合衔接出现冗余和断接,培养方案逐渐臃肿且效率低。因此,对学生的知识体系、创新能力提出了更高要求。

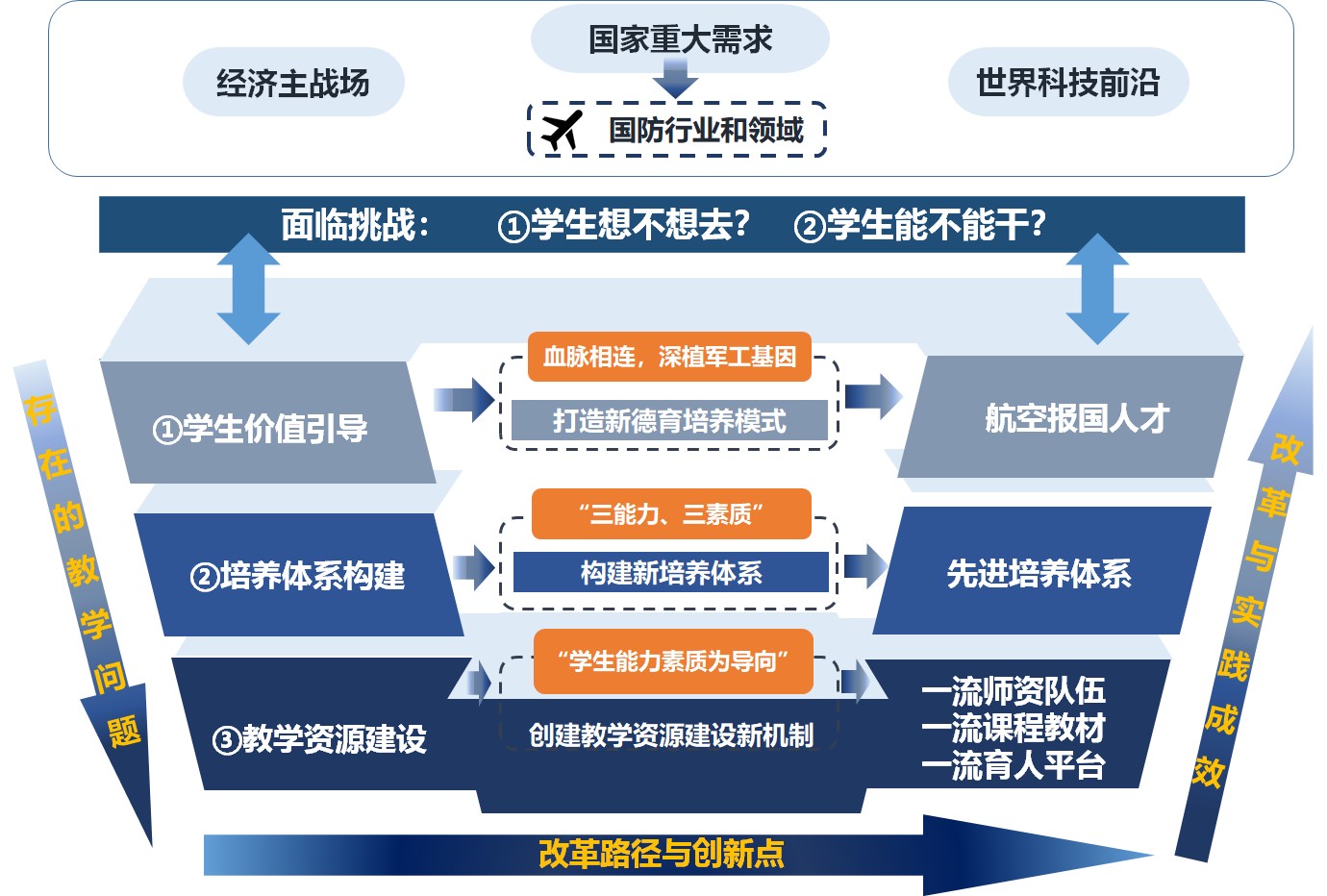

二、改革思路及解决的问题

本项目依托国家教育体制改革试点项目等10余项国家、省部级教改项目,针对学生“想不想去”和“能不能干”的挑战,对飞行器设计与工程人才培养开展了持续10年的改革与实践。为解决教学中存在的学生价值引导教育不全面,培养体系对行业发展的适应性不够,现有教学资源难以满足教学需求等问题,打造“血脉相连、深植军工基因”新的德育模式、构建“三能力、三素质”新的学生能力素质培养体系、“以学生能力素质为导向”重塑新的教学资源。以一流师资、一流课程、一流平台为支撑,形成先进的学生能力素质培养体系,培养出一流航空报国人才,满足航空强国发展需求。我们的具体改革思路是:

(一)打造新的德育培养模式。确立全方位德育的教育理念,以爱国、奉献、担当为内涵,发挥南航和国防系统之间血脉相连的优势,提出并实践了资源协同、以学生为中心的价值塑造平台,建立眼之所见、心之所想皆是军工的德育圈,打造了“血脉相连、深植军工基因”国防特色德育培养模式。

(二)构建新的学生能力素质培养体系。聚焦航空工程英才培养核心任务,基于未来飞行器设计发展变化趋势,提出了“三能力、三素质”人才培养要求,进而对培养方案、课程体系、实验实践和实训机制进行了重构,据此构建了适应行业发展需求的飞行器设计与工程人才新的能力素质培养体系。

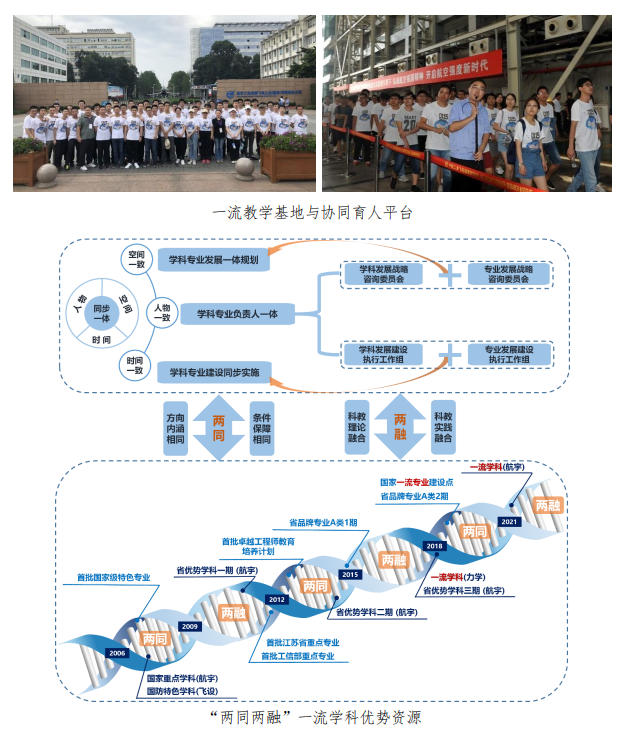

(三)创建教学资源建设新机制。明确学生能力素质为导向的教学资源建设思路,基于新培养体系对于师资、知识、条件和训练方面的需求分析,并通过飞行器设计国防特色学科与国防特色专业的方向内涵和条件建设相同,科研与教学的理论和实践相融的“两同两融”,依托优势学科资源,创建“小核心,大团队”的教学资源建设机制。

改革思路

自成果起始时间以来,南航飞行器设计与工程专业平均每年为我国航空航天事业输送约200名优秀人才,国防系统升学和就业比例达79%。本科生获得国际大学生航空创意竞赛全球总冠军、互联网+大赛金奖等国际和国家级奖共673项,大学生创新设计的无人机产品获得习近平总书记高度评价,形成大学生航空科技创新“南航现象”。获批教育部首批“三全育人”综合改革试点;专业入选国家一流专业,为航宇学科入选国家一流学科提供重要支撑;新增国家级教学名师2人、国家级教学团队3个、国家级课程10门、教材5部、全国首届教材建设先进个人1人、国家级教学育人平台6个,为航空强国建设提供了飞行器设计与工程专业人才培养的“南航模式”。南航飞行器设计与工程人才培养的改革与实践,有效解决了以下三个方面的教学问题:

1.对学生价值引领教育不够,国防系统就业率下降:如何在市场经济体制下打造特色德育培养模式,培养大批具有浓厚航空报国情怀的专业人才?

2.学生的综合素质和能力难以满足航空航天发展需求:如何依据飞行器设计学科的发展趋势内涵和变化,根据学生能力素质需求设计并构建与之相匹配的培养体系?

3.教学资源保障不足:如何以学生能力素质培养为导向,基于培养体系开展教学资源的组织和创新建设?

三、解决问题的方法

本成果全面探索航空强国建设背景下飞行器设计与工程专业人才培养的改革与实践路径,坚持国防特色发展理念,打造新的国防特色德育培养模式、构建新的新的学生能力素质培养体系、重塑教学资源,解决专业人才培养面临的“想不想去国防系统”“在行业和领域好不好用”和“如何给新培养体系配套优质教学资源”的问题。

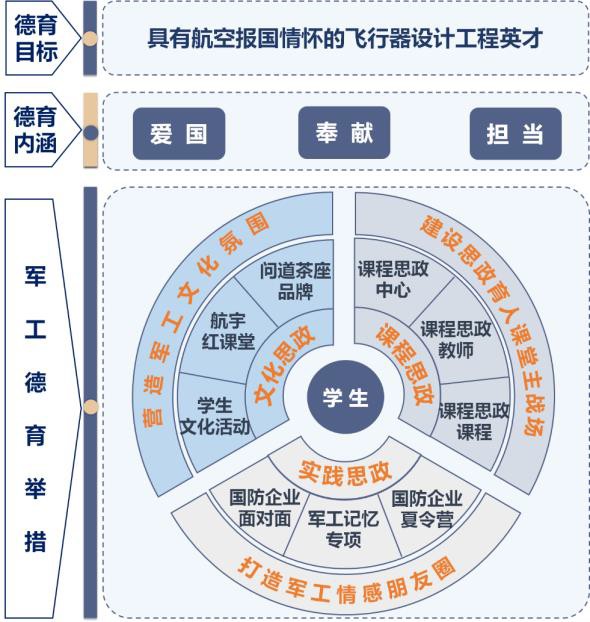

(一)打造国防特色德育培养模式

以爱国、奉献、担当为精神导向,依托南航和国防企业、学生和校友血脉相连的国防特色优势,在学生培养的全阶段,打造“课程、实践、文化”三位一体军工德育模式,在学生心中深植国防军工基因。

国防特色专业德育体系

1.课程思政:紧抓课堂德育主战场,开发课程中的德育元素,每时每刻都让学生眼之所见、心之所想皆为军工。优化课程思政运行机制,建成全国首个国防特色课程思政中心,举办首届全国航空航天类课程思政教学改革论坛,推进“思专融合”研究,形成特色鲜明、学生喜爱的课程思政体系,建设思政育人课堂主战场。

课程思政研究中心成立 首届全国航空航天类课程思政教学改革论坛

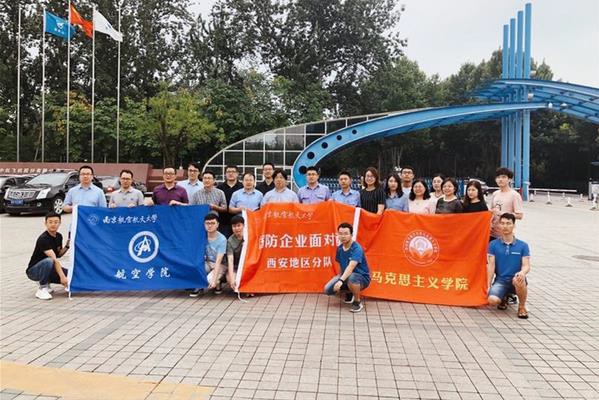

2.实践思政:丰富军工实践育人体系,唱响航空报国“主旋律”。深挖军工资源,连续20年开展“国防企业面对面”活动,构建“导向性、贯通式、精准化”实践育人体系。夯实基层组织工作基础,打造支部共建“样板间”,依托系所和军工企业共建党支部,探索党建工作与行业领域深度融合的创新形式。还通过“军工记忆”专项实践和“国防企业夏令营”等,培养学生军工认同感、锻炼军工适应性、建立军工就业渠道,打造军工情感朋友圈。

国防企业面对面活动军工记忆专项实践

3.文化思政:配强思想政治工作队伍,开设“问道茶座”等品牌讲座,邀请本专业培养的优秀校友C919总设计师吴光辉院士等主讲“爱国奋斗,南航担当”总师公开课,本专业学生参与编演的主旋律话剧《中国直升机泰斗王适存》入选“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”,大批军工文化特色活动培养了学生的军工自豪感和归属感。

问道茶座品牌活动总师思政课

(二)构建符合学科内涵发展变化和行业需求的学生能力素质培养体系围绕

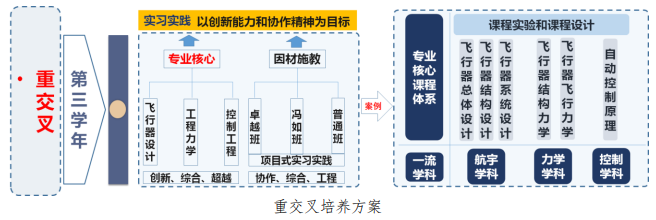

“培养具有责任意识、创新精神、国际视野、人文情怀的社会栋梁和工程英才”的本科人才培养总体目标,针对(1)学生创新培养不足:理论课程内容落后于现代飞行器设计的发展,缺乏有效的创新能力培养机制和创新意识培养环节,(2)理论与实际结合不紧:理论课程内容中工程实例偏少,实践教学的内容和手段陈旧,实践的工程性和综合性不够等问题,提出“三能力、三素质”人才培养目标:即培养飞设学生的“创新能力、综合能力、工程能力”和“协作精神、全局观念、超越意识”,确立“厚基础、宽口径、重交叉、强实践”的培养理念,重构培养方案,重塑课程教材和实践机制。培养学生扎实的数理、力学、电工电子、热工基础,以及深入系统的航空航天专业知识和交叉复合的知识运用能力。

1.厚基础

加强通识教育和数理基础,如通过从基础层到拓展层到核心层的数理课程,夯实飞行器设计数理基础。

2.宽口径

打通原有的飞机总体、结构、强度、测试等细分专业方向,统一设置专业基础课程,拓宽学生专业发展路径。

宽口径培养方案

以支撑专业发展能力的大二暑期课程专业基础与新兴学科导学讲座

3.重交叉

在培养方案中新增飞机飞行控制系统等跨学科交叉课程和选修模块,设立“航空+AI”复合班,培养学生跨学科思维和创新能力。

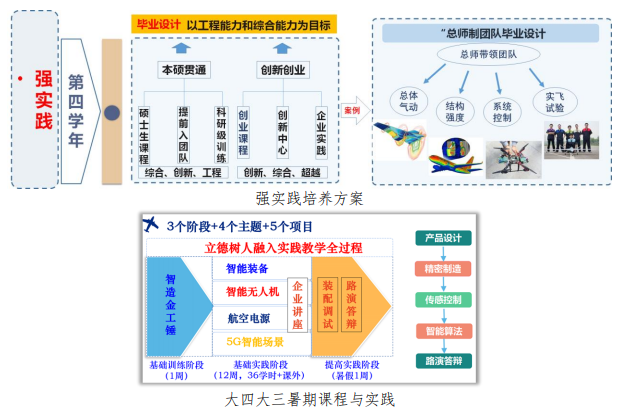

4.强实践

开设《微小型无人机创新设计与制作》等实践课程,建立“总师制”团队毕业设计模式、开展项目式实习,强化学生创新实践能力培养。

(三)创建教学资源建设新机制

新培养体系提出了内容和层次更丰富的需求,引起了教学供给侧资源危机。提出了以飞行器设计与工程专业校内教学团队为核心,“两同两融”一流学科优势资源,联合校内、校外教学资源构建大团队的“小核心,大团队”建设模式,系统提升师资、课程、实践、平台资源优势。

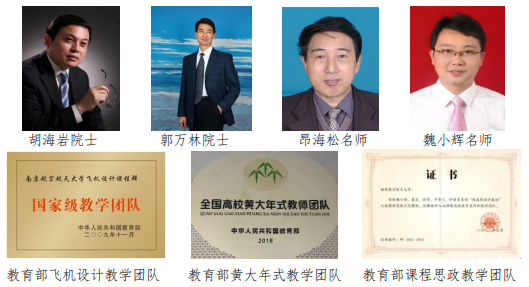

1.一流教师组建一流教学团队

依托吴光辉、向锦武、朱广生、陆夕云院士等国家级人才和高水平科研团队的一流教师,建成教育部“黄大年”教师团队、飞行器设计课程群、起落架设计基础等国家级教学团队。

一流教学团队

2.一流科研成果转化一流教学内容

把国家级科研成果转化为一流课程和教材,并提升教师个人教学水平。如昂海松教授的微型飞行器国家科技奖,转化2门国家级课程和2部国家级教材,昂海松教授也获评国家教学名师和全国首届教材建设先进个人。

3.一流科研项目拓展创新实践活动

学生科创项目和团队毕业设计项目,源自于国家重大型号项目的牵引,在真刀实枪的科研训练中提升工程实践能力。如“凤凰之翼”学生团队参与大型客机创新设计,获全球航空创意大赛总冠军。

4.一流科研平台培育一流教学基地

依托国家重点实验室和国防军工企业等,共建协同育人平台,培育一流育人平台和教学基地。如,依托直升机旋翼动力学国家级重点实验室建成航空工程国家级实验教学示范中心;依托机械结构力学及控制国家重点实验室,建成基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,智能航空器长江经济带协同育人平台等。

四、成效

(一)德育示范效果好,引领航空航天类专业课程思政

入选教育部首批“三全育人”综合改革试点,成立全国首个航空航天类课程思政中心,创办全国首届航空航天类课程思政教学改革论坛,全国41所航空航天类高校参加本次大会,获国家媒体广泛宣传。涌现出全国课程思政示范课程教学名师魏小辉教授等一批课程思政的优秀教师,并将课程思政教学理念和教学方法在国防科大、西北工业大学等高校进行广泛示范推广。

(二)学生培养成效好,国防系统内人才输送比例高

2009年以来,涌现出中国大学生年度人物黄鸣阳和全国大学生小平科技创新团队为代表的优秀学生和团队,获得以FYI全球大学生航空创意竞赛全球总冠军、互联网+大赛金奖、创青春全国大学生创业大赛金奖等为代表的国际和国家级奖共673项,形成大学生航空科技创新“南航现象”。学生成果在科研转化和创业中更取得进一步突破,省优秀毕设团队设计的四座轻型通航飞机,已转化为“NH40”型号项目,并于2019年完成首飞。学生在创新实践中形成的数十项成果,如“扑翼机”“扇翼机”“等离子体无人飞行器”“无源控制流体推力矢量动力装置”等,

已分别被应用于总装备部重大探索项目、国家“973”项目、“863”项目的研究,对行业发展起到推动作用。段文博同学成立南京奇蛙智能科技有限公司,总书记评价其展示产品:“这个无人机做得不错!”

奇蛙无人机获总书记认可省优秀毕设转化为NH40型号项目

2009年以来,国防系统升学和就业比例达79%,平均每年为国防系统供给约200名优秀毕业生!为我国航空强国建设提供源源不断的优秀人才支撑!

1995-2021年国防系统升学与就业比例图

(三)师资团队、课程教材和育人平台等教学资源建设成效显著

飞设专业拥有国内外一流的师资队伍,2009年以来,新增中科院院士2人、国家级教学名师2人,国家级教学团队3个。长江、杰青、千人、万人领军、卓青等为代表的国家级人才29人。

更新教学方法和教学内容,建设一流课程和教材,2009年以来,获批国家级课程10门、教材5部,昂海松教授获全国首届教材建设先进个人。《飞行器设计品牌专业系列教材》已出版20余部。“无人机设计导论”等在线开放课程、飞行器结构设计等教材被西工大、沈航等高校广泛采用。

国家精品在线开放课程“无人机设计导论” 飞行器设计品牌专业系列教材

通过本项目对创新、基础和实践类育人平台的培育和建设,2009年以来,新增智能航空器设计与制造长江经济带人才培养和科技创新合作体、力学基础学科拔尖学生培养计划2.0基地和航空工程国家级实验教学示范中心等国家级育人平台6个,省部级育人平台9个,和原有平台一起,形成了一流的育人平台支撑。

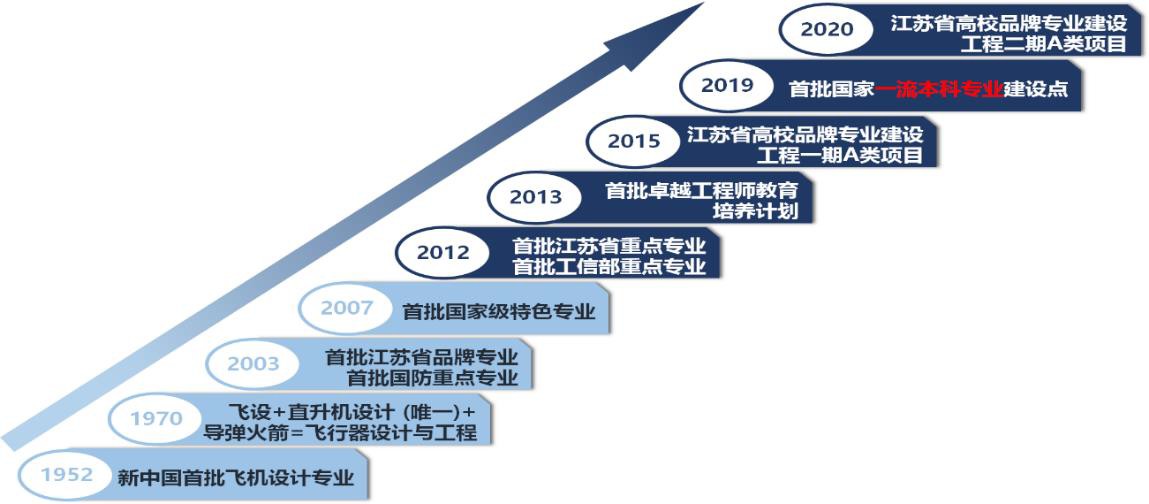

(四)专业建设水平显著提升,成果示范效应好、国内外影响大

2012年入选首批江苏省重点专业、工信部重点专业,2013年入选首批卓越工程师教育培养计划,2015年入选江苏省高校品牌专业建设工程一期A类项目,2019年入选教育部首批国家一流本科专业建设点。

飞行器设计专业发展里程碑图

在全国高等学校航空航天类专业教育教学研讨会等受邀进行大会主题报告交流和经验推广。清华、上交等众多国内高校均来学习调研人才培养模式和培养方案。每年吸引外国留学生60余人来攻读学士学位。创办并主办三届亚洲飞行器设计教育国际研讨会(AWADE),引领专业国际化发展。