一、专业概况

南京航空航天大学测控技术与仪器专业前身是1952年组建的“航空仪表及传感器”专业,1985年更名为“检测技术及仪器”专业,1998年教育部新专业目录公布后,更名为“测控技术与仪器”专业。2003年入选江苏省特色专业,2017年通过工程教育专业认证,2020年入选国家一流专业建设点,2021年入选江苏省品牌专业。

专业定位为国内一流本科专业,贯彻“立德树人”教育原则,坚持“立德树人”根本任务,以适应社会发展和航空、航天、民航、国防需求为导向,培养具有良好科学素质、人文素养、创新意识、国际视野和团队协作精神,具有高度的社会责任感和国防使命感,具备扎实的测控技术与仪器基础理论和专业知识,具备解决航空、航天等领域复杂测控工程问题的综合实践能力,能在智能感知、计算机测控等相关领域从事科学研究、工程设计、产品研发及管理等方面的工程精英,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

目前本专业专任教师33人,其中正高职称6人占比18.2%,副高职称17人占比51.5%,具有博士学位的教师31人占比93.9%。每年招收本科生90人左右,在校生300多人。

二、专业建设的创新举措、特色做法

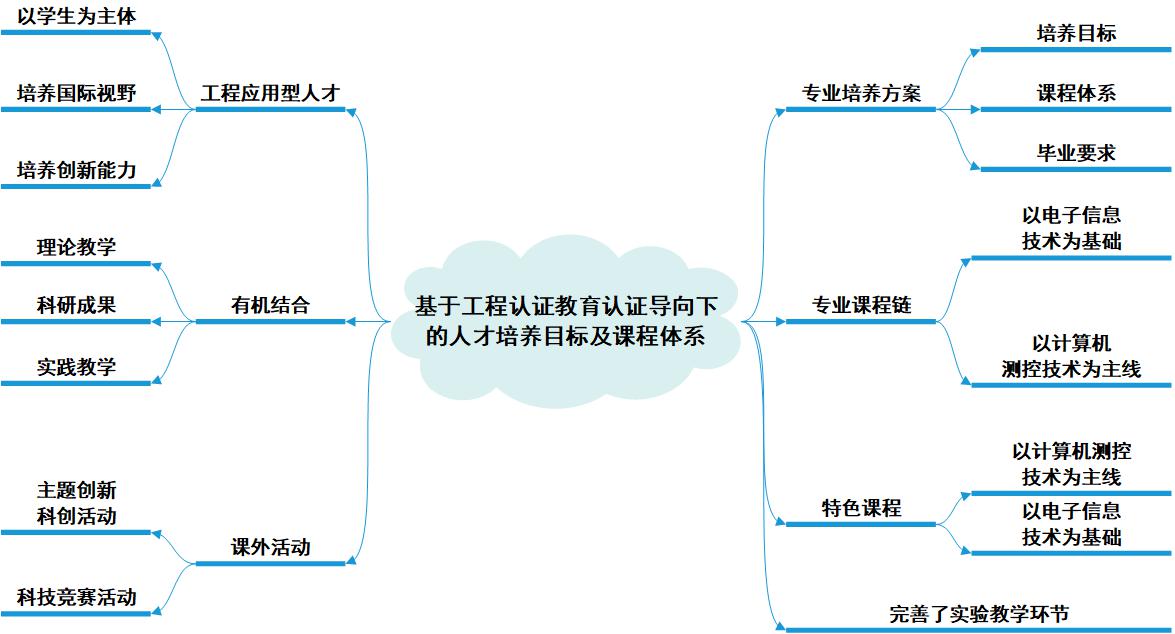

(一)基于工程教育认证导向下的人才培养目标及课程体系优化

优化形成了一套完整的专业培养方案;构建了以电子信息技术为基础、计算机测控技术为主线的专业课程链;强化了理论教学、科研成果与实践教学的有机结合;增设了新生研讨课、科学实验探究课和学科拓展课等特色课程。2017年本专业通过了工程教育专业认证,并在工程教育专业认证标准的引领下,近三年在师资队伍建设、优质教学资源建设、人才培养质量等多方面取得了突破性的进步。如建立了“南京市计量监督检测院”等10余个实习实训基地,建设了高速载运设施无损检测和监控技术等主题创新区,用于学生的专业认知实习、科创、竞赛等活动。2019届学生考研升学率首次突破50%。

图1 人才培养目标及课程体系优化

(二)面向学生专业素养培养的“集群式、智慧式”教学课程构建与教学模式改革

组建了基础课程专业课程组,建立了课程组间、组内定期交流、反馈制度。推进“互联网+教育”下以学生为中心的教学模式改革,建设和引进优质在线开放课程资源,大力推进“雨课堂”“慕课”教学。“电子技术基础课程”教学团队入选国家级教学团队;陆续建成了《传感器原理》《法-珀型航空气压传感器设计与制备虚拟仿真实验》江苏省一流课程、《数字电路与系统设计》江苏省在线开放课程;出版了多本国家级规划教材;多名青年教师在国家级及省部级各类教学竞赛中获奖。

图2 智慧教学

图3 精品教材

图4 一流课程

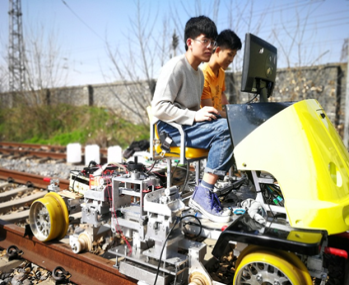

(三)基于创新实践能力导向下的研、教结合

在以问题导向、专题应用、以赛促训的学生创新实践能力培养的基础上,进一步强调了教师科研项目及成果同实验教学相结合以实现资源的高效整合,增强了航空专业特色,学生创新能力显著提高。如建设了航空测试系统专业实验室、无损检测与传感实验室等;学生科创成果有了质和量的突破,获得“挑战杯”特等奖/一等奖、“创青春”双创杯金奖等多项殊荣;近三年学生参与各种创新、竞赛类项目比例达40%。积极促进学生的国内外交流,支持学生出国参加重要国际会议,如世界无损检测大会(WCNDT2016)等。

图5 “挑战杯”“创青春”大赛获奖

图6 中俄(工业)创新竞赛获奖及中俄总理会晤颁奖现场

及学生创新实践活动现场

将持续改进、时时创新理念贯穿于教学质量监控与考核评价全过程,在教学活动中遵循监控、评价、反馈、提高、创新的周期模式,实现教学质量监控与评价的闭环管理。有效促进了教师、尤其是青年教师教学水平的提高。本专业所有教授、副教授全部为本科生授课,近些年无教学事故和考核不合格等现象发生,青年教师教学评估优秀占比大于80%。

三、专业建设成效

本专业始终坚持以服务航空、航天、民航以及国防和地方经济建设为己任,直面国家航空航天重大需求,重点建设高水平专业和学科平台,积极承担国家重大、重点科研项目,大力开展科学研究和人才培养。本专业70余年的建设与发展历程同我国的国防事业(尤其是航空发展)、电子信息产业等领域的发展密切相连,专业由最初的航空仪表特色专业逐步发展到目前的以航空应用为背景,以计算机测控系统为主线,偏重于电子信息技术、无损检测、传感器技术,面向工业化、信息化和国防现代化的江苏省特色专业,与社会经济发展需求紧密吻合。

取得的建设成效有:

2003年,入选江苏省特色专业

2010年,电子技术基础课程教学团队入选国家级教学团队

2011年,入选江苏省优势学科

2016年,入选江苏省重点学科

2017年,通过工程教育专业认证

2020年,入选国家级一流本科专业建设点

2021年,入选江苏省品牌专业

2017年,获批工信部重点实验室

2022年,获批文物无损检测及安全溯源江苏省重点实验室

2022年,应用电子技术教学团队入选校级公共基础课程教学团队

中国科学技术协会青年人才托举工程1人(冯昆鹏)

江苏省六大高峰人才1人(徐贵力)

江苏省青蓝工程中青年学术带头人1人(徐贵力)

江苏省333人才工程2人(徐贵力、杨德华)

江苏省双创计划3人(费飞、李真、马栎敏)

培养多名杰出人才,部分典型优秀毕业生如下表所示。

表1 部分典型优秀毕业生