一、专业概况

南京航空航天大学是我国工业工程专业的三家发起单位之一。工业工程专业2019年获批国家一流本科专业建设点,是江苏省工业工程领域首批建设的品牌专业(2005年)、江苏省工业工程领域首批唯一建设的重点专业类(2012年)、工业和信息化部工业工程领域首批唯一建设的重点专业(2012年)、管理科学与工程(江苏省重点学科)和系统工程(国防特色优势学科)的主要支撑专业。工业工程专业的支撑学科——管理科学与工程在第四轮教育部学科评估中被评为“A-”,并在第五轮学科评估中的排名有所提升。2022年被评为江苏省首批产教融合型品牌专业,为教育部首批虚拟教研室“江苏省工业工程专业虚拟教研室”发起单位。据中国统计出版社出版的《挑大学选专业——高考志愿填报指南》,南航工业工程专业被评为全国最强专业之一。

二、专业建设的创新举措、特色做法

以制造强国、服务航空航天民航为背景,以创新型人才培养为目标,以素质教育为牵引,以知识学习与能力培养为基石,经过多年探索,建成了工业工程创新人才培养的“三链”(教学保障链、实习实践链、能力拓展链)体系,形成了具有“行业特色+技术特征+实践需求”特点的“工-管”交叉类专业创新人才培养新模式。

首创“军演式”实习,构建了“教-科-训-赛”一体化人才培养路径。教师将承担的科研项目结合“两化融合”特点进行再加工,通过“主题创新区”向学生发布,将项目有机嵌入到学生创新能力培养中。针对项目式实习实训,建立了“企业出题、教师析题、学生解题、现场判题”的良性机制,首创了多队同台竞技、校企双向赋能、现场决定胜负的“军演式”实习模式,科创与实习成果经过总结提炼又成为参加专业竞赛的素材。教研融通的“主题创新区”、校企共建的实训平台和沉浸场景的“军演式”实习,推动了教学、科研、实训和竞赛等各环节培养的相互衔接及有效转化,走出了一条“教-科-训-赛”一体化人才培养道路。

以两化融合需求为牵引,建立了动态迭代的管理人才培养课程体系。立足于破解传统管理人才培养中课程体系与两化融合需求脱节的问题,以专业融合对接两化融合,实施大类招生、大类培养;以学科交叉促进知识交融,在全校范围内集成优势科研、教学资源,共建平台课程、定制工程技术与信息技术类课程,夯实主干课程,打造融合课程,学生根据兴趣选择个性化模块课程,实现两专业“平台共修、核心必选、模块自建、动态迭代”。

本专业师资力量雄厚,拥有教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、欧盟最有为科学家奖获得者、教育部工业工程教学指导委员会副主任委员等知名学者,建成了国家级教学团队和江苏省高等学校优秀科技创新团队,是全校拥有国家级、省级一流课程和省部级规划教材最多的专业,建成了国家经济管理创新人才培养模式实验示范区、教育部创业教育实验示范区等国家和省部级创新人才实验教学平台。近年来,本专业共获得百余项的国家自然科学基金重大培育项目、国家哲学社科重大和重点基金项目、联合国开发计划署项目、国家自然科学基金、航空科学基金等项目。

瞄准两化融合前沿方向,组建由名师领衔的科研创新团队,将教学资源建设等立德树人目标纳入团队负责人年度考核、岗位聘任重要内容,从政策上引导、从资源上保障科研团队与教学团队的捆绑建设,鼓励将团队的创新成果及时融入课程与教材,实现“科研创新成果、课程建设成果、教材开发成果”的整体性产出。如复杂装备研制管理团队、可持续能源系统团队不仅取得多项标志性科研成果,且先后建成国家级教学团队、工信部研究型教学团队,9门次课程入选国家一流课程,13部教材入选了国家规划教材。

三、专业建设成效

涌现一批两化融合领域的拔尖人才。2018年以来在智能制造、工业软件、工业信息服务业等领域工作的毕业生由42%增加到75.6%。85%的毕业生五年内成为工业信息化领域的技术骨干和管理中坚。毕业生赵铭远牵头的紫光工业云体验中心获韩正副总理高度肯定,王桂丹获中国商飞先进个人、C919大型客机首飞三等功等荣誉。涌现出团中央十八大代表嘎玛白姆、中国大学生自强之星标兵阿恩克其等全国典型,学生在全国“挑战杯”“互联网+”等竞赛中摘金夺银32项。

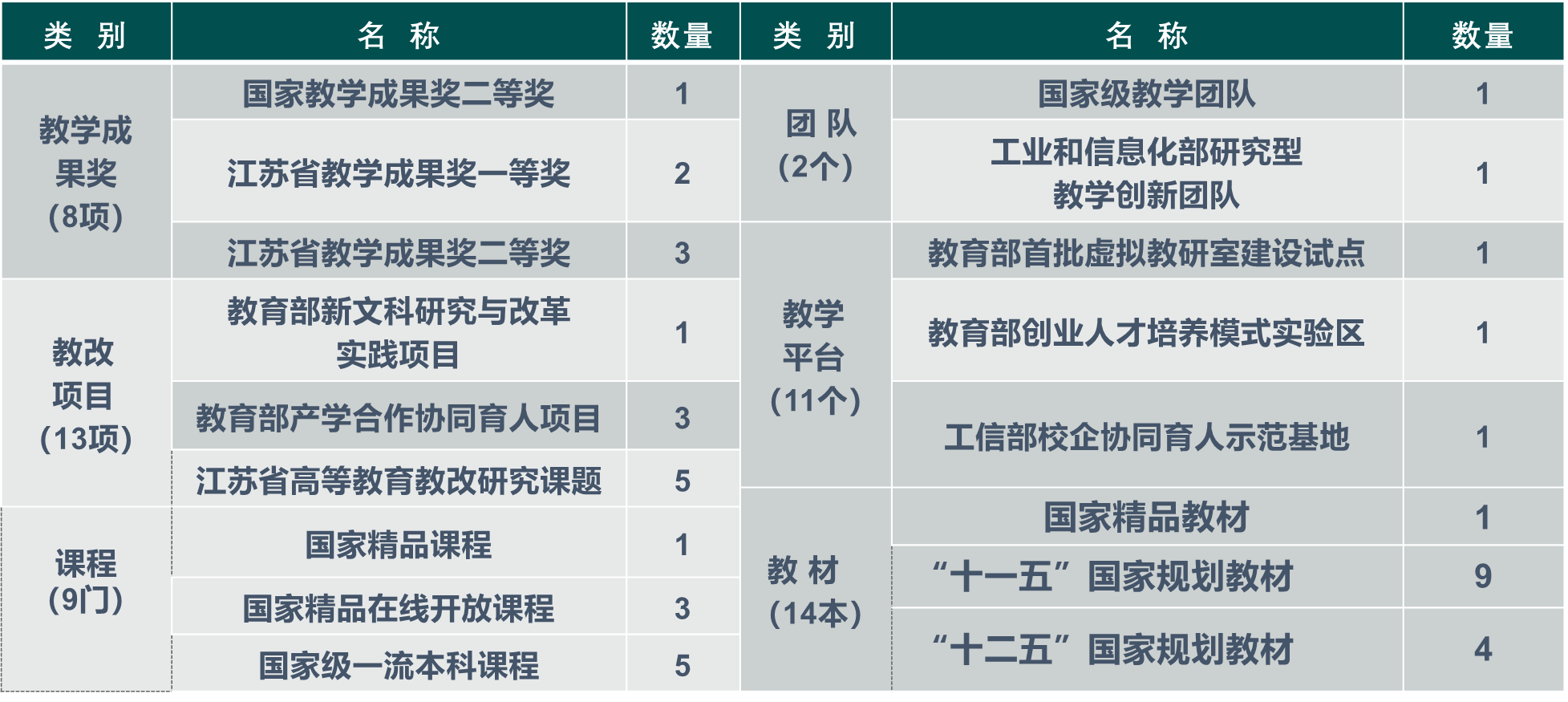

专业内涵建设取得多项标志性成果。获国家级教学成果二等奖1项、省级教学成果一等奖2项,教育部首批新文科研究与改革实践项目等省部级教改课题9项,国家级一流本科课程9门次,国家级规划教材13部,江苏省工业工程虚拟教研室获批教育部首批虚拟教研室试点。建成“管理定量方法课程群”国家级教学团队、“工业与系统工程”工信部研究型教学团队,涌现出全国教学名师、长江学者特聘教授、国家“杰青”等一批领军人才。工业工程、信息管理与信息系统专业入选国家级一流本科专业建设点。专业建设成果有力支撑管理科学与工程在第四轮学科评估中进入A-序列、在2022年软科排名中跻身全国前7。

图1 丰富的教学资源

育人模式在业内形成广泛示范效应。专业负责人受邀在全球华人工业工程与物流管理系主任会议、工业工程教指委会议等专业会议、中国科学院大学、哈尔滨工业大学等进行经验交流30余次。“军演式实习”吸引了南京大学、浙江工业大学等10余所省内外高校“同台竞技”,“教-科-训-赛”一体化培养体系在30余所高校推广,惠及学生8万多人。人才培养经验被西北工业大学、郑州大学等高校应用,系列教材被300余家单位选用逾50万册,在线课程选修人数突破10万人次。

图2 “教-科-训-赛”人才培养模式

人才培养特色做法多次被主流媒体报道。《东方时空》报道了学生突出的实践能力和就业竞争力。《中国科学报》以“军演式实习:打造学生实践能力的跳板”为题进行了专门报道。成果负责人应邀在《新华日报》新文科建设专版中介绍了“学科融会、校企融通、科教融创、中外融合”的经验做法。《新华日报》以“能创区真能创”为题报道了“可持续能源系统”主题创新区培养学生创新能力的理念与实践,并被《人民日报》《学习强国》转载。作为欧盟Erasmus+校企协同项目中方首席参与单位,受邀多次介绍人才培养经验,被Erasmus+项目网站专题报道,形成了海外影响力。