获奖等级:国家级

课程类别:线下一流课程

完成单位:材料科学与技术学院

课程负责人:沈一洲、陶杰

课程团队其他主要成员:姚正军、张平则、周金堂、魏东博、程诚、张晗

一、课程概况

《材料科学基础》作为公认的“老师最难教、学生最难学”的课程,是我校材料科学与工程专业最核心的专业基础课程之一,也是研究生入学的专业课必考课程。该门课程具有概念多、理论抽象、涉及知识面广等特点,既包括基本原理,又涉及具体材料工程问题,不管是教师教学还是学生学习难度都较大。在课程团队的共同努力下,《材料科学基础》课程目前已入选国家级一流本科课程、江苏省一流课程和南京航空航天大学精品课程,并建成了中国大学MOOC在线精品课程。

二、课程建设与改革举措

课程团队在教学中将科学家最新成果有机融入课程章节体系中,及时吸纳最新科技成果,保持教学内容的前沿性;将科研工作中遇到的与材料科学基础知识密切关联的问题,引入到课程教学内容中;积极推行案例教学,促进科研服务教学;利用多种媒介、多种手段提升学生学习参与性,持续构建立体化教学模式,强化学生的学习体验感。课程团队以“教材-课程-科创-实践”四维度对课程教学活动进行全方位的创新型改革。

(一)有机融合思政元素,推进课程思政建设。

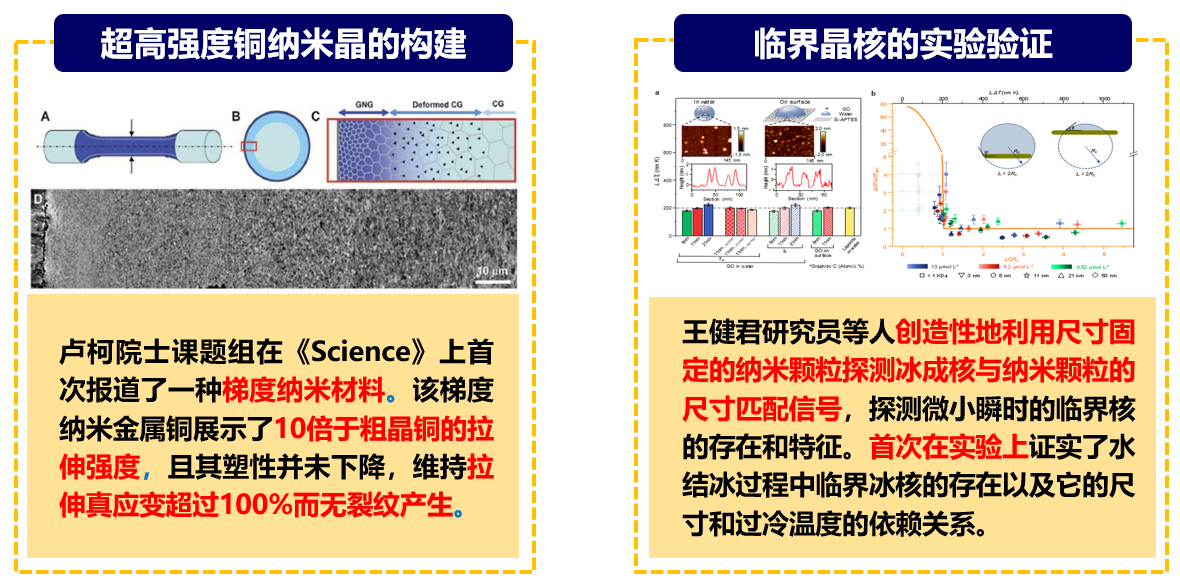

有意识地将我国科学家攻坚克难的奋斗经历引入课程教学内容的章节体系中,如图1所示,帮助学生建立正确的价值体系,激发民族自豪感。

图1 课程内容思政元素融合实例

(二)高度凝练材料的共性原理,注重基础理论认知规律

将复杂知识点拆分,循序渐进的帮助学生建立完整的知识框架。注重学生学习思维的引导,增加构思巧妙的导学内容,并从哲学的角度对课程章节内容进行总结和分析。

(三)持续推进线上资源建设,助力(后)疫情阶段课程育人

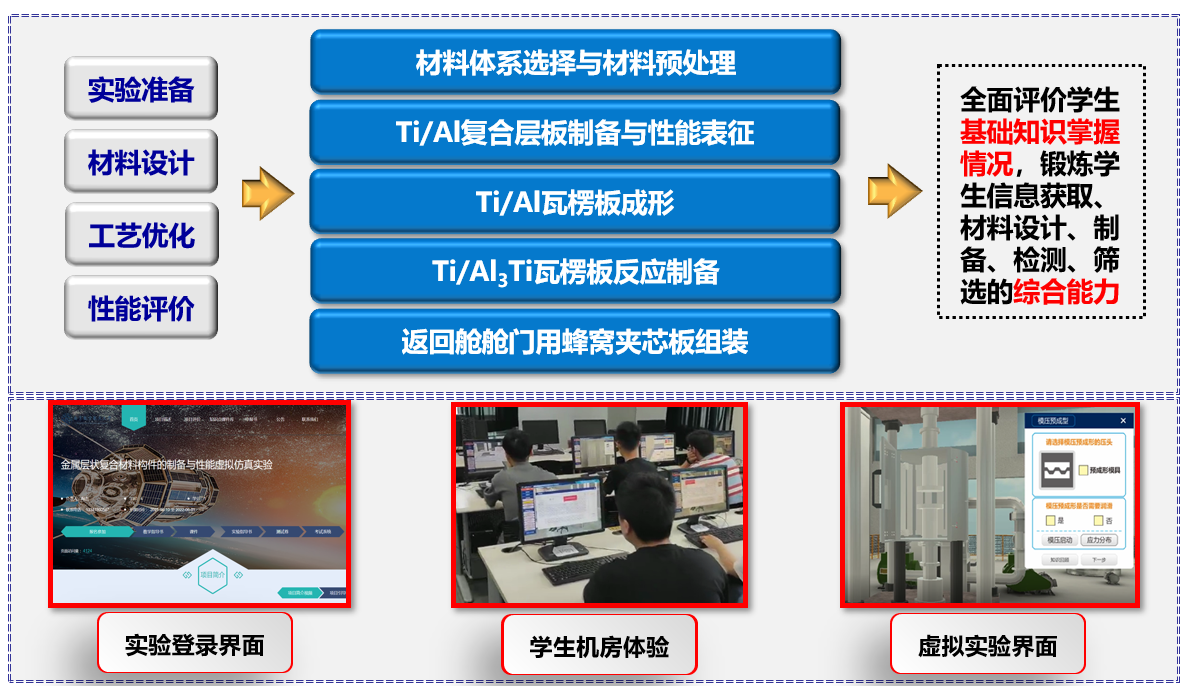

持续更新丰富线上教学资源,建成中国大学MOOC慕课在线精品课程和全国性在线习题库,搭建线上虚拟仿真实验平台,如图2所示,引导学生独立思考材料设计制备的关键环节与核心问题,切实提高科研创新意识与能力。

图2 线上课程资源建设情况

(四)创新课程教学方法,打破课堂沉默状态

为提高学生学习积极性,调动学习兴趣,引入“雨课堂”多媒体课程教学手段,丰富在线教学内容,如图3所示。设计课堂趣味性实验,让学生在接受知识讲解的同时动手体验所学知识对材料性能的影响。推进“翻转课堂”,设置学生作为主讲,教师予以指导,培养学生独立思考与沟通表达能力。

图3 综合运用多种教学方法提高课堂质量

(五)强化科创/实践的育人“次主阵地”作用,提升学生综合素质和关键能力

为提高学生创新科研与解决工程问题的能力,建成南航大学生主题创新区、带领本科生进入科研实验室,提前熟悉各项设备的使用方法,观察科研活动的进行全过程,为学生建立基础的科研创新意识,如图4所示。鼓励学生承担科研创新课题,通过创新课题的牵引,锻炼独立思考能力与创新科研能力。

图4 科创/实践育人实例

三、课程主要特色

(一)及时吸纳最新科技成果,保持教学内容的前沿性

课程教学中将世界上尤其是我国科学家的最新研究成果有机融入课程章节体系中,同时为适应计算材料学、材料基因组计划等发展前沿需求,将计算机程序设计与应用引入到本课程的材料结构分析、扩散行为、位错理论与强化方法、凝固与相变过程等内容的教学中,以拓宽学生的视野、提升其解决实际材料工程问题的能力。

(二)积极推行案例教学,促进科研服务教学

将团队科研工作中遇到的与材料科学基础知识密切关联的问题,引入到课程教学内容中。在扩散、表面与界面以及变形与再结晶等章节的教学过程中,穿插讲解团队科研工作中如何依据材料科学基础原理解决关键科学问题等案例,促进了学生对所学知识和理论的掌握,有效培养了学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。

(三)持续构建立体化教学模式

利用“雨课堂”、多媒体教学手段和自主开发的金属层状复合材料构件制备与性能虚拟仿真实验平台,并提供在线开放课程与在线精品试题库,全面提升了学生主体的参与性,使教学内容、学习方式和学习空间真正实现了立体化。除了课程开设的实验课以外,还设计了课堂趣味性实验;同时积极采用“翻转课堂”的教学方式,激发了学生的主动性。

四、课程建设成效

《材料科学基础》课程目前已入选国家级一流本科课程、江苏省一流课程和南京航空航天大学精品课程,并建成了中国大学MOOC在线精品课程,播放量达8000余次。同时,辅以在线开放课程、在线精品题库及配套教材,显著提升了《材料科学基础》课程的教学效果。课程团队搜集、制作了近百条浅显易懂的教学动画、视频等多媒体课件,并录制了主讲教师的课堂视频,并开设了在线精品课程中国大学MOOC,网页链接:https://www.icourse163.org/course/NUAA-1461589176。

课程团队目前已建成“柔性成形技术”南航大学生主题创新区,安排本科生参观团队科研实验室10余次,现场观摩超疏水材料制备与性能表征、碳纤维蜂窝及蜂窝夹芯板的设计与制备,金属管件控形/控性自由弯曲等试验,学生对创新科研工作的原理与流程产生了基本的认识。积极联系国内航空航天主机单位,包括西飞、成飞、沈飞、哈飞、航天五院/八院等10余家单位,建立了校外实践基地,组织本科生专业实践学习30余人次,聆听大国工匠系列讲座10余次,学生的科研创新思维得到极大的锻炼,社会实践能力显著提高,80%参与实践的学生毕业后到实践单位参加工作。课程团队负责人先后指导本科生参与中国国际“互联网+”创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等赛事10余项,获得国赛一等奖/银奖、省赛特等奖/一等奖等荣誉,如图5所示。

图5 课程建设成效