南京航空航天大学材料科学与技术学院始建于1985年,下设材料加工工程系、材料科学系、应用化学系、核科学与技术系,现有材料科学与工程、化学、核科学与技术3个一级学科,材料科学与工程、核工程与核技术、新能源材料与器件、应用化学、辐射防护与核安全5个本科专业,2个国家级一流本科专业建设点、3个江苏省一流本科专业建设点、1个国防特色紧缺专业,2个专业通过工程教育专业认证。学院建有江苏省材料实验教学示范中心、江苏省化学实验教学示范中心、江苏省核能技术与工程实践教育中心等3个省级实践教育平台,建有面向苛刻环境的材料制备与防护技术工信部重点实验室、空间核技术应用与辐射防护工信部重点实验室、江苏省高效储能材料与技术重点实验室、江苏省高性能构件激光增材制造工程研究中心、江苏省柔性成形技术及装备工程研究中心、江苏省复合材料工程研究中心等国家级和省部级科研平台,为高水平创新人才培养提供全方位支撑。学院始终坚持服务国家和国防重大需求,聚力落实立德树人根本任务,以“专业-课程-教学-学生”为主线,统筹推进创新人才培养和特色专业建设,全面提高人才自主培养质量,为我国航空航天及国防事业培养了大批优秀人才。

以培根铸魂为核心,打造全员育人格局

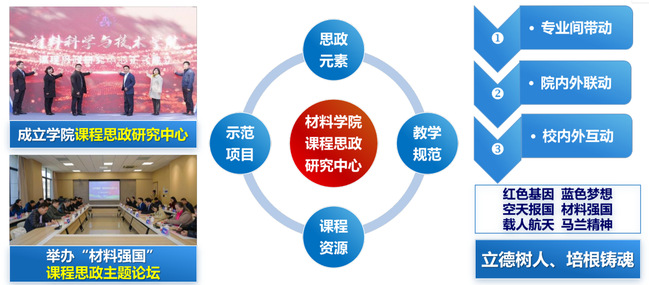

学院坚持系统观念、守正创新,围绕“三精准”,实施“六材行动”,系统抓、抓系统,提升思政教育实效性。把握思政教育契机,深化爱国主义教育,成立学院课程思政研究中心,举办“材料强国”课程思政主题论坛,深挖专业课程中所蕴含的思政元素,不断凝练“材料特色”,现建设校级课程思政示范课4门,《电离辐射防护》等课程思政案例获中国核工业教育学会教学成果奖。持续挖掘学院文化内涵,形成以陈达院士为代表的“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的精神内核,着力传承“马兰精神”红色血脉,成立“马兰之声”宣讲团、自导“马兰花开”情景剧,多次开展军工大讲堂、国旗下的思政课、信仰公开课等爱国主义教育,不断凸显国防军工文化、强化“材料报国、材料强国”的使命担当,荣获“挑战杯”红色专项江苏省一等奖、江苏高校志愿服务大赛银奖。

坚持三全育人,多方联动凝聚育人合力。学院实施“1+1”双班主任领航计划,全体学院领导、资深教授、优秀青年教师共同担任班主任,配优配强班主任队伍,开展常态化班主任联席会、书记院长午餐会、院长面对面沙龙,形成“学院领导—班主任—学业导师—辅导员”四级纵向联动机制,着力加强学生学业引导,形成齐抓共管的良好局面。邀请名师、校友、行业专家开展“专业领航·筑梦成材”系列专业认知讲座,分享最新的学术前沿知识、最新的科技进展与技术突破,激励同学们传承“材料强国”梦想,担当时代责任与历史使命。开展实验室OPEN DAY,朋辈导师分享会,邀请比亚迪、中广核、中创新航等20余家企业联办首届学科文化节,让学生进一步了解学院的发展动态和学科、专业发展前沿,激发对学科、专业的探索热情。多次获得新华日报交汇点、扬子晚报等媒体报道。

以一流课程为牵引,建设特色教学资源

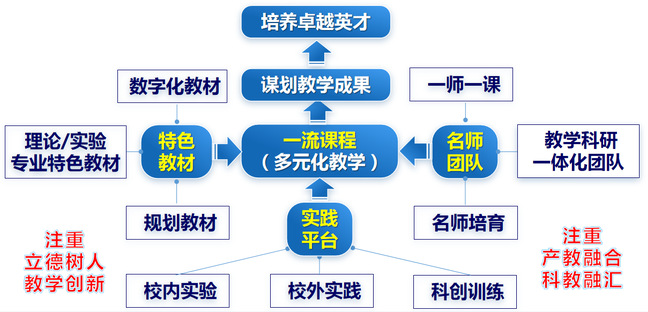

学院聚焦立德树人根本任务,全力推进“英才培育行动”,聚力落实本科教学提质创优计划,以“专业-课程-教学-学生”为主线,统筹推进本科生教学和专业建设,助力一流人才培养和一流学科建设。目前已建成国家级一流本科课程5门,国家精品视频公开课1门,省级一流课程5门,江苏省外国留学生英文授课精品课程1门,江苏省高校在线开放课程1门。

以一流课程建设为抓手,学院围绕特色人才培养需求,重点建设航空航天特色课程体系和多元化导学课程体系,培育专业特色教材,统筹谋划各类标志性成果。

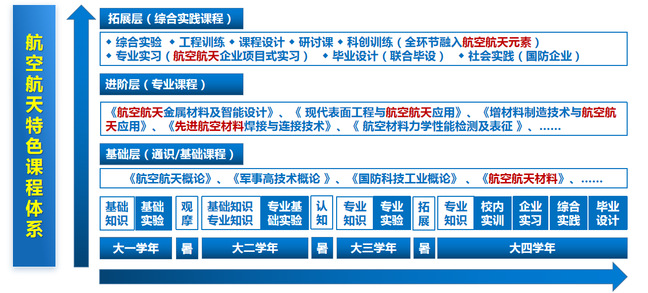

从基础层、进阶层、拓展层全面优化航空航天特色课程体系,建设材料基础课程群(《材料科学基础》、《材料工程基础》等)和航空航天材料课程群(《航空航天材料概论》、《航空航天金属材料及智能设计》、《增材制造技术与航空航天应用》、《先进航空材料焊接与连接技术》等),培育和打造一流课程。注重产教融合、科教融汇,改革做优导学类课程,建设多元化导学课程体系,邀请行业专家、企业导师联合授课,赴业内知名企业现场授课,丰富教学形式和教学内容,助力学生深入全面了解专业和行业前沿,推进实践类课程建设和教学改革,《材料工程专题》获批江苏省产教融合型一流课程。

航空航天特色课程体系(以材料科学与工程专业为例)

学院设立专项基金支持特色教材和数字化教材,完善优秀教材传承创新机制,支持具有丰富教学经验的教师和教学团队将教学改革新成果、学科专业发展新成就融入教材编写。参与单忠德院士牵头的“高端装备制造”系列教材建设团队,成功入选教育部战略性新兴领域“十四五”高等教育教材体系建设团队。

以师资队伍为基础,提升教书育人水平

推进一师一名课和课程团队建设,实施教师能力提升和名师培育计划,推动科研团队与教学团队一体化融合发展。以课程教学团队建设为抓手,放大名师、名课、名教材的辐射效应,强化团队引领示范,加强榜样树立和广泛宣传,以陶杰教授为代表的资深教授已形成良好的名师效应,倾心教学和人才培养,带领材料科学基础教学团队,取得国家级一流课程、国家级规划教材等一系列成果,2023年举办第一届全国材料类专业核心课程建设研讨会,获得良好反响。

开展新教师“第一堂课”启航仪式和荣休教师“最后一课”仪式,做好名师传承和教师赋能,发挥老教师“传帮带”作用,强化青年师资队伍建设。重视青年教师的培养和发展,学院党委书记带队参加新学期新教师“第一堂课”启航仪式,为新教师站稳讲台、保证教学质量,奠定坚实的基础。组织新入职教师“结对拜师”,在独立授课前必须担任一学期的助教,配备教学经验丰富的优秀教师作为导师,一对一进行全过程的指导和引导。

加强教学团队建设,建有3个校级基础课程教学团队,发挥团队在教师培养和教学资源建设方面的作用。加强教师成长赋能顶层设计,建立教师培训制度,规范教师培训管理。积极鼓励和组织教师参加各类教学竞赛和专业培训,以赛赋能促提升,激发教师专业进取的动力,不断提升教师教育教学水平和改革创新意识。教师获江苏省高校教师教学创新大赛特等奖、江苏省高校微课教学比赛一等奖、江苏高校外国留学生教学观摩比赛二等奖等省部级以上奖项10余项。

以拓展视野为目标,营造国际交流氛围

学院建有高水平的国际合作通道,与英国卡迪夫大学、德国杜伊斯堡埃森大学、意大利帕维亚大学、米兰比可卡大学、奥地利科学院埃里希施密德材料研究所等世界一流研究型大学建立紧密的战略合作伙伴关系;积极引进海外高端智力资源,引聘全职、兼职、客座教授10余人,引进国际学术骨干20余人;精心打造“材料+”品牌学术会议及学术论坛,主办/承办各类国际会议20余次,青年教师出国访学30余人次,邀请国外学者来校学术交流100余人次。

推进人才培养国际化工程,依托国家留基委创新型人才国际合作培养项目和促进与俄乌白国际合作培养项目定期派出学生出国(境)交流学习,并且每年邀请外籍教授到校开展暑期国际课程2-5门;拓展学生出国学习交流渠道,与拉夫堡大学、意大利帕维亚大学等签订了联合培养协议,学生可以选择“3+2”等模式完成本硕学习。

积极深化校企合作、供需对接。带领学生走访了山西、北京、深圳、辽宁、山东、四川等地的40多家行业内企业,巩固就业主战场的同时,开拓就业市场新资源,为学生提供更多高质量的实习机会,以及更贴合用人单位需求的就业指导,让学生在实践中了解行业职业特点,更好地规划职业发展。通过“请进来、走出去”的形式,聘请企业导师到学校来授课,带领学生到企业去实习,让学生零距离接触单位,为合理规划职业发展打下基础。

以科创平台为抓手,提升创新实践能力

全面落实立德树人根本任务,强化学院顶层设计,推进产教融合、科教融汇,在创新创业教学改革方面持续发力。依托学科优势,积极推进人才培养与科技前沿和产业深度融合。开设专创融合课4门,产教融合课7门,1门获批江苏省本科高校产教融合型一流课程,探索启发式、探究式、讨论式、案例式、项目驱动式、线上线下相结合等多样化混合式教学模式。

推动主题创新区、校企协同育人平台建设,搭建科创平台,拓宽参与渠道,积极开展创新创业导师团队组建培训工作,提高科创指导能力,加大对青年教师指导科创、竞赛的支持力度。

梳理“一专业一品牌一竞赛”,设立“材料科创训练班”,开展“名师有约”、“实验室开放日”、“科创训练营”、“学术直通车”等活动,举办科创项目双选会、成果交流会,挖掘专业特色,引导学生在科创探索中实现专业学习的跃升,本科生科创覆盖率超80%,每年获“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等国家级、省部级竞赛奖项200余项。

以评估认证为契机,优化质量保障体系

以审核评估、专业认证等工作为契机,强化质保理念和质量文化宣贯,不断加强质量保障体系建设,持续推进人才培养工作规范化,进一步完善质量保障体系和监督体系对教育教学体系的支撑和保障作用。

材料科学与工程、核工程与核技术两个专业已先后通过工程教育专业认证,未开展专业认证的专业将坚持以工程教育专业认证标准为导向,围绕“学生中心、产出导向、持续改进”的教育教学理念,开展专业建设,建立健全持续改进的质量保障机制,促进专业建设水平和人才培养质量的全面提升。

本轮本科教育教学审核评估启动以来,学院高度重视,动员并部署迎评工作,认真学习审核评估文件,利用宣传册、公众号、学院大屏等多种形式在全体师生中营造全员重视、全员参与迎评工作的氛围,更好地以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。学院将以此次审核评估工作的开展为契机,完善自我评估制度,加快建立自律、自查、自纠的教学质量评价体系,不断强化专业内涵建设,提升人才培养能效。